今回の記事では解り易くチャートを活用することにしました。本来は「裏に隠されたロジックの構造」にだけ目を向ければ良いのですが、哲学論の表面上にはそれを覆い隠す難解な言語があります。加えて、面倒な言い回しの数々が難解さに拍車をかける。派生する枝葉の論や歴史的背景は極力そぎ落として、「ロジックの構造」特に subject にフォーカスしてゆくことにします。

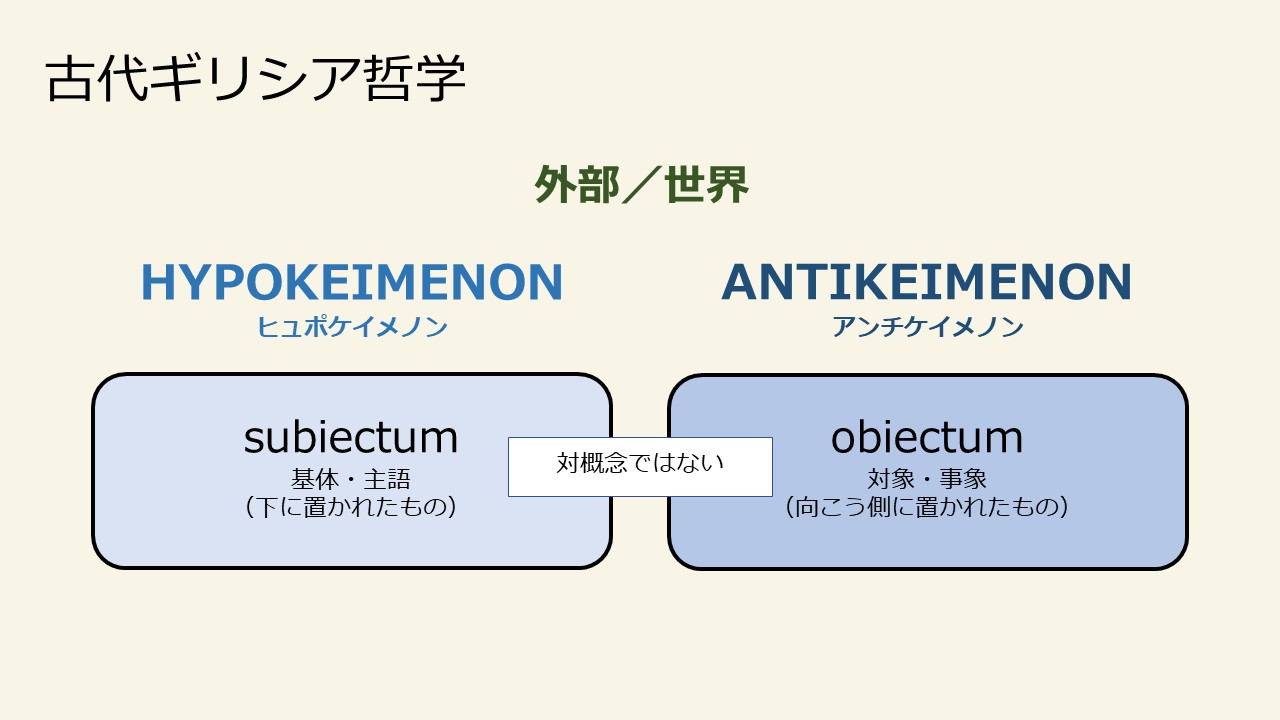

まずは、前記事の古代ギリシャ哲学のおさらいです。

単純に上記だけで良いのです。簡単でしょう?

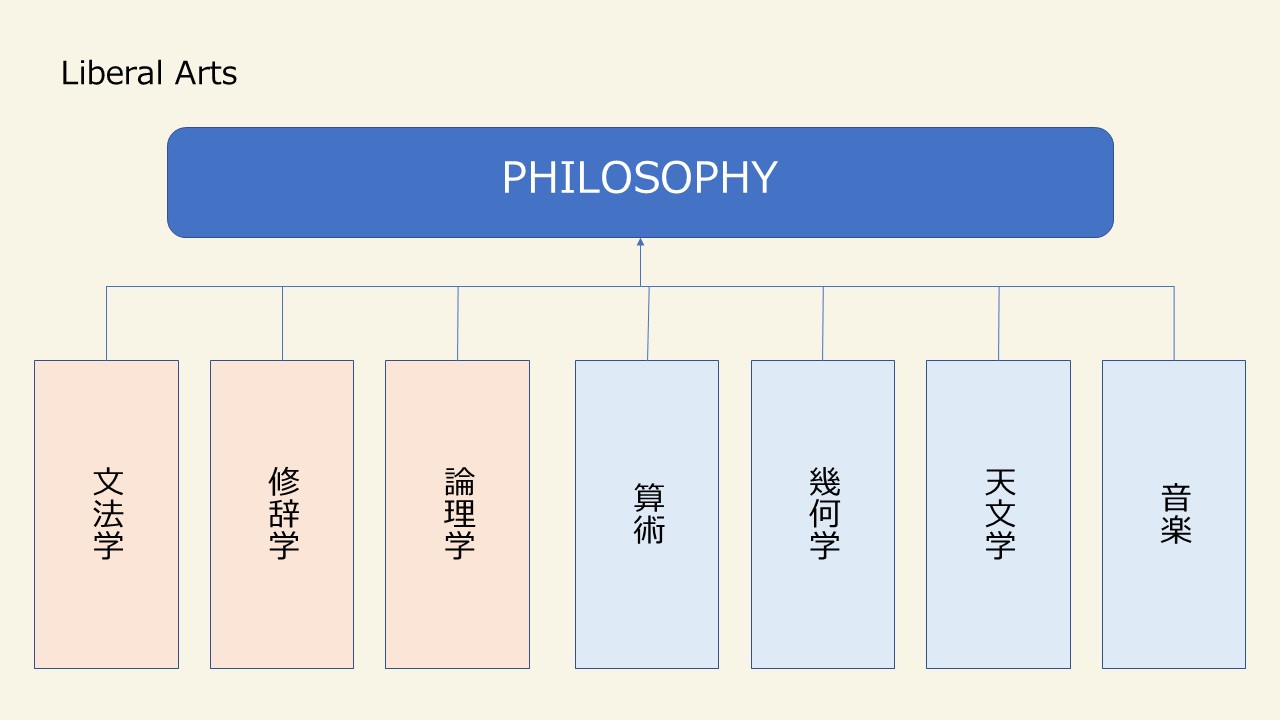

外の世界のさまざまな事象を対象化して、それについて、普遍的なものは何か、真実のものは何か、法則性は有るのか無いのか、有るのならばどういう法則性か、などを考えること。それが「知を愛すること」として学問の頂点でまとめるフィロソフィー(哲学)でした。以前の記事でリベラル・アーツについて書きました。下のチャートです。

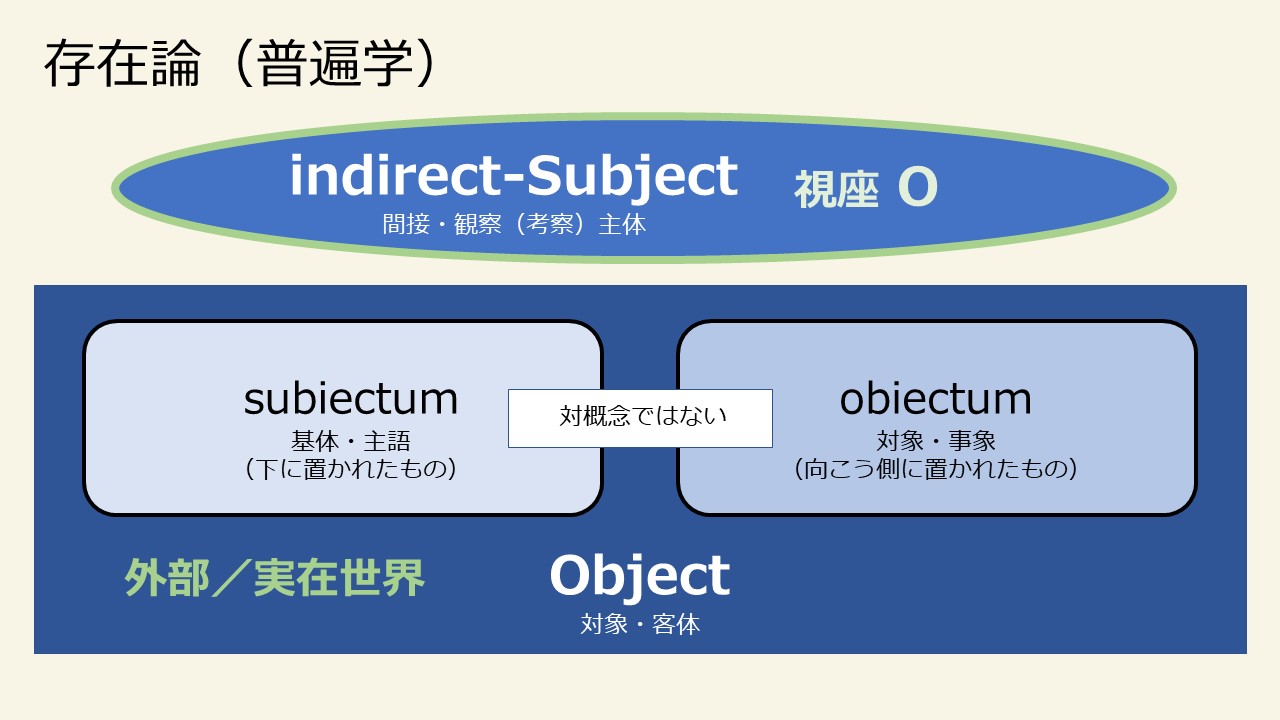

ところで、1枚目のチャートには、それ全体を「対象化」した「視座」が隠されています。この「視座」は知覚的世界を感覚する視点ではなく、価値的世界を「間接的に」把握する「一つの解釈装置および表現装置」として、人間が作為的暫定的に仮設した機能です。この間接的視座について人間は、特に日本人はほぼ無自覚です。

下記の図のように間接的視座が subject (主体)として、外部の実在世界を object として対象化し解釈しているということです。(もちろんこの考え方は現代だから言えることです)

古代ギリシア哲学は、上記の構図によって存在論を中心に、普遍学について研究し学ぶことが盛んでした。しかし最終的にはヘレニズム哲学をその最後として、外部からの侵入者や戦争により国は疲弊し古代ギリシア文明は終焉をむかえます。紆余曲折を経てギリシアはローマ帝国の支配下となります。

他方、西暦2世紀頃からローマ帝国全体にキリスト教が広まり、同7世紀頃からはアラビア諸国にイスラム教が立ち上がり、キリスト教にもイスラム教にも、ギリシア哲学が影響を与えてゆくことになります。その哲学のほとんどはアリストテレスの残した文献の解読によってなされ、「アリストテレス=哲学」でした。一部にネオ・プラトニズム(プラトン)もありました。

逆に言えば、哲学が宗教の影響を多大に受けた時期で、世界解釈すべての基礎が宗教になってしまった。14世紀頃にルネッサンスが起こるまで西洋文化の発展は停滞し、「暗黒時代」と呼ばれることもあるようです。およそ1000年以上にも及ぶ暗黒時代を思うとぞっとしますね。

14世紀から始まるルネッサンスでは、宗教を中心とした、音楽・絵画・建築等の芸術文化が隆盛となります。学問においては遡ること300年、11世紀頃から始まった神信仰を基礎とするスコラ哲学(スコラ神学)が起こり、その後のモンテーニュら人文主義者の活躍もあって、哲学の気運も徐々に回復してゆきます。しかし、あくまで創造主は神であり、人間が存在するのも世界が存在するのも神ありきであり、それに逆らおうものなら厳しい刑罰があった時代です。

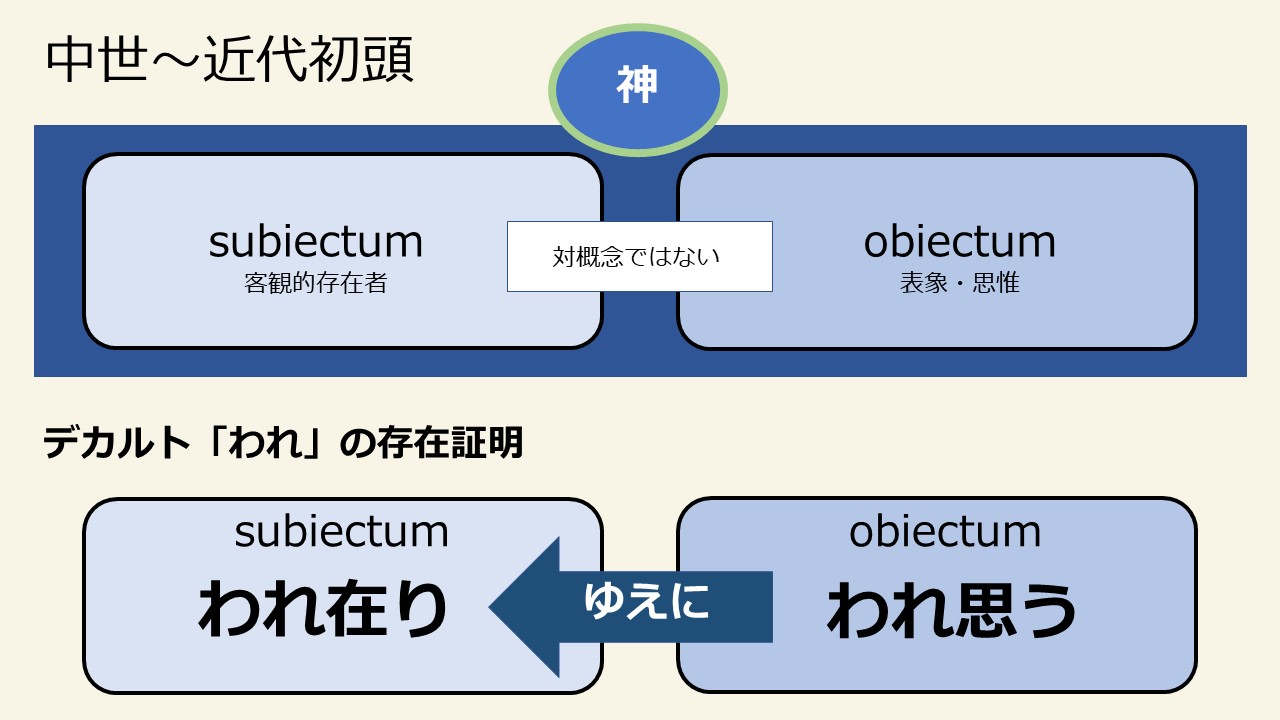

宗教が学問の主役に躍り出たことで、subiectum-obiectum にも変化が生まれます。特に変わったのは obiectum のほうです。

アリストテレスのもとで「対象」を意味していた antikeimenon=obiectum が中世のスコラ哲学・近代初頭の哲学においては「知性に投影されたもの」を意味するようになる。例えばドゥンス・スコトゥスにあっては、obiectum は志向的対象つまり表象(※心の中に投影される象)を意味しているし、デカルトやスピノザのもとでも realitas obiectiva は、現実化された事象内容である realitas actualis (現実的事象内容)や事物そのものの形相として存在する事象内容 realitas formalis (形相的事象内容)に対して、単に表象されたかぎりでの事象内容、つまり可能的事象内容を意味している。したがって、中世から近代初頭にかけては、subiectum がそれ自体で存在する客観的存在者を意味し、obiectum が主観的表象を意味していたのである。

(岩波書店版『岩波哲学思想事典』)

少し難しい記述ですがスルーしてもかまいません。次のチャートで肝腎のロジックだけを簡略化します。

宗教哲学全盛時を思えば、上記の「間接的 subject の視座O」は、そっくりそのまま「神」に変更できてしまうのです。神の視座による object (客観視)=誰もがそう認める客観性があることとして、信仰上と学問上とで違和感がなくなってしまいました。

ルターに端を発した宗教改革が起きプロテスタントとカトリックが分かれたとは言え、キリスト教全盛期の西洋でした。

さて、神信仰によって思考停止してしまった西洋学問でしたが、ギリシア哲学の時代から暗黒時代を含め約1500年後の1600年代に、勇者が現れました。

「人間は創造主である全知全能の神によって存在を与えられている」がジョーシキで、逆らえば厳しい刑罰が待つ時代に、神を無視した形で、「われ思うゆえにわれあり」と書いたのがデカルトです。私が存在しているのは神によってではなく、私が思惟するから、私が考えることが可能だからだ、と述べたのです。現代で言えば某政治家諸氏の「放言」を彷彿させるような事態で、宗教による同調圧力が極限まで高まっていたキリスト教社会全体からバッシングを受けるようなことでした。学問に忠実であろうとし、真実の学問体系を建設しようとしたデカルトは偉かった。

もっともその著『方法序説』を著したときには出身国であるフランスを離れオランダに隠棲していたようですけれども。さすがに身の危険を感じていたのかもしれません。デカルト自身はカトリック教徒であり神の存在自体は積極的に認めていました。(もしかすると彼の神の存在を認めていた態度は、身を守るためのパフォーマンスであった可能性もあります)

デカルトの出現はアリストテレス以来の、現代から遡ること2000年間における人類知性の分水嶺と言っても過言ではないと思います。

『方法序説』のその一部を参考までに引用しておきます。

ほんの少しの疑いでもかけうるものはすべて、絶対に偽なるものとして投げ捨て、かくしてそのあとにまったく疑いえない何かが、私の信念のなかに残りはしないかどうかを見なければならない、と考えた。(略)そして最後に、われわれが目覚めているときに持つあらゆる思考と同じものが、眠っているときにもわれわれに現れるが、その場合、真である思考は何ひとつないということを考えて、私は、かつて私の精神のなかに入りこんでいたすべてのものは、夢のなかの幻想とおなじくらい真ならざるものだと仮定しておこう、と決心した。しかしすぐあとで、このようにすべてを偽であると考えようとしている間も、そう考えているこの私は必然的に何ものかでなければならないことに気がついて。そして「私は考える、ゆえに私はある(当初はフランス語で Je pense, donc je suis 、のちにラテン語で Ego cogito, ergo sum と記述)」というこの真理はたいそう堅固で確実であって、懐疑論者のどんな法外な想定をもってしても揺るがしえないと認めたので、私はこの真理を私が求めていた哲学の第一原理として、ためらうことなく受け取ることができると判断した。

(ちくま学芸文庫 山田弘明訳 『方法序説 ルネ・デカルト』第4部)

上述の後に同書では、エゴ・コギト・エルゴ・スム の吟味に入るのですが、「私は考える、ゆえに私はある」と同時に、「私が存在していなければ考えることはできない」という命題にも触れ、明瞭な真実であるとしました。後に書かれた『哲学原理』のなかでは公理だと説明しています。しかし、存在しているから考えることができるという命題は、後のカント哲学以降では「超越論的」(先験的)とされます。この命題は当然のように思うかもしれませんがロジックとしては飛躍があります。

いずれにしてもキリスト教教条主義全盛の時代にあって、その教条主義や因習から解放され、ゼロから学問の体系を建設していこうとするデカルトの姿勢について言えば、圧倒的な「知のリベラリズム」に深い感銘を受けます。また、個人的には大きな共感とともに憧憬と若干の嫉妬心を禁じ得ない。

ルネ・デカルトについてはまだまだ書き足りないのですが、今回は subject がテーマですので改めて機会を設けるとして、これ以上は立ち入りません。

以上のように、デカルトを嚆矢として近代認識論の地平が開かれました。もっとも、後世から歴史をながめる眼差しにおいてそう言えるのであって、当時のデカルトには、自らの論が近代認識論の端緒だという自覚はもちろんなかったことでしょう。

デカルト以降、スピノザやライプニッツ、イギリス経験主義のロック、バークリ、ヒュームらの登場があったとは言え、新しい認識論の扉は重く、それが完全に開かれるまでには、デカルトの死後130年を待たねばなりませんでした。

〈subject-object〉の価値転倒、コペルニクス的転回を実現したのは、『純粋理性批判』を著したイマニエル・カントでした。