「共感」と「愛」についてと同様に、「情」もまた、これから深く考察していこうとしている段階で、未だ十分に「情」を定義することさえできておらず準備不足は否めないのですが、アウトプットしながら考えていこうと思います。

3.情

〇 定義

まず、「情とは何か」との普遍的意味への問いは持ちません。「情」は「共感」や「愛」以上に多義的で文脈によって語義は変化しますが、普遍的意味を統一しようとすることに何ら意義を感じないからです。かと言って膨大な語義語感の「情」を視野に考えるのでは「愛」や「共感」との区別もつかなくなります。そこで、私の捉える「情」のイメージを元に定義づけてゆくことにします。

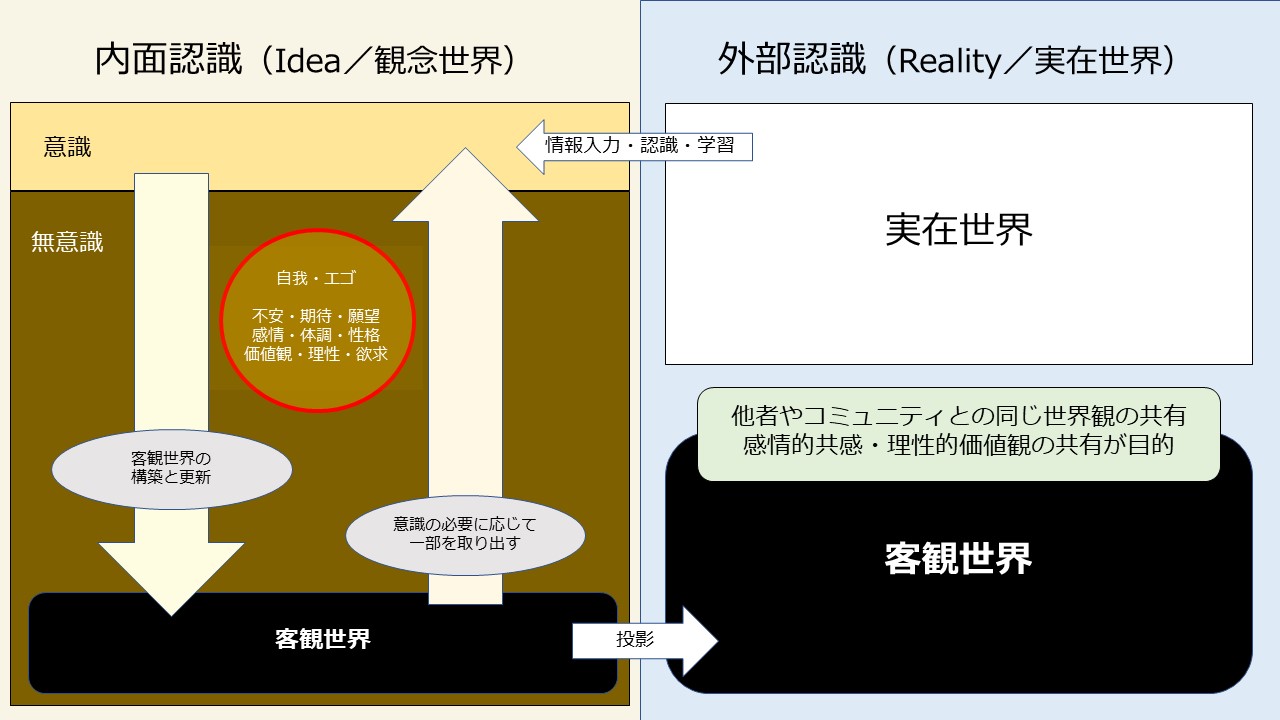

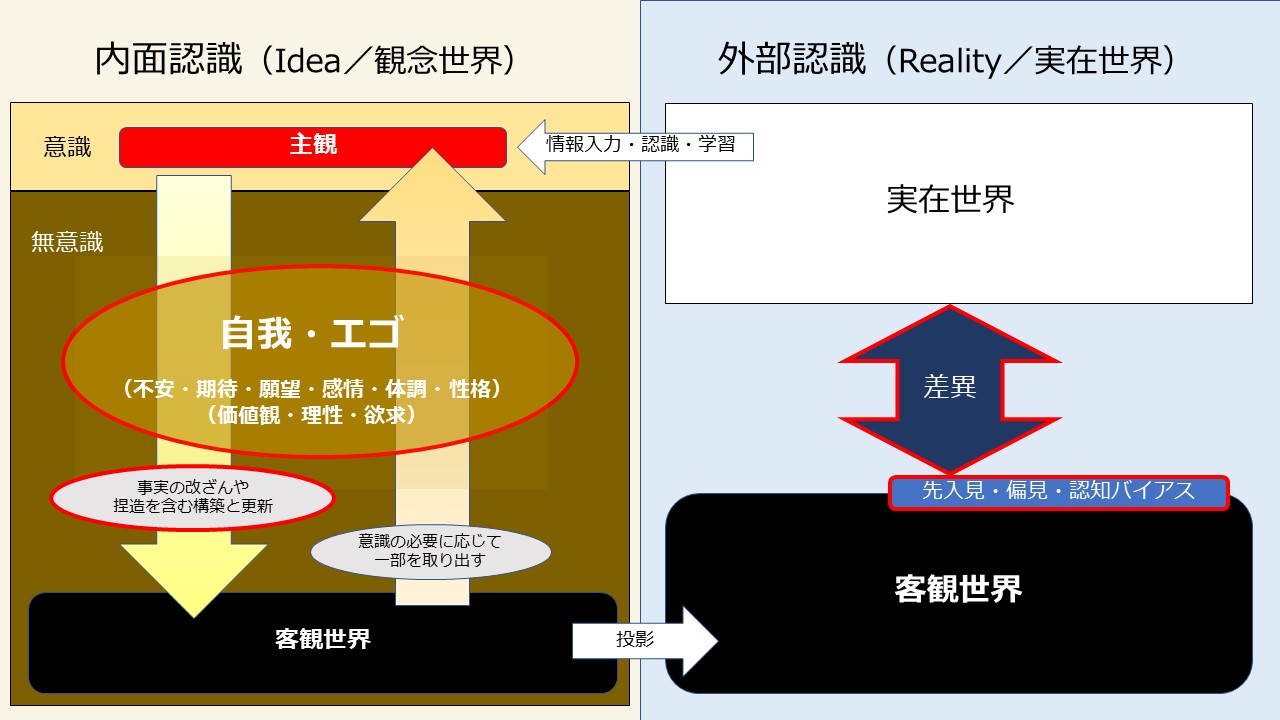

西洋思想で考えられてきた情は、emotion や feeling の「感情」、patos(ギ) , passion にあたる「情念」の二種に収斂されます。こうした、驚き、喜怒哀楽等の感情は当然、自我で覚知できるものです。

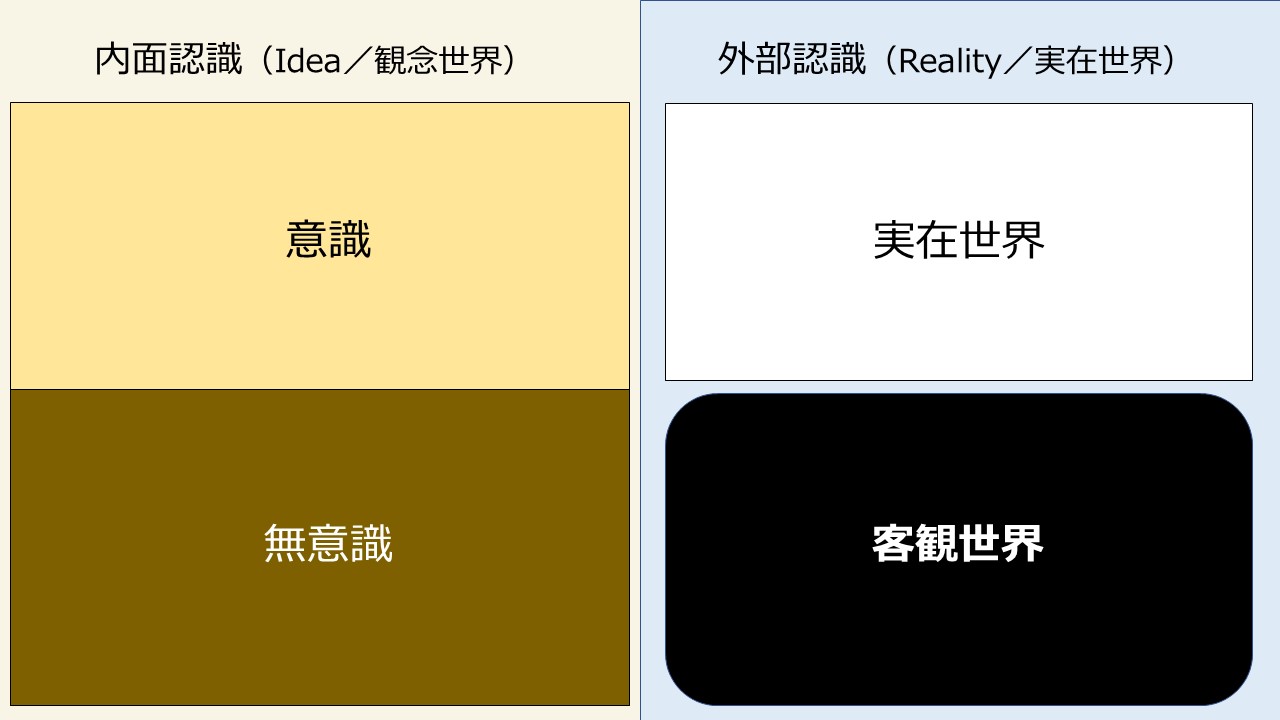

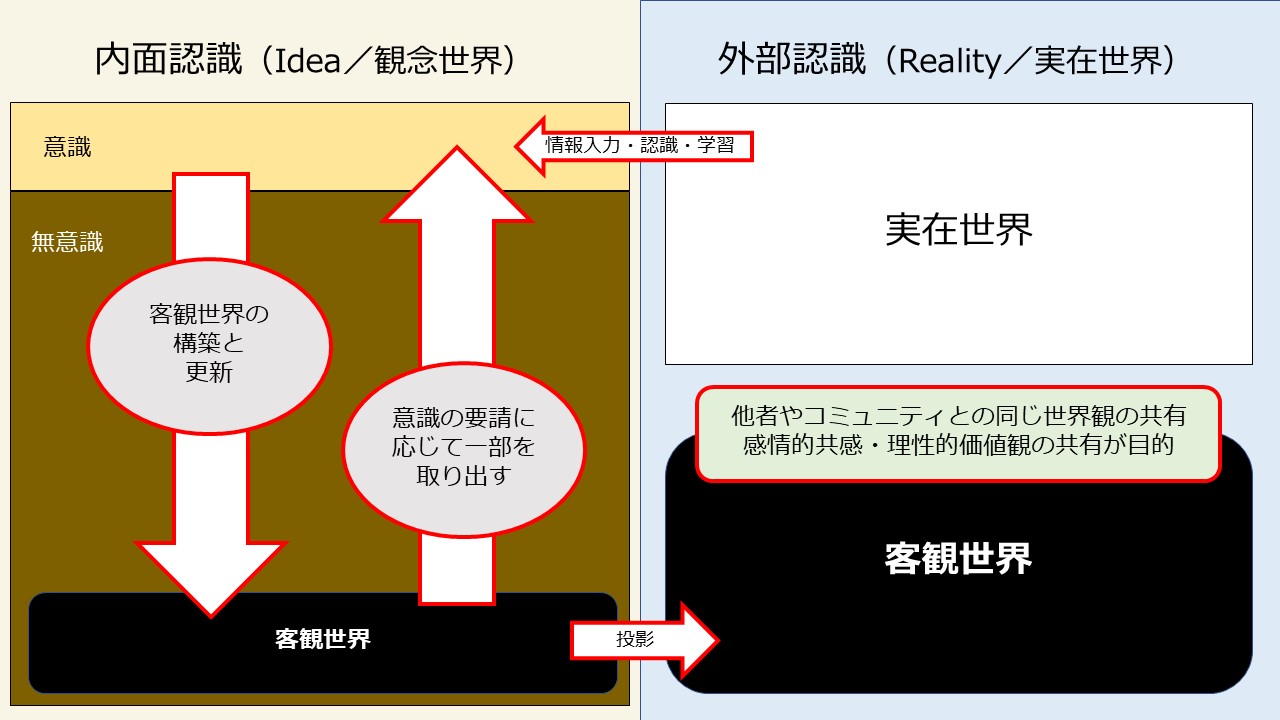

私は、上記の「現象・表現の情」ではなく、もっと無意識の深くに根源的にある「情」についてここでは扱います。言ってみれば「日本古典的な無意識下の情」です。自我で覚知できない「情」です。この無意識下の情から演繹的に西洋思想的な感情・情念を説明できると考えています。

以下は相良亨著『日本人の心』からの孫引きになります。

ただ人は情(なさけ)あれ 朝顔の花の上なる露の世に 『閑吟集』

たゞ人は幾度も情あるべきは浮世なり 『義経記』

たゞ人は情あれ、情は人の為ならず 『山中常盤』

去る程に、人は只(ただ)情あれ 『三河物語』

古典では「情」を「こころ」「なさけ」と読みますが、「じょう」でも良い。要はどのような文脈でどのような語義・語感として「情」が使われていたのかが肝心です。相良は上記を引用しつつ「ただ情(なさけ)あれ」という心情が日本の古典にはあったと述べています。私の定義する「情」は上記文脈での「情」=「こころ」とほぼ同義とします。

〇 「あはれ」と「情」

本居宣長の思想「物のあはれ」の「あはれ」は、長らく「ああ」と「はれ」を繋げたものとして語の成り立ちが考えられてきました。日本語言語学の権威であった大野晋が主として編纂した『岩波古語辞典』にもそうあります。しかしその大野が晩年、現地の学者らの協力を得て入念に調査したところ、日本語の起源(音感)が南インドのタミール語にあることを発見しました。以下に「あはれ」についての大野の最終見解を引用します。

私は以前、これを感動詞アと掛け声ハレの複合と考えていた。何故なら、日本語の単語の根本的な部分はおよそは二音節から成るもので、三音節の単語は二つの部分に分けられるからである。(略)

ところがタミル語に avalam という単語がある。『タミル語大辞典』には、それに「苦悩、苦痛、貧乏、窮乏、泣くこと、悲しむこと、幻想、心配、欠点、病気」という訳をつけてある。その最後に「悲哀の情」とあり、その後に「身体の八種の表現の一」」と書いてある。インドでいう身体の八種の表現とは「笑い、泣き、軽蔑、驚き、恐れ、剛毅、怒り、喜び」である。(略)

avalam は「悲哀の情」を意味するが、それは、1.自分自身についてのavalam、2.他人についての avalam(共感の情)をいうとある。(略)

日本語 afar-e とタミル語 aval-am とは、はじめの四音節が正確に対応し、意味も基本において共通である。アとハレとの結合とする私の見解は、日本語の中だけで考えていた結果であったことが明らかになった。賞賛の意味のアワレ、アッパレは、共感の意から展開したものと考えなくてはならない。

(岩波新書版 大野晋著『日本語の起源』)

大野晋氏は間違いなく昭和随一の日本語言語学の権威のひとりでした。彼がみずから著した「古語辞典」の内容を撤回する。己の権威に傷がつくことを恐れず、大きな反発や影響が予想されたにもかかわらず、自分の解釈は間違いであったと認めた学問的姿勢に感服します。

少し寄り道をしてでも私が言いたかったことは、その言葉の成り立ちを推理し、そこからの意味を正しい語義として扱ってしまうことの危うさです。『古語辞典』を何の疑いもなく信じ、語義や概念の根拠として使うことは避けた方が良いと思うに至りました。

ここで「あはれ」は「共感」を元にしていると解釈できるという大野の発見は私にとって大収穫でした。点が線で繋がっていきます。

本居宣長の「物のあはれ」についても、共感を元にしていると考えれば理解しやすくなります。

たゞ人情の有りのまゞを書きしるして、見る人に人の情はかくのごとき物ぞといふ事をしらする也。是れ物の哀れをしらする也。(本居宣長『紫文要領』)

宣長は紫式部『源氏物語』の愛読者でした。この『紫文要領』ではさまざまな角度から「あはれ」が語られます。全編にわたって「哀れ」「あはれ」のオンパレードです。物語登場人物の心情の哀れ、作者である紫式部の心情の哀れ、そして宣長みずからの心情の哀れ。この哀れは共感で繋がっていると考えることができます。

では、この「あはれ」は、例えば紫式部と宣長とで正確に一致しているかといえばそうではなく、そこに唯一普遍的正しさをもつ「あはれ」はありません。言ってみれば、宣長の個人的な「情」なのです。

前の記事でみたとおり「愛」は結びつきでした。人と人との愛は双方向の志向性を求めるものでした。「情」は一方通行です。みずからの無意識下に根ざす「情」が、おのずからの心のはたらきとして、対象とするものへと映りこむのです。

〇 「無常」と「はかなさ」

「無常」は仏教思想の概念です。すべては移ろいゆくものである、そうしたまなざしで世界をみることを「無常観」と言います。理性的達観とでも言いましょうか。

「無常観の理(ことわり)」に「哀感のはかなさの情」を織り交ぜながら表現してきた日本の中世文学は多々あります。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり 『平家物語』

ゆく河の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず 『方丈記』

つづいて、竹内整一著『かなしみの哲学』からの孫引きになりますが引用します。

はじけては消える夏の夜の花火を見ていると、ふと、そこはかとない悲しみがただようことは事実である。日本人は昔からそういう「はかなさ」に心ひかれ、人生の無常に耽溺して来たと信じられている。それはたしかにその通りなのだが、しかしその同じ日本人が、ふしぎに一方で極端なニヒリズムに走らなかったことも事実なのである。人生の無常をかこちながら、われわれの先祖はそのなかにけっこう安定した自然を見出していた。(山崎正和著『混沌からの表現』)

上記に語られているように、日本人は「はかなさ」の哀感に酔い痴れてきたのかもしれない。そこに美学さえ感じとれます。ところで「はかなさ」の正体とは仏教の無常観なのだろうか。それとも「感」主体の無常「感」なのだろうか。いや、私はここで「無常」を思いきって除いてみたい。時代をさかのぼると萬葉集の「はかなさ」のおもむきは少し異なります。

世の中は 空しきものと知る時し いよよますますかなしかりけり (大伴旅人)

この和歌は妻を亡くした旅人の心情を表現したものです。世の中は常にうつり変わりつづけるという仏教の理法ではなく、世の中は空しきものと知ると言う。愛する人は消えてしまった。心にぽっかりと空白ができた喪失感。妻のみならず世の中すべてが消えてゆく。過去を「今」とを同じ「今」に置いたとき、ひたすら悲しくなる。対象としての「世の中」の喪失が悲しい。この悲しみに無常の理が入りこむ隙間などありません。理で納得しようとしない、否、理では絶対に納得できない亡き妻への情がある。愛する人を亡くしたとき、仏教の理法、無常観はむしろ心を傷つける凶器にさえなり得ます。深い悲しみの情は理に対し無自覚に反感を覚え牙をむく。

本居宣長は次のようにも述べています。

おかしき事、うれしき事などには感(うご)く事浅し、かなしき事、こひしき事などには感くこと深し。故にその深く感ずるかたを、とりわきてあはれという事あるなり。俗に悲哀をのみあはれといふも、この心ばへなり。(『石上私淑言』)

楽しさや嬉しさの心は浅く悲しさの心は深い。故に悲哀のことを「あはれ」と言うことが多いと述べています。しかしなぜ悲哀が深いのかについては掘り下げていません。

楽しさや嬉しさがやがて想い出に変わったとき、「はかなさ」に転化されるからではないかと思うのです。むしろ楽しかった故人との想い出のほうが悲しく辛いものです。愛する子どもを喪ったときには、ずっとずっと子どもの笑顔が想い出として残ることでしょう。この辛さは尋常ではない。

年齢を重ねていけば数多くの別れを体験します。身近な死別も多くなります。親、恩人、夫、妻、友人。彼らとの想い出はずっと残り続ける。私たちが過去を土台に今と未来を生きるということを考えれば、過去の楽しさや嬉しさは悲哀へと転化され、悲哀のはかなさが人生の土台として次から次へと積み重なっていると言える。

悲哀の体験は、幾重にも積み重ねられた人生の地層に濾過され、純粋に透きとおった地下水としてこんこんと無意識の深層に涌きでている、それがはかなさの「情」というものではないか。

無色透明な水ではあるけれどミネラルや栄養分がたっぷり含まれ、枯れることのないほどに満ち満ちている命の泉、それが豊かな「情」というものではないか。

「情」は己の人間成長の豊かさとして、人生の偉大な意義になると思います。