Zarathustra’s Vorrede

(Zarathustra’s Prologue)

《 このページ内 INDEX 》

1-ⅰ イメージ

ツァラトゥストラは、三十にして、故郷とその湖を捨てて山に籠もった。そこで彼は、おのれの精神と孤独を楽しみ、十年のあいだ飽くことを知らなかった。だがついに、彼の心境は変化した。

――ある朝、彼は曙の光とともに起き上がり、太陽を迎えてその前に歩むとこう語りかけた。

「おん身、偉大なる天球よ! もしもおん身が、その光を注ぎ浴びせるべき者たちを持たないならば、おん身の幸福とは何であろう!

(中略)

わたしはおん身と同じように、わたしがこれから降りて行こうとしている人間たちの許で言う、没落を遂げねばならない。

(中略)

見よ! この盃はふたたび空になろうとする。そしてツァラトゥストラは、ふたたび人間になろうとするのだ。」

――こうして、ツァラトゥストラの没落は始まった。

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p16-17)

いよいよツァラトゥストラの物語が始まります。

この、太陽の昇る感じ、崇高な雰囲気、みなぎっているパワー、ツァラトゥストラの激情的な語り、それらを含めたすべての雰囲気を体験していくことが重要です。

ツァラトゥストラは何者なのか。彼は預言者の一面をもち、大賢者の一面をもち、自らが「超人を体現し」ようとする者(近づこうとする者)です。ニーチェ哲学でいう「超人そのもの」ではありません。

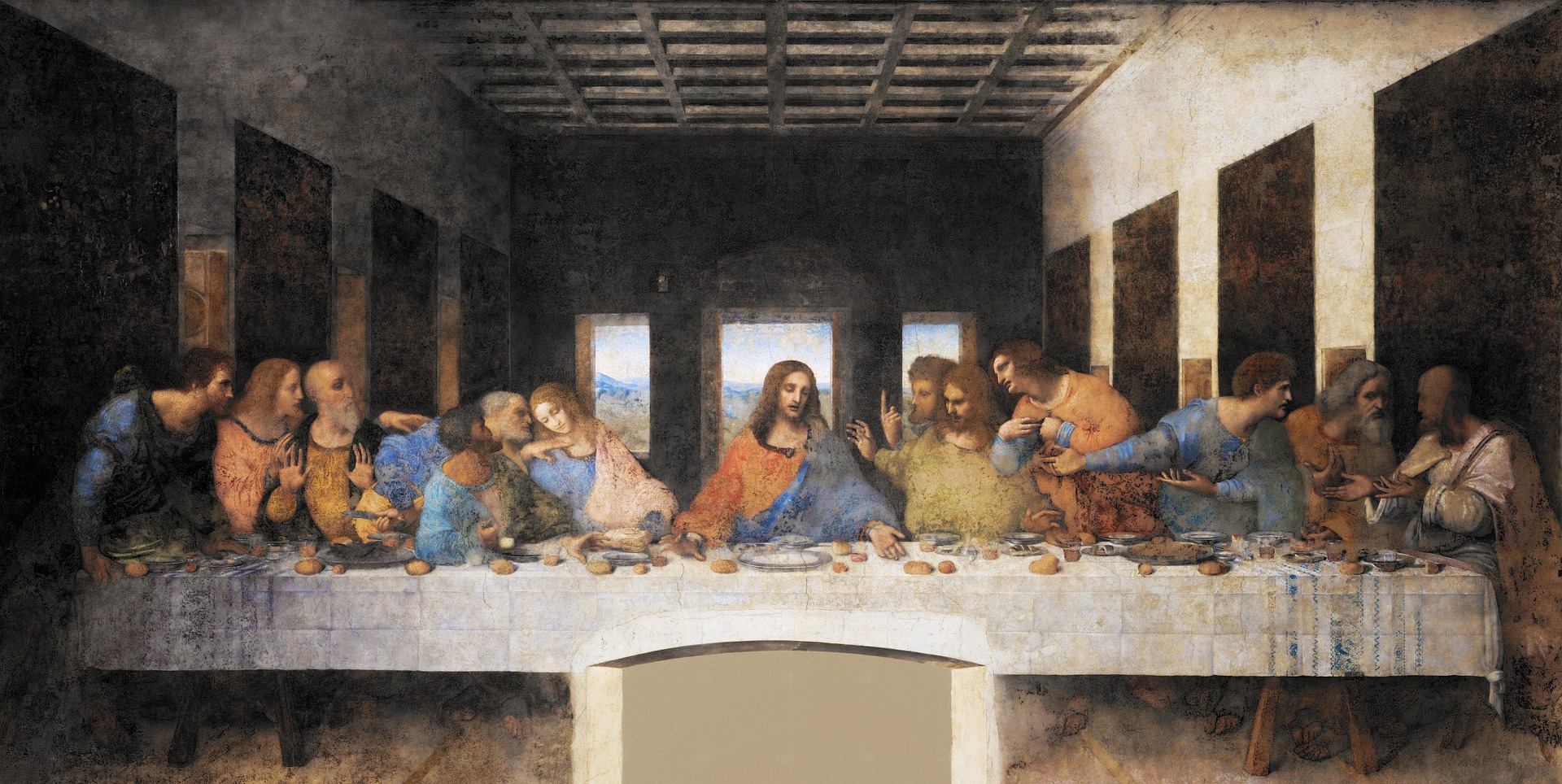

ニーチェはイタリアを訪れた際、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像を見て、これこそがツァラトゥストラのイメージだと言ったとされます。

右の、ダ・ヴィンチの自画像でツァラトゥストラのイメージを描きましょう。物語の設定としては40歳のはずで、それにしては老けてるなとは思いますが、かまわずに読み進めましょう。

「ふたたび人間になろうとするのだ。」 についてですが、それではツァラトゥストラは何者だったのかということになりますが、ここで言う「人間」とは、世俗に暮らす人たちを表すもので、10年間山にこもって修行していた仙人のような世捨て人のような立場から、世俗の人間に戻ろうとすることだと思います。

1-ⅱ 没落

序説第1節でのキーワードは、太陽と没落。特に没落とは何かです。

ニーチェの哲学では、世俗の価値観でのさまざまな価値を転倒させます。社会に生きる人間はふつう、向上心をもったり成功への意欲をもったりするなど上昇を意欲します。没落を意欲する人はまずいないでしょう。没落には第一に、上昇意欲に対しての価値転倒の意図があります。

第二に、高山に動物たちとともに暮らす孤高の生活を気高いものとして、低地にある世俗社会を劣ったものとして捉え、それが自分にとっては没落であるという意味です。

第三に、自分の幸せは、世俗に生きる人間たちに自分が至った思想を伝えることにある(=太陽のように)と、ツァラトゥストラは考えました。それは賢者には愚かさを教え、貧者には豊かさを与えることになるだろうと。

※参考までに、岩波文庫版の解説で翻訳者の氷上英廣は没落の意味に関連して、次のような独特の解釈をしています。

ツァラトゥストラ自身が、発端で、山をおりて、没落する。没落するとは亡びるということである。かれは自己を犠牲にしようとするのだ。かれは群衆にむかって亡びることをすすめる。亡びようとする強い意志がしきりと求められる。破滅こそ人間の充実なのだ。 (中略) ニーチェはツァラトゥストラだけに、それを耐えさせようとする。――『ツァラトゥストラ』の読者が読まされるのは、この思想である。この意味では、これは亡びの歌であり、戦慄と狂気の書である。(氷上英廣訳 岩波文庫版 『ツァラトゥストラはこう言った(上)』 p267-268)

没落とは亡びることであると大胆に訳者は解しています。ツァラトゥストラは自分を破滅させることを没落すると言ったのだと。

これには一理あって、ニーチェは最終的にツァラトゥストラの死をもって、この物語を完結させようと計画していたことが明らかになっています。訳者の氷上さんはもちろんそのことを知っていたと思います。〔第四部〕は続編としての第一部という位置づけでした。没落の完成がツァラトゥストラの死であれば、破滅を目指したという解釈が可能です。

人間は「過渡」であって何の目的もないと書かれていますので、それを亡びるべき、破滅するべきだと拡大解釈した訳者の個人的意訳です。岩波文庫版には訳注がありませんし、上記の文脈が全体を貫いていますので意訳度は高いと思いますが、物語としては名訳だと思います。

最後に、私が注目したのは(略した部分にある)「おん身はそのとき海の向こうへと沈み行き、しかもなお、下の世界に光をもたらす」 という一文です。文脈的に、かような一文をわざわざ入れる必要性はどこにもなく、少し違和感を覚えました。

さて、なぜか。

ツァラトゥストラの心の内面を地球に喩えるならば、彼の無意識内(=地球の裏側=下の世界)に光をもたらすこと、つまり、自我では自覚できない自分自身の(潜在意識の)闇を明らかにすること、それが「没落」の意義になるのではないかと。これは私の「没落」にかんする推理と解釈です。

啓蒙的に言うのならば、不幸な人や貧困な人、或いは偉ぶっている人たちが生活しているなかへ自分が降りて行って、そこで同じように生活して現場を知らなければ本当のことは解らないし、また、そうすることで自分の内面にあった闇、外からの知識や知恵だけで同情したり、酷評したりしていた根っ子にある自分の心の闇を、没落することによって発見できるということになるかと思います。

このように、没落にしても超人にしても、多義的な解釈が可能であるこの物語は、読者の心を宙吊りにしたまま最後までの決着をみないフランス映画のラストシーンにも似たもどかしさがありますが、その分、数か月数年後に、「もしかしたらツァラトゥストラはあの場面でこういうことを言っていたのではないか」と突然に閃き、思わず本を開き読み返してしまう魅力があるのです。

2-ⅰ 森の聖者

ツァラトゥストラは森へ入ります。

ここで最初に出会ったのが森の聖者です。彼はツァラトゥストラに向かって次のように語ります。

「今はわたしは神を愛し、人間は愛さない。人間はわたしにとって、余りにも不完全な代物だ。人間への愛は、わたしの命取りになるだろう。

(中略)

人間たちの許へは行かず、森に留まりなさるがいい! むしろ動物たちの許へ行きなされ! なぜあなたは、わたしのように熊の中の一頭の熊、鳥の中の一羽の鳥であろうとはなさらないのか?」

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p18-19)

森の聖者はかつて人間社会に暮らしていたのでしょう。

しかし彼は人間の俗物性に嫌気がさし、隠遁者として森に棲むことを望んだのでした。

この森の聖者の生きかたはまるで、10年前から今までのツァトゥストラの生きかたそのものです。ツァラトゥストラは人間と人間社会に絶望し、自分の精神の灰を山頂まで運び、鷲や蛇といった動物たちと一緒に山の洞窟で暮らしていたのです。

10年ものあいだツァラトゥストラは森の聖者のように暮らし、没落してゆくと決心して最初に出会ったのが、かつての自分自身の像であったということです。

解釈の方向性の時間軸を転倒させると、ツァラトゥストラは自分が生きた時間を逆行している、過去の自分へ遡る旅をつづけている、という解釈ができます。ふつうのストーリーは過去から未来へ進みますが、現在から過去へと逆に進める物語を創作していく。ニーチェならばやりかねないなと思います。

この時間軸逆行の可能性の解釈を頭の片隅に置いておくことにします。、

2-ⅱ 神は死んだ

森の聖者は次のように語ります。

「わたしは歌を詠み、それを歌う。歌を詠むとき、わたしは笑い、泣き、そして唸る。こうしてわたしは神を讃える。

歌い、泣き、笑い、そして唸ることで、わたしは、私の神である神を誉め讃えるのだ。」

そしてツァラトゥストラは聖者に別れを告げ、内心でこう思いました。

「一体、こんなことがあり得るだろうか! この老いた聖者は、森にいて、まだ何も聞き及んではいないのだ、神が死んだということを!」

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p19-20)

ここが有名な「神は死んだ」の最初のシーンです。

森の聖者がかつての自分であるとするならば、ツァラトゥストラも神を信じていたのであり、洞窟の中で10年間暮らしたなかで至った「神は死んだ」という達観。

〔第四部〕『最も醜悪な人間』の章で、この最も醜悪な人間が神の殺害者だとツァラトゥストラは言うのです。森の聖者、最も醜悪な人間、そのどちらもツァラトゥストラの深層心理に内在している別の人格であると私は考えます。

つまり、ツァラトゥストラは「神は死んだ」と思ってはいても、深層心理の中ではまだ、神の存在を信じている別の人格がある、ということを語っているのだと推理します。

完全な自己超克に至っていないツァラトゥストラの未熟な状態です。

3-ⅰ 超人の告知

わたしは、あなた方に超人を教えよう。

人間とは超克されるべき何物かである。

(中略)

超人とは、大地の意義である。あなた方の意志が、超人こそ大地の意義であれ、と言わんことを!

(中略)

まことに、人間とは不潔な流れ。その不潔な流れを嚥(の)み込んで、しかも不浄とならないためには、われわれは大きな海でなければならない。

いいか、わたしはあなた方に超人を教えよう。超人とはこの大海であり、その中でこそあなた方の大いなる軽蔑は、沈み行くことができるのだ。

(中略)

あなた方を赤い舌で焼き尽くす稲妻は、いずこにあるか? あなた方に植えつけかれねばならない狂気は、いずこにあるか?

いいか、わたしはあなた方に超人を教えよう。超人こそが、この稲妻、この狂気なのだ!

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p20-23)

ツァラトゥストラによって超人が告知されました。

大地の意義であり、大海であり、狂気の稲妻なのだと。

ニーチェの最終著作では、超人についてのヒントが次のように書かれています。

「超人」という語は、最高に出来の良い人間という一つのタイプを言い表す語であり、これと対立するのは「近代人」であり、「善」人であり、キリスト教徒やその他のニヒリストたちである。

――「超人」は道徳の絶滅者であるツァラトゥストラのような人物の口を借りて語られると、大変に重大な意味合いを帯びて来る語となるわけであるが、ところが、この「超人」という語が、ほとんど至る処で、まるで無邪気に、ツァラトゥストラという風姿を借りて現わしておいたものとは正反対のさまざまな価値を意味するものに誤解されて来ているのである。

(西尾幹二訳 新潮文庫版 ニーチェ著 『この人を見よ』 p86)

他の誤解例としては、「半ばは聖者で半ばは天才」「理想主義的なタイプ」「ダーウィン進化論主義の新たな人間」「英雄」 などをニーチェは挙げています。

大地の意義であり大海であり稲妻であるという。

大地についてですが、これはキリスト教価値観が天のほうへ向いてますから、それを否定するための価値転倒という見方ができます。大地ではなく、大地の意義となっていることに留意します。

大海はすべての不浄なものを呑み込んでも悠然としている。「自分自身に対し大いなる軽蔑を抱くことができる」ためには、大海のような心をつくらねばならない、というふうに私は解します。

超人自体のイメージは、やはり稲妻が強烈です。

この章以降も、超人のイメージは主に稲妻や雷光として語られます。

稲妻とは何か。突然襲ってくる光。偶然(当時の科学としては)に発生するもの。一種の鋭い狂気。非論理で非合理、人知を超えたもの。それを自分自身の内的な現象に置き換えてみると、「ひらめき」になります。

超人には、「ひらめき」の一面がある。閃光です。

深層心理の側面から仮説を立ててみます。

では、なぜ閃くのかと言えば、自我が意識上で認識できない無意識内で何かが起こっているから突然に閃くわけです。通常我々は無意識内で何が起こっているのか解らないのですが、もしかしたら、解るようになるのかもしれません。自然になると言うよりも自らそれを可能にしていく。

無意識内のすべてが解るようになったモデルを「超人」とし仮説を立てます。人間の自我が潜在意識を含めたすべての無意識を白日の下に晒すことが出来る、つまり、太古から遺伝してきたものも含めて自我の意識上にのぼってくる。すべてが自明となる。

正午に太陽が真上にあるとき、影が消える。すべてが自明となる一瞬。

その一瞬にはすべての世界が煌々とした光によって開かれ、全世界・全宇宙の過去も未来も混然一体となった世界を認識できる、それが超人。ただし、その世界はおそらくグロテスクで、認識したくないものがほとんどではないか。

推理が飛躍し過ぎているかもしれません。あくまで仮説です。

けれど、私の記憶のすべて、無意識のすべて、遺伝子情報のすべて、身体情報のすべてについて、私自身によってすべて認識可能になるというのは、イメージだけは出来るのです。自分の内部でそれにチャレンジせよとニーチェは言いたいのか。或いは奇蹟的に(突然変異的に)そういう人が誕生するかもしれません。

逆に無意識に自我が呑み込まれてしまう事態も有り得ます。すると狂人になる。

いずれにしても、超人が何を意味するかについては柔軟に考えていこうと、できるだけ虚心坦懐に何度も再読しています。

4-ⅰ 動物と超人を繋ぐ綱

「人間とは、動物と超人のあいだに張り渡された一条の綱、――深淵の上にかかる綱である。

渡るも危険、歩を進めるも危険、振り返るも危険、身を竦(すく)めて立ち止まるも危険である。

人間において偉大であるのは、彼がひとつの橋であって、いかなる目的でもないということ、人間において愛されるべきは、彼がひとつの過渡であり、ひとつの没落であることだ。

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集 『ツァラトゥストラはこう語った』 p24)

ここでは、人間は動物から進化してきて、超人へと進化する、というようなニュアンスがあります。ニーチェはダーウィン主義的な進化論においての超人像は否定しています。(著書『この人を見よ』)

しかしどう読んでも進化論っぽいですよね。

ダーウィン主義では生物的、物理的な進化論になってしまうことを思えば、ツァラトゥストラの超人像というのは、ダーウィン主義的ではない進化論を表すのではないかと考えました。

「精神」という言葉と概念がすぐさま浮かんでくるのですが、『肉体の軽蔑者』の章で精神偏重主義を否定していますので、やはり、精神の深淵にある、人間には意識できない無意識の領域が絡んでくるのではないかと思うわけです。

人間社会の上を渡っていくのは危険、どういう危険かと言えば、自分が堕落してしまう危険なのだと思います。

そして人間とは、「過渡」であると言うのですが、これは、

過去の人間たちを救済し、一切の《そうあった》を《われはそう欲した!》に創り変えること――これがはじめて、救済と呼べるものなのだ!(〔第二部〕『救済』)

君たちは、君たちの子供によって、償いをせねばならない。君たちが君たちの父祖の子供であることの。そうすることで、一切の過去を救済しなければならない!(〔第三部〕『古い石板と新しい石板』第12節)

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集 『ツァラトゥストラはこう語った』 p207,p301)

にあるように、「過渡」とは、動物から、ダーウィン主義的ではない進化を遂げて超人になるまでの過程において、超人によって救済される過去との橋渡し的役割が現在の人間なのだと言っているのだと考えます。

4-ⅱ 愛するものの多様性

「わたしが愛するのは、」で始まる18の文章は、結果的にはすべて「没落」と「破滅」を欲する者として語られます。

その結果に至る過程としての価値は、既存の社会的な善という価値ではなく、ツァラトゥストラ自身が打ち立てた思想における「高貴な価値」です。

重要で深淵な高貴さを語っており、『ツァラトゥストラ』全体においてニーチェが言わんとするものです。

言ってみれば、18の高貴さをこの後、全文にわたって丁寧に語ってゆくわけです。

全文を読んでいく中で、ああ、このことを愛すると言っていたんだなと、振り戻って読む章と位置付けます。

5-ⅰ 教養批判と軽蔑

これらの言葉を語り終えたとき、ツァラトゥストラはふたたび群衆を見て口を噤(つぐ)んだ。「彼らは突っ立っている」と、彼はわれとわが心に行った。「彼らは笑っている。彼らには、わたしの言うことが分からないのだ。わたしは、これらの耳に語るべき口ではないのだ。

(中略)

彼らは、おのれの誇りとする何物かを有している。彼らの誇りを支えるものを、彼らは何と呼んでいるのか? 教養と呼んでいるのだ。それが彼らを山羊飼いたちとは差のあるものにしているのだ。

だから彼らは、《軽蔑》 という言葉がわが身について言われるのを聞きたくないのだ。

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集 『ツァラトゥストラはこう語った』 p26)

ツァラトゥストラの説教は理解されません。人々にとって誇りは「教養」であり、超人という新しいモデルは必要ないのです。業を煮やしたツァラトゥストラは、逆に、このまま時代が進めば自らが軽蔑の対象になってしまうというふうに話を切り替えます。

ニーチェの教養批判は、第二部「教養の国」で一章を使ってパロディー気味に語られますが、この批判は教養自体に向けられたものではなく、教養を誇りにしている人、自慢にしている人、自分は教養人だと浅はかにも胸を張っている人に向けられたものです。

彼らは自分の誇りとしている教養をもって、教養のない人を軽蔑するのです。現代にもそういうい人はたくさんいますよね。そのように他人を軽蔑するけれど、自分は軽蔑されたくないという心理がある。

『ツァラトゥストラ』では、「軽蔑」という語が何度も登場します。

軽蔑と尊敬(憧れ)は同時に、同じ小さい心に存在しているということ。これをツァラトゥストラは暴くのですが、彼自身の潜在意識にもそれがあることに気付いてゆきます。

「大いなる軽蔑」や「大いなる憧れ」という表現が後に登場してきますが、こちらは「愛」から発現するものとして完全肯定的に語られてゆきます。

5-ⅱ 末期的人間

この「末期的人間」が語られるところは、『ツァラトゥストラ』のなかでも非常に重要な部分となりますので、長文を引用します。

人間が、おのれの目標を掲げるべき時は来た。人間がおのれの最高の希望の芽を植えつけるべき時は来た。

そうするのに、人間の土壌はなお十分に豊かである。だがいつか、この土壌は、乏しく軟弱なものになるだろう。どんな大樹も、最早そこから育ち得なくなるだろう。

(中略)

あわれ! 人間が、最早その憧憬の矢を人間を超えた彼方へ放つことなく、弓の弦が弓鳴りすることを忘れてしまう時が来る。

わたしはあなた方に言う。舞踏する星を産むことができるには、ひとはおのれの中に混沌を宿していなければならない。わたしはあなた方に言う。あなた方は、おのれの中にまだ混沌を宿している。

あわれ! 人間が、最早いかなる星をも産まなくなる時が来る。あわれ! 最早おのれ自身を軽蔑することのできない、最も軽蔑すべき人間の時が来る。

いいか! わたしはあなた方に、末期的人間を描いて見せよう。

(中略)

《われわれは幸福を見つけ出した》――末期的人間たちはこう言って目をしばたたく。

生きるのに辛い土地を、彼らは去った。生温かさが欲しいからだ。なおも彼らは隣人を愛し、身を隣人にすりつける。生温かさが欲しいからだ。

病むことと不信の念を抱くことが、彼らには罪と見なされる。彼らはゆっくりと用心深く歩を運ぶ。いまだに石につまずいたり、人間につまずいたりするのは愚者なのである。

(中略)

彼らは最早、貧乏にも金持ちにもなることはない。どちらも煩わしいのである。誰がなおも統治することを欲するか? 誰がなおも服従することを欲するか? どちらも煩わしいのである。

牧人はなく、そこにあるのはただ畜群のみ! 誰もが平等を欲し、誰もが平等である。自分は別だと感じる者は、進んで精神病院へはいる。

《かつては世界中が狂っていた》――と、このいとも上品な者たちは言い、目をしばたたく。

彼らは賢く、およそ起こった事柄は、その一切を知っている。それゆえ何事をも嘲笑して、種の尽きぬことはない。彼らはなおも喧嘩はするが、直きに折れ合う――そうしなければ、胃にさわるからである。

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p27-28)

上記は現代日本の温室栽培社会を彷彿させます。

私などが解説するよりもずっと解り易く、優れた解釈がありますのでご紹介します。解釈された西尾幹二氏の、現代日本人に対する卓見も含まれていますので、なるべく正確に趣旨を紹介したいこともあって、こちらも長文引用となります。

すべては比喩的に語られているが、何と現代の私たちの生活の実相をたくみに描き出しているであろう。

人間は昔より多く理解し、多く寛容になったかもしれないが、それだけに真剣に生きることへの無関心がひろがっている。すべての人がほどほどに生きて、適当に賢く、適当に怠け者である。

それならば現代人に、成熟した中庸の徳が身にそなわっているのかというと、決してそうではない。

互いに足を引っ張りあい、互いに他を出し抜こうとしてすきをみせない。「人に躓(つまず)く者は愚者」であって、「歩き方にも用心深く」なければならないのだ。

人間同士はそれほど警戒し合っているというのに、孤独な道をひとりで行くことは許されず、べたべた仲間うちで身をこすり合わせていなければ生きていけない。「温みが必要だからである。」

彼らは群をなして存在し、ときには権威ある者を嘲笑し、すべての人が平等で、傑出した者などどこにもいないと宣伝したがっている。それなら本気で、権威と敢然と闘おうとしているのかというとそうではない。本当に他人と争おうとしているのかというとそうでもない。彼らはすぐに和解する。

「そうしなければ胃をそこなうことになるからだ。」せいぜいその程度の保身、その程度の衛生的配慮が、現代人の掲げているご立派な標識なのであって、人間はこうしてだんだん小粒になっていく。

“最大多数の最大幸福”が、いわば生の目標、絶対的な基準にほかならない。貧富の差があることはもうただ面倒なことなのである。

国民を統治する者に、今や孤独な苦悩はなく、統治される国民に、忍耐の喜びはない。どちらも、ともに「煩わしすぎる」のである。

以上は私なりの解釈であるが、「煩わしすぎる」から「平等を欲する」という言い方には、じつに痛烈に、現代人への皮肉がこめられている。

現代の指導者は民衆の喜ぶようなことしか言わず、一方民衆は、忍耐して困難を解決していこうとする気持ちを最初から持っていない。どっちにしても「煩わしすぎる」のである。

今よりいっそう安楽で、いっそう快適な生活条件を目指すということ以外に、個人も国家も生の目標を見い出せなくなっている。

今や「地球は小さく」なり、「怜悧な」人間たちは「地上に起こったいっさいについて知識をもっている」。世界に窓を開いた高度の情報社会では、統治者はつねに大衆の嘲笑の対象とされ、責任ある決定をなし得ない。

(中略)

以上ニーチェの描き出した「末人」の諸相は、まさしく現代日本の、猥雑に膨張した時代を生きる私たちの心のあり方そのものではないだろうか。

人間は己れの内部に混沌(カオス)をかかえて、「舞踏する星」を産み出すことが出来なくてはならないのに、人間自体が貧しくなり、もはやいかなる星をも産み出せないような、非創造的な時代が近づいていることを、ニーチェは警告し、そのような時代の克服をこそ私たちが今後の課題として生きていかなくてはならないと主張しているのである。

(西尾幹二著 講談社現代新書 『ニーチェとの対話』 p94-96 )

どうでしょうか。西尾氏の述べられているとおりではないでしょうか。

この『ニーチェとの対話』第一刷が出版されたのは1978年です。このとき西尾氏は42歳。自分の当年代の頃を思うと恥ずかしくなります。

およそ40年後の現代を見渡せば、更に上記の世相が進行し、大衆ウケするパフォーマンス政治が繰り広げられています。

マスメディアは利益主義に走るあまり大企業と政府に迎合し、いや、結託しているようにも見える。偏向し隠蔽された情報統制のなか、一方では監視化が進み、人間のモノ化が進んでいくばかりです。

大衆社会においては弱者が徒党を組み、まるで強者のように「弱者権力」を振りかざし「人類の温室栽培化」を促進させ、身体も精神も軟弱な人間を社会が育てている。

人間はどんどん小粒化し、末期的人間に近づいている。

けれども、ツァラトゥストラは「あなた方は、まだおのれの中に混沌を宿している」として、励ましているのです。「舞踏する星」とは、宇宙が誕生する前はカオス「混沌」があったとされていることをもって、カオスの状態から軽々と踊るように星が誕生してくる、そんなイメージで捉えます。

人間が、おのれの最高の希望の芽を植えつけるべき時は来たと、こうして光を当てようとしています。

「最高の希望の芽」とは、没落ではないでしょうか。

ツァラトゥストラが「わたしの愛するものは、」で語ったところの18のテーマにあたるものですが、これを、おのれのどこに植えつけるのかと言えば、無意識のなかなのです。そうして無意識のなかでさまざまな葛藤が繰り広げられること=混沌(カオス)であり、そこから舞踏する星が生まれるのだと、私は解します。

6-ⅰ 綱渡り師

第4節にある 「人間とは、動物と超人のあいだに張り渡された一条の綱、――深淵の上にかかる綱である。渡るも危険、歩を進めるも危険、振り返るも危険、身を竦(すく)めて立ち止まるも危険である。」 に象徴される 綱 を渡る綱渡り師ですので、当然、危険な人間の上を歩いて超人へ向かおうとする者 というモチーフになります。

その前の第三節に見逃してはならない文章があります。

「いいか、わたしはあなた方に超人を教えよう。超人こそが、この稲妻、この狂気なのだ!」――

ツァラトゥストラがこう語ったとき、群衆の中のひとりが叫んだ。「綱渡り師について聞くのは、もう沢山だ。今度は、実際にそれを見せてくれ!」そしてすべての群衆は、ツァラトゥストラのことを笑った。しかし綱渡り師は、この言葉が自分に向けられたものだと思って、早速その芸当に取りかかった。

綱渡り師自身が、自分を超人だと錯覚しているのです。

危険な人間の上を渡って超人へと進もうとする綱渡り師。しかしそこには悲劇が訪れました。後ろからやってきた道化師に悪態をつかれ、飛び越されたあげく真っ逆さまに転落してしまうのでした。

なぜ綱渡り師は転落してしまったのか。

転落して瀕死の状態の綱渡り師は、地獄へ引きずって行かれることを恐れますが、なぜ天国ではなかったのか。そのうえで綱渡り師は、自分が鞭と餌で芸を仕込まれた動物と変わりないと言います。

彼は綱渡り師でありながらずっと恐がっていて、見せかけの勇気によって自分を騙していた。偽っていた自分は天国へ行く資格はないと考えていたのでしょう。

人間の上を歩こうとする姿はまさにツァラトゥストラその人自身であるし、ツァラトゥストラの心の中にも臆病さと自己欺瞞、「もっと簡単に飛び越していける」という誘惑もあった。

自分の心が誘惑に負けて挫折してしまったモチーフが、綱渡り師の転落からの死だというふうに私は解します。

6-ⅱ 道化師

綱渡り師に対しての道化師の行動の目的は、「飛び越えていくこと」ではなく、綱渡り師を落下させてしまうことにありました。

動物から超人へ渡る人間という綱の上を歩く綱渡り師の心に動揺を与えると、綱渡り師はいとも簡単に転落してしまった。

この道化師が何を象徴しているかについて、どの翻訳書も解説に苦労している様子がうかがえます。特に、「飛び越えていく」という意味に拘っている訳注が多いのですが、私はズバリ、道化師のあのピエロ的印象のほうを強く捉えます。

綱渡り師よりも道化師の方が役柄としてずっと重要で、この後の物語に何度も登場するのです。以下に引用します。

話しかけたのは、あの塔の道が、ここではあなたを憎んでいる。善くて義(ただ)しい人たちがあなたを憎み、あなたが彼らの敵であり、彼らを軽蔑する者であると言っている。正しい信仰の信者たちがあなたを憎み、あなたを民衆にとっての危険と呼んでいる。みんながあなたを笑ったことは、あなたにとって幸運であったのだ。それに全く、あなたは道化師よろしく話したものだ。」(『序説』第8節)

市場には、もったいぶった道化師たちが満ちている。(『市場の蠅』)

超克には、さまざまな道と方法がある。自分の目でよく見ることだ! ただ道化師だけが考える。「人間には、飛び越すこともできる」などと。(『古い石板と新しい石板』第4節)

「おお、あなた方は揃いも揃って人の悪い酔狂者、道化者だ! なぜあなた方はわたしの前で、自分を偽り隠すのか!(『驢馬祭り』第2節)

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集 『ツァラトゥストラはこう語った』 p32,p78,p293,p469)

ニーチェは『ツァラトゥストラ』において、世の中の欺瞞を徹底的に表面化させました。人々の無意識のなかに潜む心の暗部、虚栄心、世間体、嫉妬心、隠された憎悪。そうした裏の素顔を見えないようにして振舞うことを暴露した。ニーチェ哲学の一部が暴露心理学だと言われるゆえんです。

そしてニーチェ自身もまた、自己欺瞞との内面的孤独の戦いを行っていた。これは個人的推測ですが、ニーチェは自分自身(表面的な自我)が嫌いだったのではないかと考えています。最終著『この人を見よ』には、「私は一個のデカダン」「私は私であり、私の著作は私の著作であって、両者は別物である」 と書かれています。

さて、肝腎の道化師についてです。

私は、「騙す」「欺く」「滑稽に驚かす」という内的心理の描写であり、いたずら心、自己欺瞞の心、或いは自己欺瞞へと誘惑する心、サプライズを行いたくなる心、として道化師を解します。

道化師のいわゆる「悪魔のささやき」をもって、私を私によって騙し、自己欺瞞など露ほども知らないと、自分に対して公然と嘘をつきとおしているのです。誰の心にも道化師が棲んでいるのです。

ツァラトゥストラは最後まで道化師とは戦いませんでした。

無駄だと思ったからではないでしょうか。それは自分を律してどうこうなる問題ではなく、深層心理における根源的な問題だからです。

※ニーチェの哲学に多大な影響を受けた20世紀を代表する心理学者のカール・グスタフ・ユングは、ニーチェが述べる道化師の性格に悪戯や創造的破壊などを加え、深層心理に棲むこの道化師的人格を「トリックスター」と名付けました。

このトリックスターというモチーフは他の多神教の民族にも見られ、この絵はアステカ文明のウェウェコヨトルという歌と踊り、音楽の神です。この神は他の神々をよく騙し、争いを誘発してそれを楽しむといった愉快犯であったようですが、アステカ民族はこの神をも愛しました。

日本神話で天岩戸に天照大御神がこもったとき、多くの神々が歌って踊ってわいわい騒ぐことによって、天照大御神を騙し、外に出てこさせようとした神がいます。アメノウズメノミコトですね。その作戦が功を奏し世の中に光が戻ってきました。

C.G.ユングは、世界中の至る処で見かける同様の神は、人類の深層心理に先天的に根付いているのではないかと考え、「集合的無意識」=元型論を仮説として打ち立てました。

さて、ニーチェは自分の心に道化師が内在していることに気付いたようですが、言われてみれば私の深層にもトリックスターが存在していることを確信的に感じ取ることが出来ます。あなたはいかが?

7-ⅰ 屍体

「屍体」はツァラトゥストラ自身の挫折の象徴であり、没落の象徴でもあると思います。

わたしはまだ人間たちには、道化と屍体の中間なのだ。

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集 『ツァラトゥストラはこう語った』 p32)

上記引用での「道化」は「道化師」とは異なります。

原著では、道化師:Possenreisser 道化:narren となっており、道化よりも「愚かな変人」のようなニュアンスで受け止めたほうが良いのかもしれません。(白水社版と岩波文庫版は「道化」、中公クラシックス版は「道化師」、新潮文庫版は「痴人」、ちくま学芸文庫版は「阿呆」)

つまりこの時点でのツァラトゥストラは、人々から指をさされて笑われるような、屍体と同じような価値のない説教者であるということです。

8-ⅰ パンと葡萄酒

ツァラトゥストラが屍体を背負って歩きはじめると、道化師が話しかけてきます。

第6節の「道化師」に解釈を書きましたが、この道化師はツァラトゥストラの内心に潜む別人格であり、この町を去ることへの言い訳をささやくのです。「こんな町は去ってしまいたい」という気持ちがツァラトゥストラの中にあることを表しています。

ツァラトゥストラは空腹を感じます。彼は何に飢えていたのか。

ひとりの老人の家で、ツァラトゥストラはパンと葡萄酒を分けてもらいます。老人との会話のなかで、老人は次のように語ります。

「飢えた者には、ここは悪意を抱いた土地だ。だからこそ、わたしはここに棲んでいる。獣も人も、隠棲の身のこのわたしの所へやって来る。だがあなたの道連れにも、食べて飲むように言いなさい。彼はあなた以上に疲れている。」

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p34)

ツァラトゥストラも綱渡り師も、この土地の人々から悪意を向けられました。老人が言うには、綱渡り師のほうがツァラトゥストラよりも疲れていると。これは文脈的に、綱渡り師が死んでいるからではありません。

ツァラトゥストラが道連れが死んだことを告げても、老人は、そんなことは知ったことではないと言っているからです。

キリスト教では、パンはキリストの体を、葡萄酒はキリストの血を表わし、最後の晩餐の際に、キリストは弟子たちを祝福しパンと葡萄酒をふるまいました。弟子たちはありがたくそれをいただきました。

私はこの「飢え」を、祝福されることによって生まれた心のエネルギーが欠如した状態と解します。この日のツァラトゥストラは朝日の光に祝福されました。そのエネルギーを使い果たしてしまった。綱渡り師は祝福されるどころか死んでしまった。それでも老人は綱渡り師を祝福しようとした。

祝福によるエネルギーを失くしてしまった人や獣に、この町の人々は厳しい仕打ちをするのです。

老人がツァラトゥストラに与えたパンと葡萄酒は、ツァラトゥストラと綱渡り師への祝福でした。エネルギーが少しだけ補充されて二時間ほど歩くことが出来た。

もしかするとこの老人は、「神の死」の宣言のあとの、神の分身(なれの果て)を象徴化した隠棲者なのかもしれません。ツァラトゥストラの内的世界での。

9-ⅰ 道連れ

「わが心に、ひとつの光明がともされた。わたしが必要としているのは、道連れだ、それも生きた道連れだ。――どこでも思う所へ担いで行ける、死んだ道連れや屍体ではない。

そうではなく、おのれ自身に従わんと欲するがゆえにわたしに従い、――しかもわたしの目ざす所へ――わたしに従う生きた道連れこそが、わたしには必要なのだ。

わが心に、ひとつの光明がともされた。ツァラトゥストラは、群衆にではなく、道連れに語るべきなのだ! ツァラトゥストラは、畜群の牧者や番犬になるべきではない!

(中略)

ツァラトゥストラが求めるのは、共に創造する者たちだ。ツァラトゥストラが求めるのは、共に刈り取り、共に祭りを祝う者たちだ。畜群や牧人どもや屍が、彼に何の関わりがある!

(中略)

わたしの目標へと、わたしは進もう。わたしはおのれの道を行く。躊躇する者や怠ける者を、わたしは跳び越して行くだろう。そのようにして、わたしの歩みが彼らの没落となるがいい!」

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p35-37)

ツァラトゥストラの最初の試みは失敗に終わりました。

群衆に対して説話することでは、神が死んだことも、神に変わる新しいモデルとしての超人のことも、なにひとつ伝わらなかった。群衆の上に立つことは非常に危険で、まだ未熟なツァラトゥストラは自分の中のトリックスターに惑わされ、転落してしまった。

過去の自分(綱渡り師の屍体)を担いでいっても意味はない。

生まれ変わり、今度は一緒に創造してくれる仲間を探し出そう、そうした仲間を道連れとして歩んでいこうと方針変更したのです。ともに成果を刈り取り、ともに祝福し合ってエネルギーを高めあう仲間が必要だと彼は考えました。

わが道を行こうと心に決め、昨日の綱渡り師のような臆病な心を捨て、道化師のようなトリックスターの心を前面に押し出し、群衆や牧人からは「破壊者」や「犯罪者」「盗賊」と呼ばれてやろうと誓うのです。

この段階のツァラトゥストラは、偽悪(これも自己欺瞞のひとつ)を肯定するのでした。

10-ⅰ 鷲

「太陽の下で最も誇り高い動物」

まず、ここでは「太陽の下で」という限定条件が鷲にも蛇にもついていることに留意したいと思います。と同時に、人間が空を見上げて太陽と鷲をセットで捉えるのではなく、鷲の視点で太陽を背に見下ろすのです。

太陽の下で、光に照らされた世界で活きる鷲と蛇。どういうことかと言えば、ツァラトゥストラの目覚めているとき、眠っていないときに自我が認識できることに対して、鷲と蛇の力が発揮されると解します。

鷲は直接的には「誇り」を表していますが、ツァラトゥストラが「高貴なる価値」を与えるものであり、また、自由な飛翔によって多角的視点をもつものです。

その鋭い視覚によって新しい蛇(思想)を発見することもできる。

10-ⅱ 蛇

「太陽の下で最も賢明な動物」

蛇は智恵を表します。また、思想をも表します。

常に脱皮してゆく思想です。

「わたしはもっと賢くありたい! わたしの蛇のごとく、どこまでも賢くありたい!

だが、それは不可能な願いというものだ。ならばわたしは、私の誇りに、それがわたしの賢明さと、常に相共に歩んでくれることを願おう!

いつかわたしの賢明さが、わたしを捨てることがあっても――ああ、賢明さは飛び去ることが好きなのだ!――そのときはわたしの誇りが、なおもわたしの愚昧と共に、天翔けり行かんことを!」

(薗田宗人訳 白水社版ニーチェ全集『ツァラトゥストラはこう語った』p37-38)

ツァラトゥストラの智恵は過ちを犯すこともあり、また、発見した思想、創造した思想はやがて錆びつき古臭くなります。ひとつの思想に拘泥し価値を固定してしまえば、ツァラトゥストラ自身の批判の対象になる。ゆえに自ら創造した思想を自ら破壊していかねばなりません。

蛇が常に脱皮していくように、古い皮を脱ぎ捨ててゆく。勝手に皮自体が剥がれてゆく。

或いは蛇そのものを噛み千切らなければならないこともある。

そうして智恵や思想を失い愚昧になった場合でも、誇りを失わずに、新たな智恵を創造してゆくという宣言であります。