この本では、心がどうはたらくかを説明しよう。知能は、知能ではないものからどのようにして現れてくるのだろうか。この問いに答えるために、この本では、心がたくさんの小さな部分を組み合わせて作れることを示そうと思う。ただし、それぞれの部分には心がないものとしよう。

このような考え方、つまり、心がたくさんの小さなプロセスからできているという考え方を、《心の社会》と呼ぶことにする。また、心を構成する小さなプロセス一つひとつを、エージェントと呼ぶことにする。心のエージェントたちは、一つひとつをとってみれば、心とか思考をまったく必要としないような簡単なことでしかない。それなのに、こうしたエージェントたちがある特別な方法でいろいろな社会を構成すると、本当の知能にまで到達することができるのである。

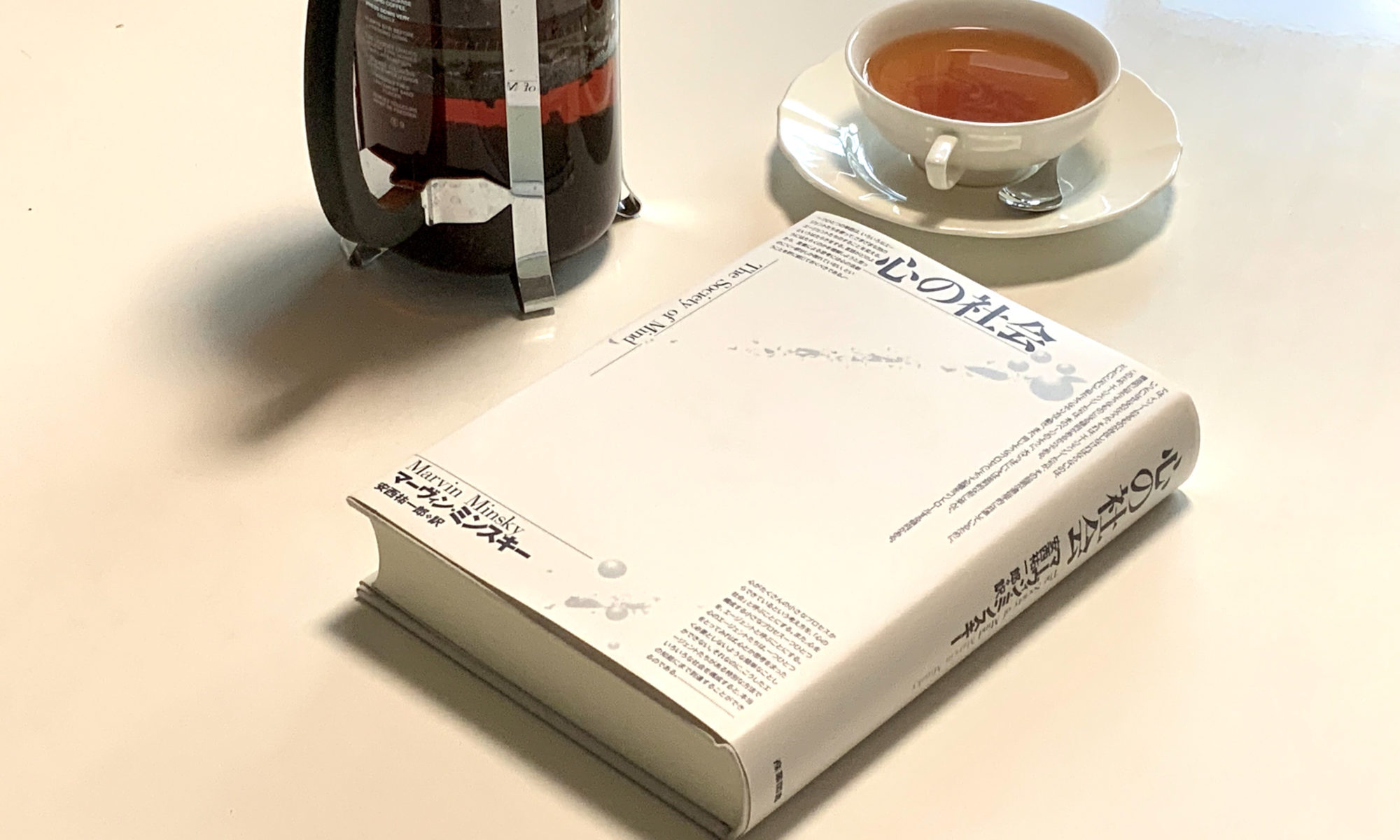

(産業図書版 安西祐一郎訳 マーヴィン・ミンスキー『心の社会(The Society of Mind』)』

ミンスキーの大著『心の社会』は上記の文章から始まる。

ひとことでいえば、この本との出会いに大感謝である。最近、出会うことができた。どこかで、ギルバート・ライル『心の概念』に対してミンスキーが『心の社会』を書いたというような内容の文章を読んだのがきっかけだった。ライルの『心の概念』は私の愛読書のひとつなので。ふたりとも「心」をタイトルに入れているがライルは哲学者、ミンスキーは科学者であり、心理学者ではない。

マーヴィン・ミンスキー(1927-2016)は、マサチューセッツ工科大学(MIT)で長く教授を務めていたユダヤ系アメリカ人。数学の博士号をもつ。バリバリの理数系の人で、同大学の人工知能研究所創設者のひとりである。コンピューターサイエンスを専門とする科学者が、1987年に『心の社会』という本を著した。日本での翻訳書は1990年に出版され現在21刷。574ページでしかも二段組の大著だというのに4300円+税は安い。

しかし、いわゆる「読書家」が好むような本ではない。一冊を完読して内容を理解しようとしても、たぶんほとんどの一般読書家は挫折するに違いない。仮に読了できたとしても完読に意味はない。

この本は、私が人間の原理を哲学的に解剖していくことと同じように心の解剖を行っている。思考する論理構造の志向性が私と同じなのだ。だから一冊をとおしてこういうことだ、というのではない。断片的に読める。上記引用にあるとおり、「エージェント」たちが《心の社会》を創造する、なぜ創造できるのかはわからない。でも、原理としてそうなっているじゃないか。ならば、「エージェント」ひとつひとつについて精緻に分析してみよう、という試みだ。心理学臭は一切ない。科学者が人工知能をつくるために哲学をしている、という見かたが相応しい。

「エージェント」は多岐にわたり、全部でいくつあるかまだわからないが、章立ては第30章まである。興味を惹かれる章のタイトルを抜き出してみると、第2章「全体と部分」、第3章「争いと妥協」、第4章「自己」、第6章「洞察と内省」、第8章「記憶の理論」、第11章「空間の形」、第12章「意味の学習」、第13章「見ることと信じること」、第15章「意識と記憶」、第16章「感情」、第18章「推論」、第20章「文脈とあいまいさ」、第22章「表現」、第24章「フレーム」、第28章「心と世界」、第29章「思考の領域」、第30章「心の中のモデル」。30章全部が魅力的だが、特に魅力的な章タイトルを抜粋してみた。私がライフワークとして取り組んでいる『人類哲学の独創』と重なる部分が半分程度ありそうだ。

章タイトルが魅力的だけでなく、ぱっと任意のページをめくってそこの項目を5分ほど読むと、必ず哲学的なインスピレーションが得られる。私が独創するためのインスピレーションを与えてくれる、今まで出会った本の中で最高の本と言ったら褒め過ぎだろうか。いや、褒めているのではなく、私との相性が最高の本なのだ。なにしろ私は古典的な哲学書を「事典」のように扱う。そのなかの一文が何らかのインスピレーションを与えてくれることが最大の期待であり、プラクシスやテオリアよりもポイエーシスを好む。

内容については、別の固定ページに研鑽のひとこまとして綴っていく予定。

というわけで、もし私と同じようなポイエーシス的な哲学クリエイター志向の人がいらっしゃれば(滅多にいないと思うけれど)、この本を強くお勧めしますし、一方で、研究者タイプの人にも参考になるかもしれません。