私たちは「認識する」という言葉をどのように使っているのでしょう。日本語の「認識」とは、“物事の本質を十分に理解し、その物と他の物とをはっきり見分けること(心の働き)『新明解・国語辞典』”とのこと。

中国語の認識にあたる言葉は単に「知っている」という意味で子どもでも使うそうです。日本語の「認識」は、中国語の意味と、西洋哲学から輸入した「(独)Erkenntnis」という概念を合作した半和製漢語と言えるのではないかと思います。

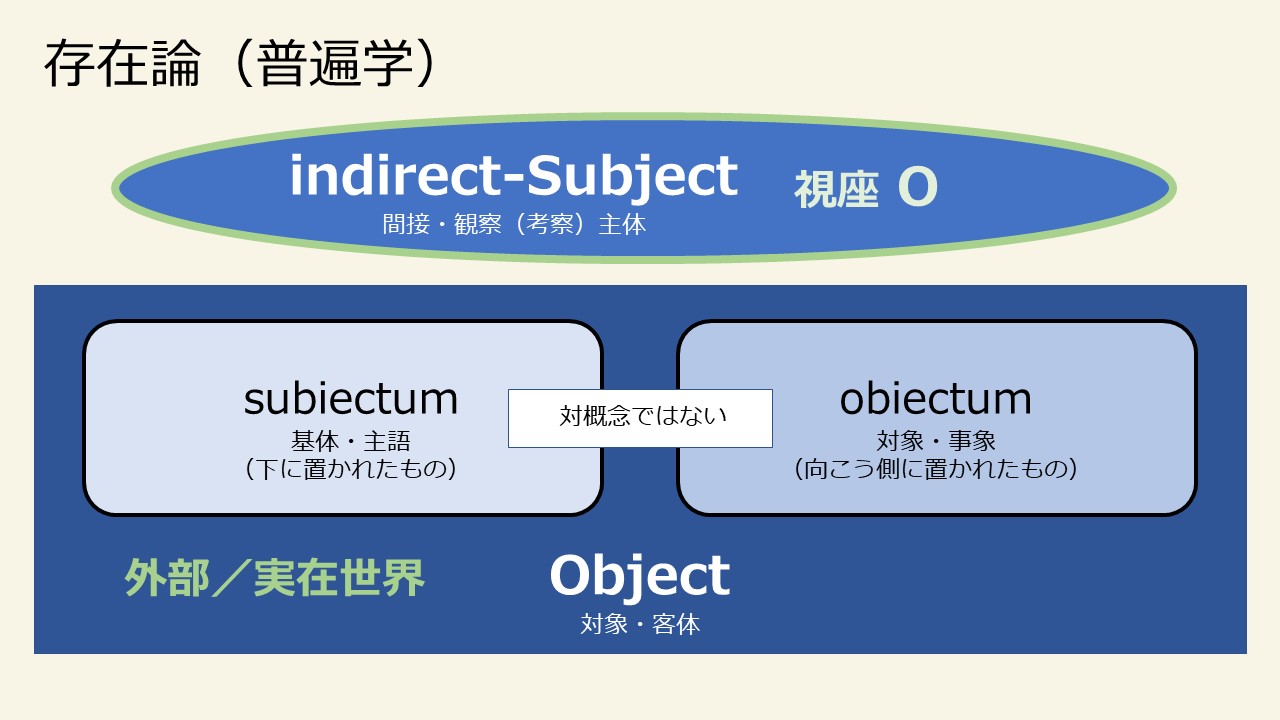

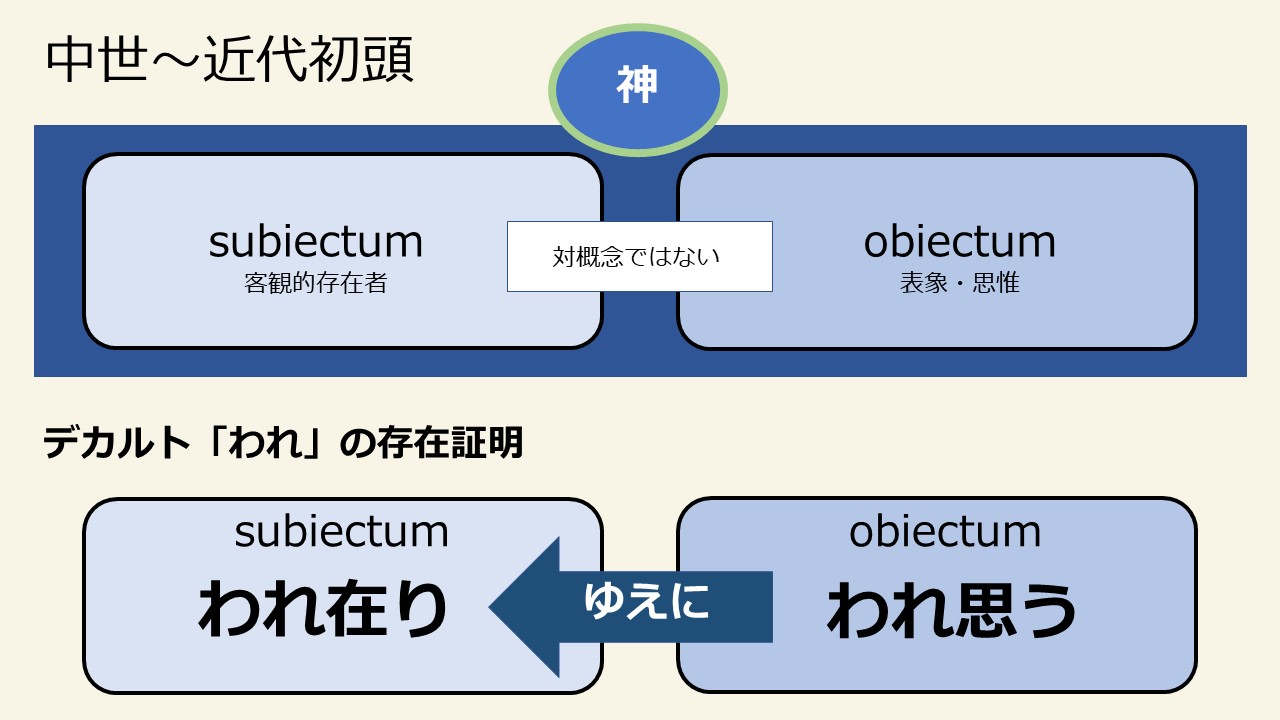

国語辞典にあるとおり「認識」とは心の働きであり、人間内部で行われる活動であることが現代の共通理解だと思います。しかし、西洋での「存在を認識すること」とは、人間内部ではなく外部の視座が行うことであり、その後、あらゆる存在を創造したのは神であるとなった。これを前の記事で確認しました。

宗教哲学から近代認識論への変革の端緒となったのはデカルトでした。ここまでは 前の記事 のおさらいです。

ところで、数日前から読んでいる新書『日本語は敬語があって主語がない』(金谷武洋著・光文社新書)に、今回のテーマに即した論考がありましたので一部を引用します。著者は東大卒業後にカナダへ渡りモントリオール大学で博士号を取得した言語学者で、長きにわたり、フランス語を公用語(ケベック州)とするカナダ人学生を主な対象として、日本語教育に携わってきた方です。

今では「神の視点」を得た英語を象徴するのが「主語」と訳される「subject」です。ところが、歴史的に見るとこの翻訳は正しくありません。subject の原意は「主」でなく、その正反対の「従」だからです。たとえば「君主」(sovereign)に対する「臣民」が subject であることも、英和辞典を引けばご確認いただけるでしょう。語源的にも sub- が「下」であることは、「地下鉄」の subway を考えてみても明らかです。

その反対に「君主」のほうの sovereign の sove- は、ラテン語の super- 「上から」来ています。本来は文においても「従語」だった「 subject 」が、いまや「主語」となってヨーロッパ語の多くで君臨しているわけです。まさに自然と人間のパワーシフト、「コペルニクス的転回」がなされたと言わねばなりません。それ以前の、自然が人間よりも力を持つと英語話者が思っていた時代を、この「 subject 」という一語が化石のように証言しているのです。

カナダに長年住んでいて私が恐いと思うものがあるとすれば、それは何よりも、状況を上空の高みから見下ろす「神の視点」です。多くの場合、その視点はキリスト教という「一神教」と手を組んで「神に守られた正義」の主張となります。

(上記同書)

今回の私の、subject 論考シリーズのど真ん中です。subject の語源はラテン語の subiectum であり、その語源はギリシア語の hypokeimenon (ヒュポケイメノン)であり、その意味が「下に置かれたもの」だったことは本論考シリーズで見てきたとおりです。

金谷氏は続けて、欧米人は「神の視点」を使い、日本人は「地上の視点」を使うことを論述しています。この「地上の視点」は対比的にも文学的にもいいレトリックだと思いました。今後、使わせていただくかもしれません。

上記引用文の「それ以前の、自然が人間よりも力を持つと英語話者が思っていた時代」というのは、11世紀に、ノルマン人(フランス人・ラテン語族)から侵略をうける以前の古英語には、神の視点も主語もなかったことを示しています。言語が世界観までも変えてしまうのですから、言語の威力は恐ろしい。

さて、哲学の「存在論」「認識論」において、「コペルニクス的転回」と言われる全体ロジック構造のパラダイムシフトを敢行した哲学者は、イマヌエル・カント(1724-1804)です。神の視点を人間の視点へと大転換したため、後にカントは「神を半殺しにした哲学者」と呼ばれることになります。

認識論と存在論の subject-object 関係のコペルニクス的転回が起き、それが現在の「認識する」という意味になりました。

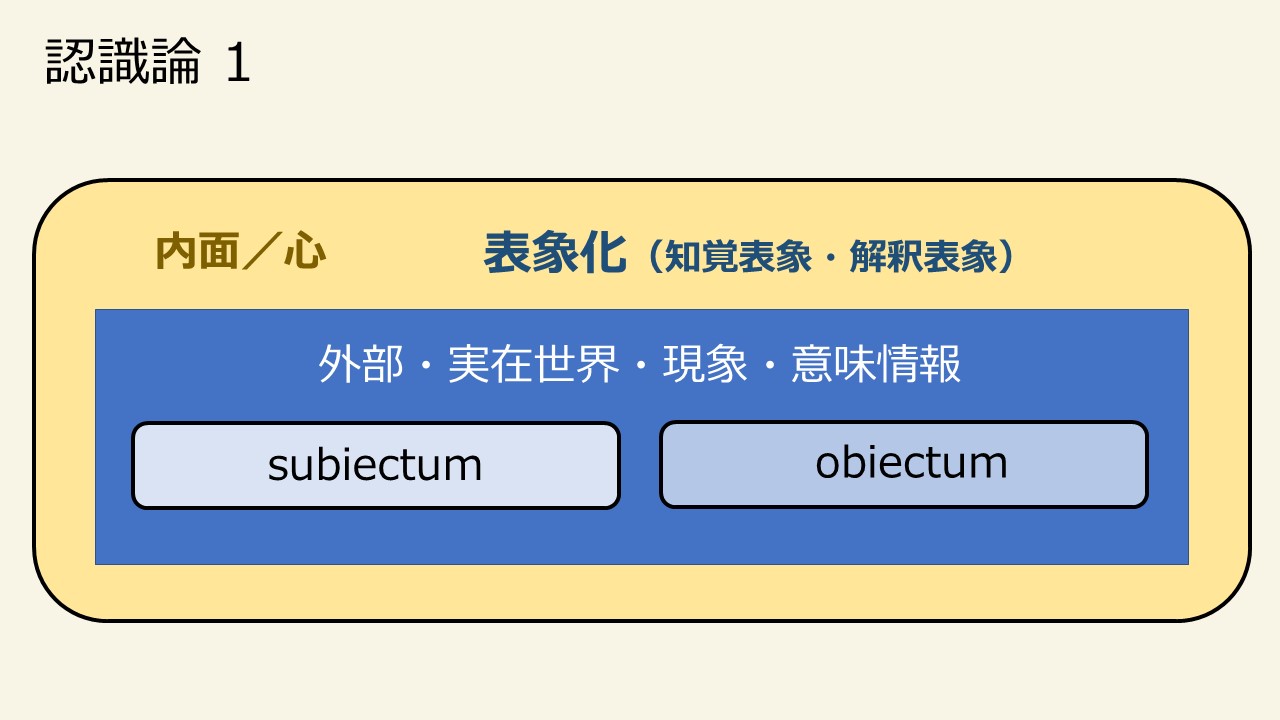

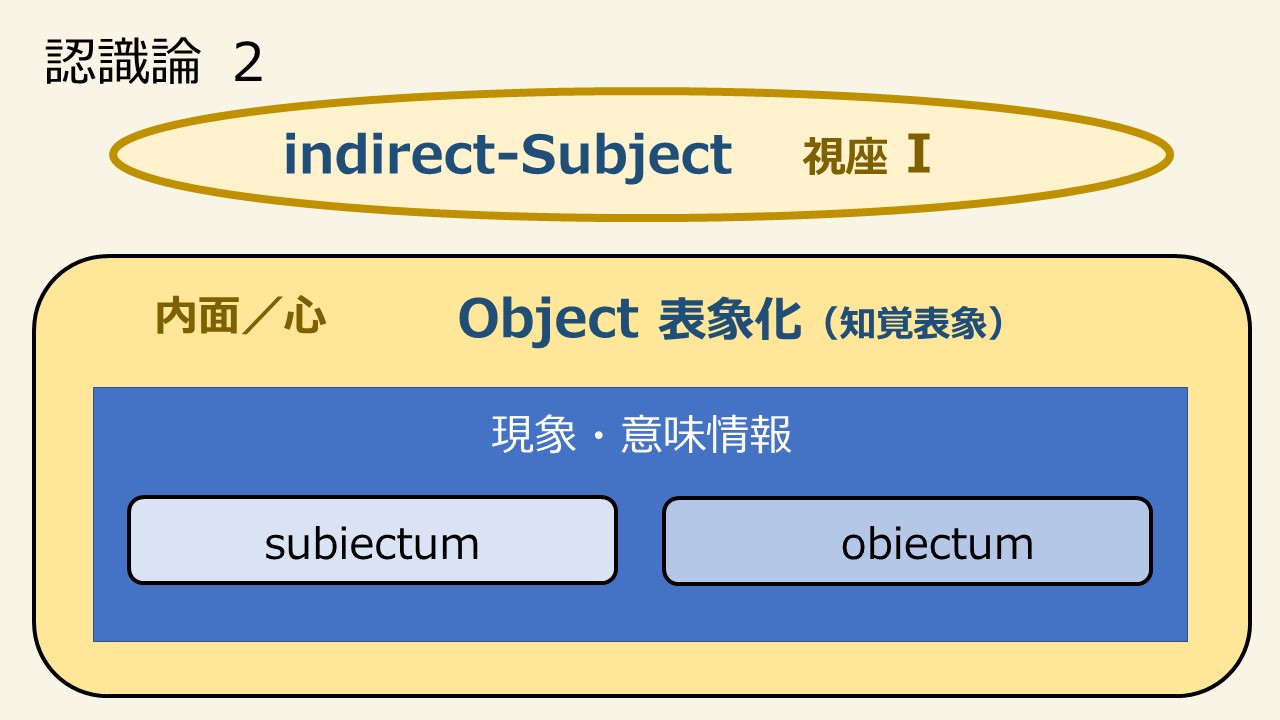

簡単にチャートを使って、その構造を確認します。

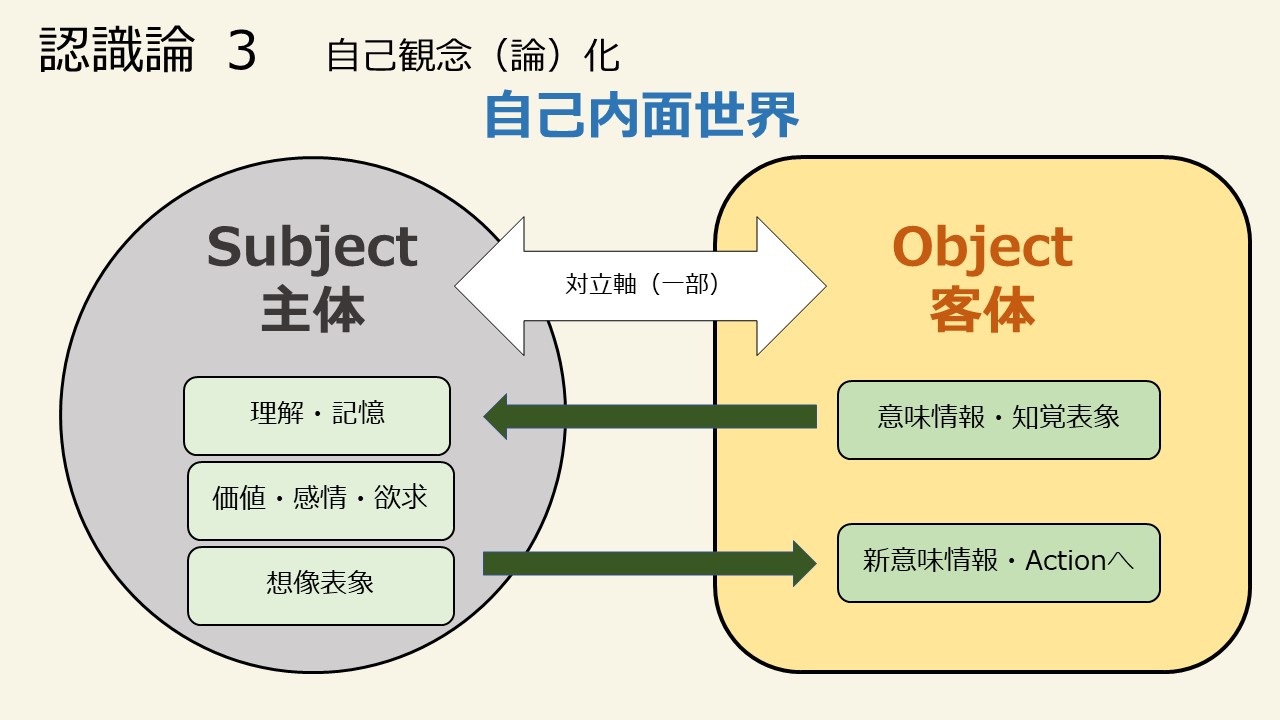

次の1図では、上記の存在論の「外部視点(神の視点)」原理を、そっくりそのまま「自分の内面(心のなか)」で起こっていることだとしました。自分の内面に世界はあるのだ、自分の心の中に世界のすべては存在しているのだというロジックです。この心の中に外部世界を映し出す(取り込む)ことを哲学用語で「表象」と言います。近代認識論とは、存在の問題を認識の問題に還元してしまおうとする決然たる立場のことです。(『岩波哲学思想事典』)

この表象化された中身をどう解釈すれば良いのかを考えるとき、上記1図は「対象化」されます。Object となる。その Object を観察する間接的(仮設)視座が必要になってくる。そうすると次の2図になります。

自己の内面では、表象化された世界を自分なりに解釈しようとする動きが起きます。近代認識論は自己内面への世界の観念化であり、カントは自身の論を「 transzendental idealismus (超越論的観念論)」と名づけました。とりわけ注意しておきたい点は、主体と客体が対立軸(対照軸)に置かれたことです。どのような内面の動きが展開されることになるのかを次の3図で表しました。

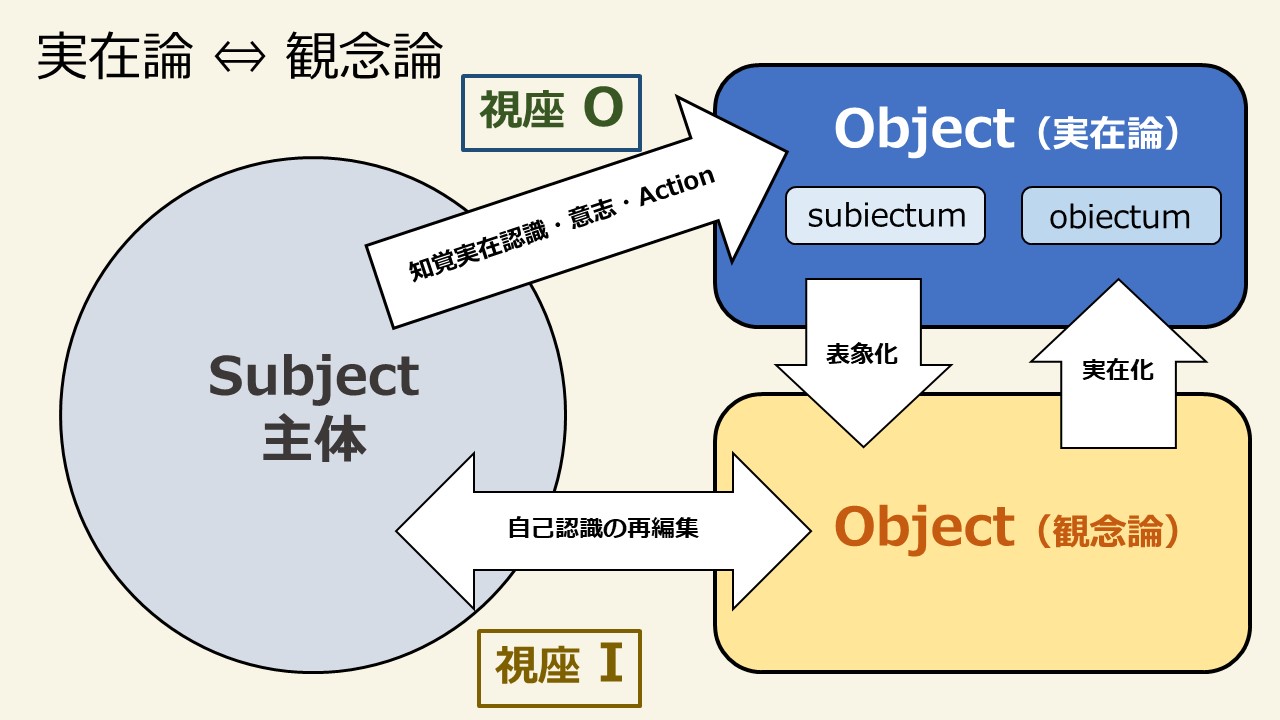

では、外部世界との関係はどうなったか。ここからは私の個人的なカント解釈を含め、個人的に構築したロジックを混合し、展開していきます。実際のところ、観念論のみを認識論とするのではなく、実在論も認識論の範疇に入ると考えるほうが自然です。実在認識論と観念認識論と言い換えることが可能だと思います。次のチャートでは紛らわしくないように、「実在論―観念論」を使います。

実在論と観念論は、視座をOと I に分けることによって共存できます。つまり、観念論ひとつの原理にこだわらずに、二つの視座、二つの原理を共存させることによって、それぞれの論の矛盾点を取り除くことができるのです。過去の哲学者はみな、一元原理主義にこだわり、矛盾点を強弁によって強引に論理づけてきました。ただし誠実なカントは、どうしても観念論に還元できないことを「Ding an sich (物自体)」として除外しました。

3図では、実在論と観念論とで、常に、「表象化」と「実在化」の活動が休みなく続いている。視座Oと視座 I の移動と混合が、無意識の中で無自覚に発生し活動している。夢の中でさえも。

このダイナミズムが私の試論における特徴の一つです。(次の記事で視座は3つとなり、現段階での最終視座数は4つになります)

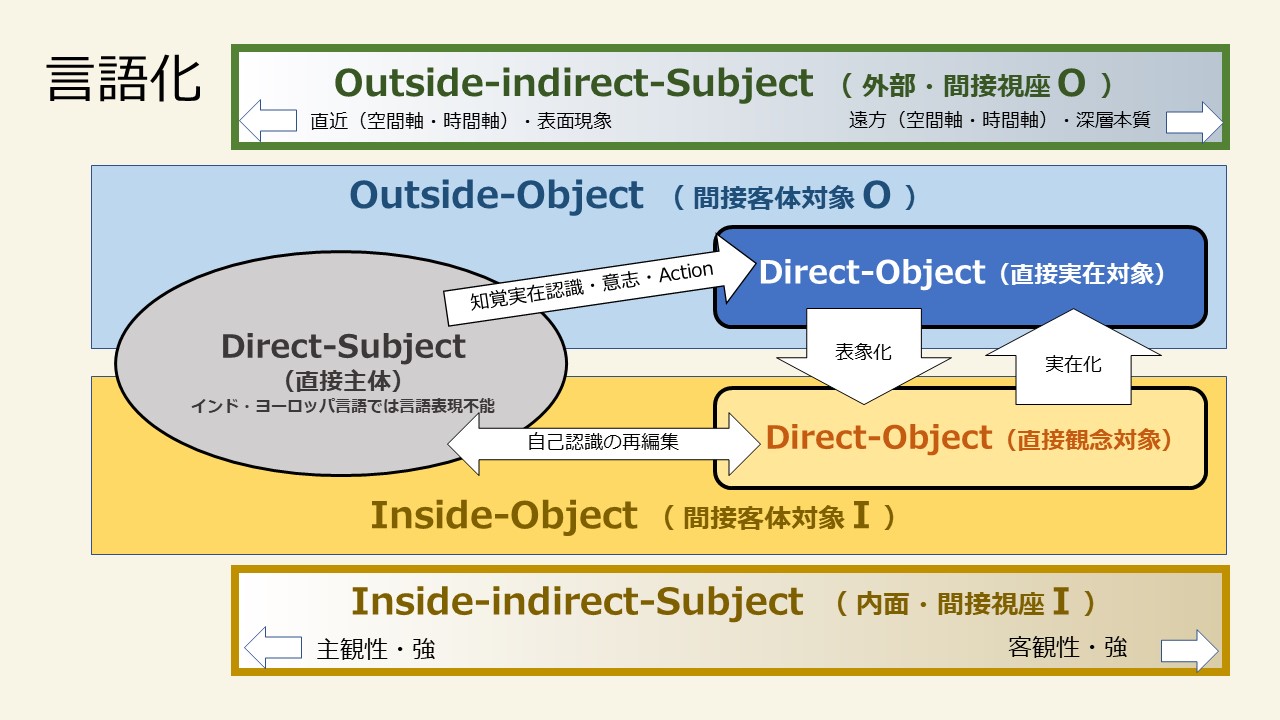

インド・ヨーロッパ言語で考察する場合、それを言語化する場合には、必ず、視座Aと視座Bを必要とします。金谷氏が述べていた「状況を上空の高みから見下ろす神の視点」を、私は、「 indirect-Subject(間接的主体)の視座」と表現することにしました。

上記の図が今日のまとめチャートです。

上下にある視座Oと視座 I から、「Direct-Subject」を一人称代名詞(英)I、(仏)Je、(独)Ich として高みから自分自身を指し示す「感覚」がインド・ヨーロッパ言語の主語であり、これらは全てラテン語「Ego」の変形です。ドイツ語の Ich は現代でも自我の語義と「私」の語義を同じ単語で併用しています。

つまり単なる一人称指示代名詞ではありません。日本語の「私は」は透明性が高いのですが(単なる指示的「私としては」または主題的「私について言えば」)、ヨーロッパ言語の一人称代名詞は「Ego」の要素をたぶんに含みます。デカルトはこれを「疑い、知解し、肯定し、否定し、欲し、欲せず、また想像もし、そして感覚するもの」と述べています。

上記チャートにおける、内面での主観性と客観性、外部でのパースペクティブ(遠近法)については、また改めて詳述します。ここでは主観と客観について少し触れておきます。

日本語の「主観」は subject を和製漢語として西周が造語したものですが(主体と主観の二つ)、既に日本の社会生活上では意味が変容しており、「自分が思うこと」「自分の認識や思考、解釈、意見」というふうに使われています。例えば「それは君の主観だ(君個人の考えだ)」という言葉には偏見的要素が多く含まれ、この使い方では全てにおいて通用してしまい、客観的な言説もすべて主観に含まれるということになってしまいます。これは、哲学上では誤りです。

西洋哲学の subject , object を「主観」「客観」の意味で使用する場合には、仮設した間接視座を活用して、「主体(subject)の立場(見地―stand-point)において観る」「客体(object)の立場(見地―stand-point)において観る」ということなのです。「考え」ではありません。間接的視点、神の視点に不慣れな日本人は、「地上の視点」として、主観(西洋哲学の subject )という概念を誤用しているケースが多いということです。西洋哲学での subject は自分ではない。subject は自分の中にあるのではない。ヨーロッパ言語と日本語における一人称代名詞の、性格・性質の違いの認識不足も関係していると思われます。

中身が相当濃いことを駆け足で乱暴に書いてきましたので、中間省略や言葉足らずのところが多々あるかと思います。理解不能や誤読は当然あり得ます。この点も西洋と日本の違いの一つで、西洋では相手に理解してもらってナンボなのでとことん説明するのですが、日本人の場合は相手のコンテクストに任せ(悪く言えば放り投げ)、誤解を生もうがそれはそれで仕方ないとする。「一を聞いて十を知る」(主体は聞き手)が日本で、「十の説明によって一を理解させる」(主体は話し手)が西洋です。正反対の価値観ですが、徐々に日本の西洋化が進んでいると思います。

それでも今回はけっこう頑張って、日本人の私にしては懇切丁寧に説明しているつもりなのですが、「身近な例」を入れるなどせずに抽象論だけで押し切っているところは相変わらずの反省点であります。

今日の最後のチャートに、これから別のロジックの構造が次々と加わりますので、もはや自分用にアウトプットしているだけの意義・価値かもしれませんが、頭脳明晰な読者の方がいらっしゃって、ぼんやりとでも試論の概観を理解していただければ嬉しい限りです。