男らしさ、女らしさは必要だと思いますか?

昨今、このような問いかけ自体がタブー化しています。特に女らしさについて男性が語るのは完全タブーですね。タブー化していない時代でも、男性が女らしさについて語ることはほとんどないと思いますし、私も例外ではなく、男性同士の酒席であっても人生を通して触れたことはありません。

確か1990年代後半だと思いますが、教育上でも男らしさ、女らしさは禁句になったことがあると記憶しています。

今日は確かなエビデンスをもとに、男らしさ、女らしさがタブーのままで良いのかについて、真正面から切り込みます。

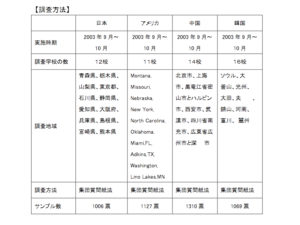

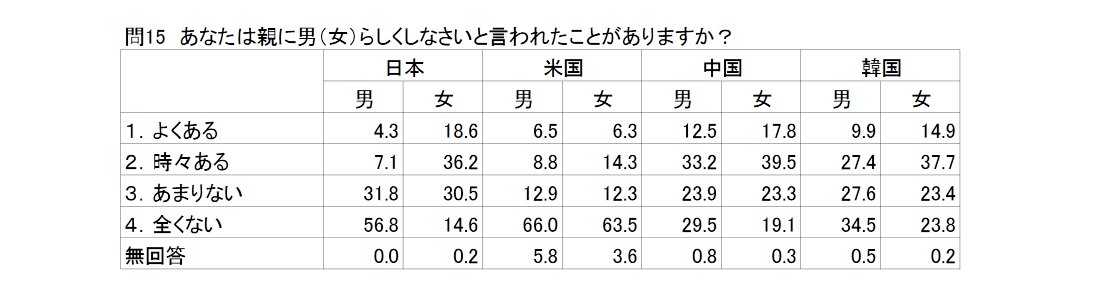

2004年に、(現名称)一般財団法人 日本教育振興財団 日本青少年研究所によって、日米中韓の高校生に対するアンケート調査が行われました。

右図のとおり、サンプル数1000以上の意識調査です。

興味深い他の解答もありますが、ここでは男らしさ女らしさの総合面だけをとりあげます。

当時は、「男らしさ、女らしさ」についてのジェンダーボーダー(境界)をできるだけ無くした教育をすべきであるという風潮がありました。もちろんその風潮は今も強くありますが、世界的な運動が始まった時代でもありました。

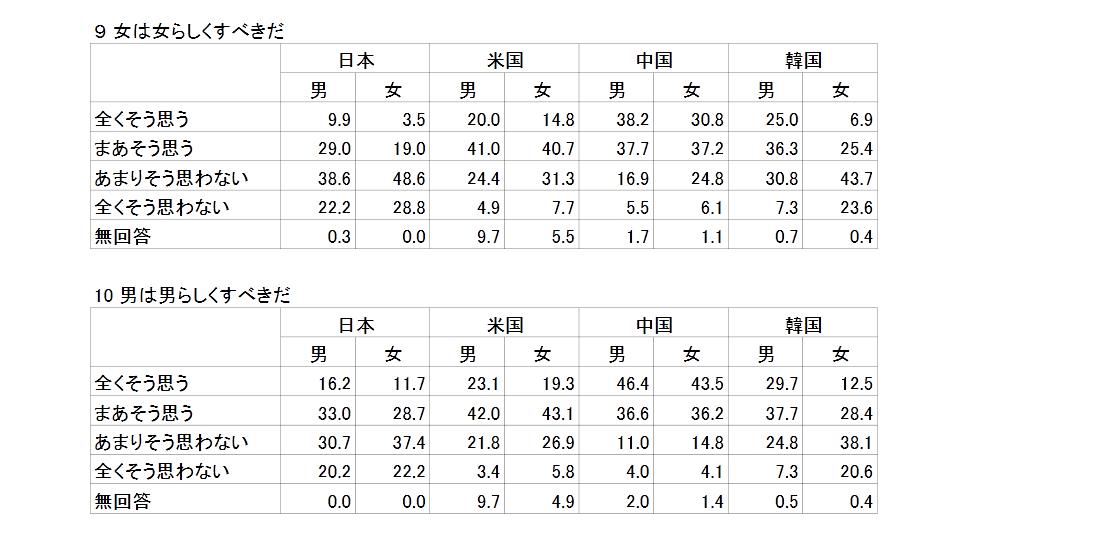

以下が、男らしさ女らしさについての意識調査結果です。

トータル平均を米国と比較してみると、男らしくすべき(全くそう思うとまあそう思うの合計平均)は、日本が43.4% 米国が63.5%、女らしくすべきは、日本が28.4% 米国が58.0%です。大きな差がありますね。

男女とも日本の高校生の、男らしさ女らしさに対する意識がボーダーレス化している特徴がみてとれます。

メディアリテラシーがなく同調圧力に弱い体質の日本人(親、学校、先生)の、マスメディアからの影響が、直接的に子どもの人間教育に反映してしまう結果かもしれません。この理由は次に述べます。

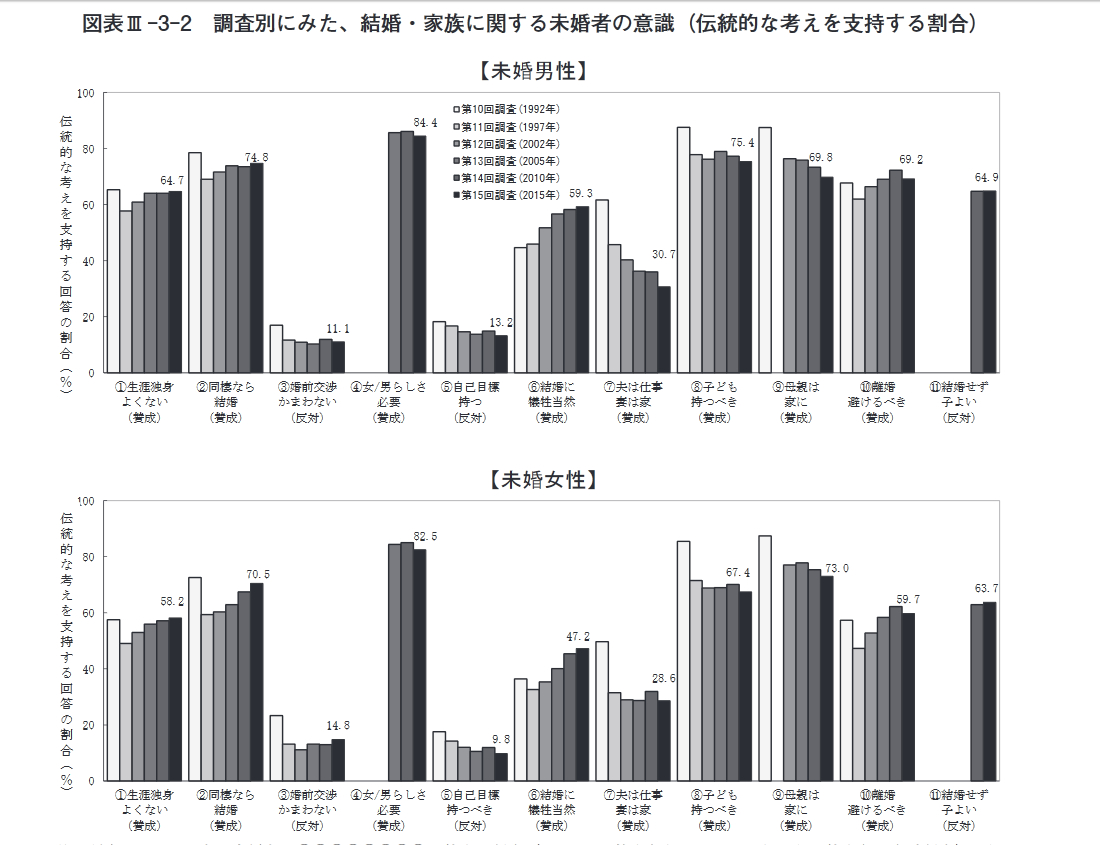

さて、2004年に高校生だった人も含め、成人に対する同様の意識調査が行われています。この調査は少子化対策の一環として、厚生労働省管轄の国立社会保障・人口問題研究所という公的機関が5年ごとに実施している大掛かりな調査です。

2015年には、18~34歳の男女未婚者の調査結果(サンプル合計5276)は以下になります。

第15回出生動向基本調査結果(の一部)

左から4つ目が、男らしさ女らしさは必要だと答えた割合です。

意外に思うかもしれませんが、男性未婚者で84.4%、女性未婚者で82.5%という非常に高いジェンダー意識がうかがえます。

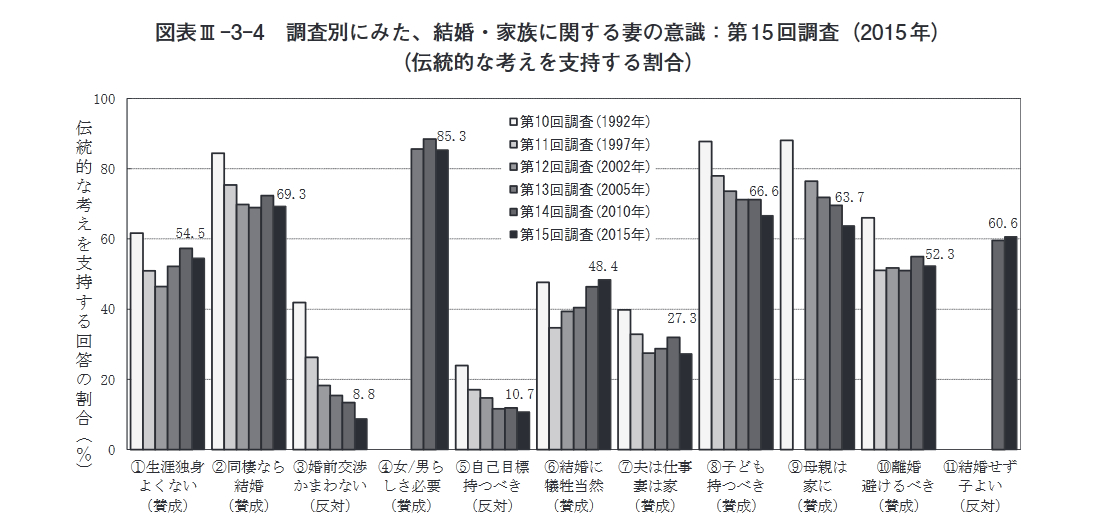

そして、結婚後の妻(初婚同士で50歳未満)の意識調査結果(サンプル数5335)が以下です。

なんと、未婚女性と比較して、85.3% に増加しています。

高校生の時には、男らしくが43.4%、女らしくが28.4% であったことを思うと驚くべき結果であり、いかに高校生までのジェンダー教育が的外れなのかが、これで明確にわかりました。

既婚者男性の意識調査結果がないのは残念ですが、おそらく更に高率になるのではないでしょうか。82%~85%の人たちが、男には男らしさが必要であり、女には女らしさが必要であると、内心ではそう思っているのです。

数字は冷徹に事実を示します。

ポリティカルコレクトネスを標榜し推進するマスメディアにとって、上記の結果は隠すべきことですので一切報道されません。ゆえにこの情報はなかなか一般人の目には触れません。

マスメディアの誘導によってリテラシーの無い人は簡単に洗脳され、ジェンダーフリーで男女の垣根など無いのが新しい時代感覚であり、日本国民の多くの人がそう考えていると思い込んでしまう。

内心では、男らしく女らしくが必要だと思っている人にとっては、マスメディアのこうした活動によって、「男らしさ女らしさが必要だと思う私は時代遅れなのか」「男らしさ女らしさについては言わない方が無難だな」と、表面上のタテマエではジェンダーフリーに賛成する発言をしてしまう。

よって、男は男らしくあれ、女は女らしくあれ、という本音は圧殺されています。

これだけの高率でジェンダー意識があるということは、少子化および晩婚化の原因には、自分が惚れこむような、「男らしい魅力に溢れた男に出会える機会がない」「女らしい魅力に溢れた女に出会える機会がない」ということがありそうですが、一度調査してみてほしいところですね。

18歳~34歳の未婚者の皆さんは、男らしくありたい、女らしくありたいと内心では思いつつも、どうしたら男らしくなれるのか、どうしたら女らしくなれるのかが解らない。あの人のように男らしく(女らしく)なりたいと思うようなロールモデルが身近にいないというのが近年の実情ではないでしょうか。

ちなみに、高校生調査では以下の解答もあります。

日本の女子高生はさすがに、たぶんお母さんからでしょう、「女らしくしなさい」と言われるようですが、男子高生はわずか11.4%で(米国も15.3%で高くはないですが)、男らしい父親が男の子に男らしさを教えることができていないのです。(ちなみに私も息子に対してそうでした) 母親では、「女性からみた男らしさ」を教えるのがせいぜいで、それは男性からみた男らしさとは異なりますし、男性同士の場では通用しない。

よく勘違いされることがありますが、男っぽいと男らしいは違います。

男の子の状況は深刻で、男らしくなりたいのにどうしたらいいかわからない、教えてもらおうにもジェンダーフリーの世の中でそれを口に出すのは憚られる、となるのは当然の流れであります。

「男らしさ」は国の文化によって内容が若干異なります。「女らしさ」はもっとそうでしょう。

古来より承継されてきた武士道精神や「粋(いき)」の文化、「日本男児」という文化があるのだから、他の国々の男らしさを真似るよりも、堂々と日本流の男らしさを学んで実践していけば良いのです。40代以降の男らしいことが良いと思っている成人男性は、遠慮することなく、男らしさとはこうだということを10代~30代の男子に教えてゆけばいい。彼らはそれを待ち望んでいるのです。

よく言われることですが、男に惚れられる男らしい男こそ最高の男なのです。そんな男に当たった女性は幸運ですね。

かくいう私もこれからは以前にもまして、男は男らしい男になれと主張してゆくことにします。

他方、女らしさのやまとなでしこについては、私は絶対に語りません。

男の口からそれが出るのは野暮ってもんでございます(苦笑)