今回が本シリーズのラストの記事となります。

新しいリベラリズムを構想する。

個人主義と共同体主義の公正、自由と正義、自由主義の他律化など、相反する価値が混在しているリベラリズムは下手をすれば社会混迷の原因になりかねない。克服すべき点は多いがもっとも現実的な「寛容のパラドックス」を題材に、新しいリベラリズム構想を練っていくことにする。

■ 現代における寛容・多様性を認めよ運動

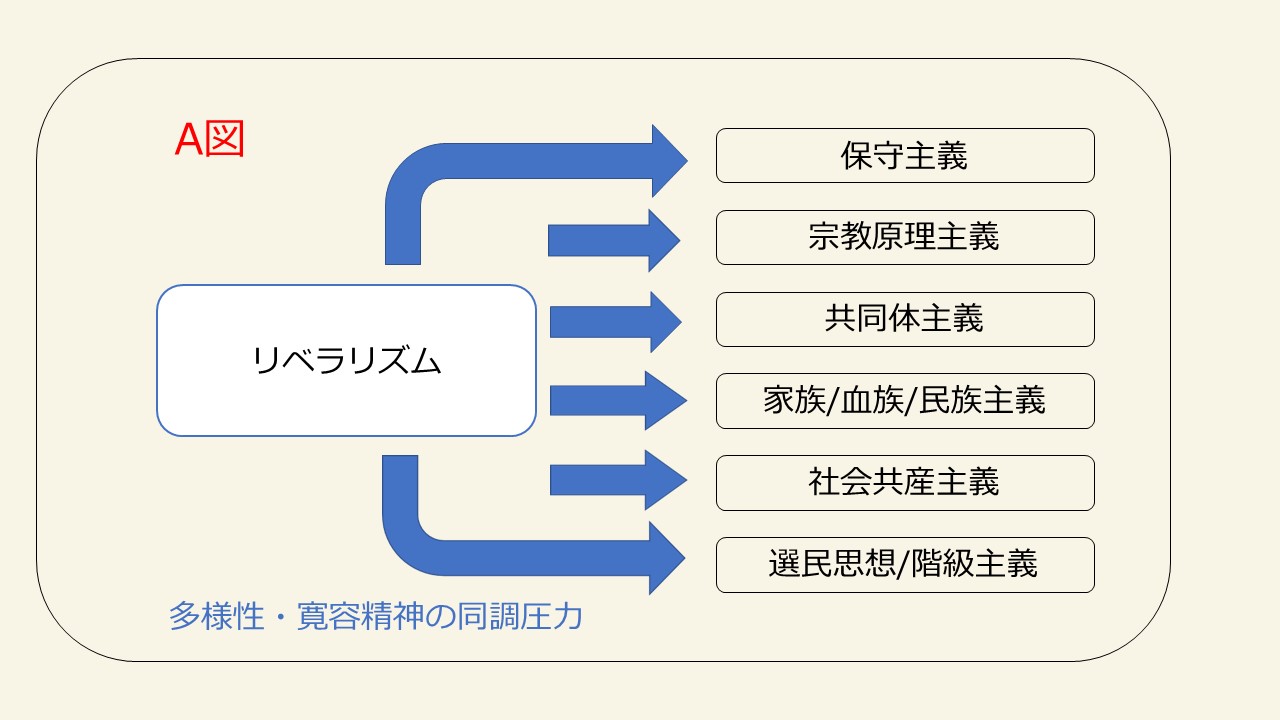

右側に挙げた各主義はリベラリズムの寛容と衝突する場面をよく見かける代表的な主義で、衝突の場合もあれば融和する場合もあり、上記に挙げた以外の主義も当然ある。このA図ではあくまで対立する主義に対して、リベラリズムが「あなたたちは多様性を認めるべきだ」と主張することを示したもの。

しかし、右側の主義から「多様性を尊重するのならば我々の主義主張も多様性のひとつとして認めるべきだ」とリベラリズムは反論される。

A図の先鋭化した運動で、リベラルからの非多様性主義への言葉狩りなどの攻撃、社会の側から同調圧力をかけようとするメディアの喧伝もあり、息のつまる閉塞した社会になってしまっている現状がある。表現の自由は大幅に制限されており病的とも言えるレベル。多様性の押し付けが不寛容化しているのだ。

次に、アメリカの最高裁判例にもあるが、多様な主義を寛容の精神で許容した場合にどうなるか。

■ 多様な主義を内包するリベラリズム

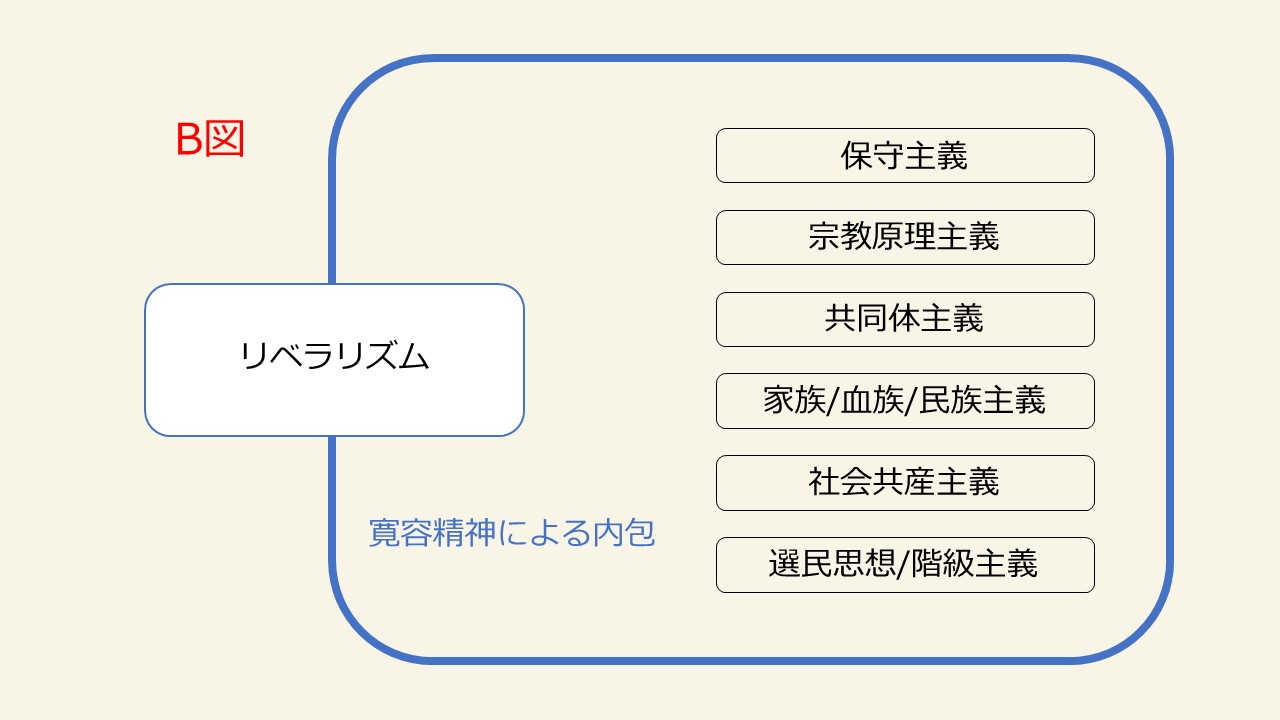

リベラリズムが多様な主義を内包しようとする。それはそれぞれの主義を一方的に認めることであって、排他的な主義、多様性を認めない主義をも認めることとなる。

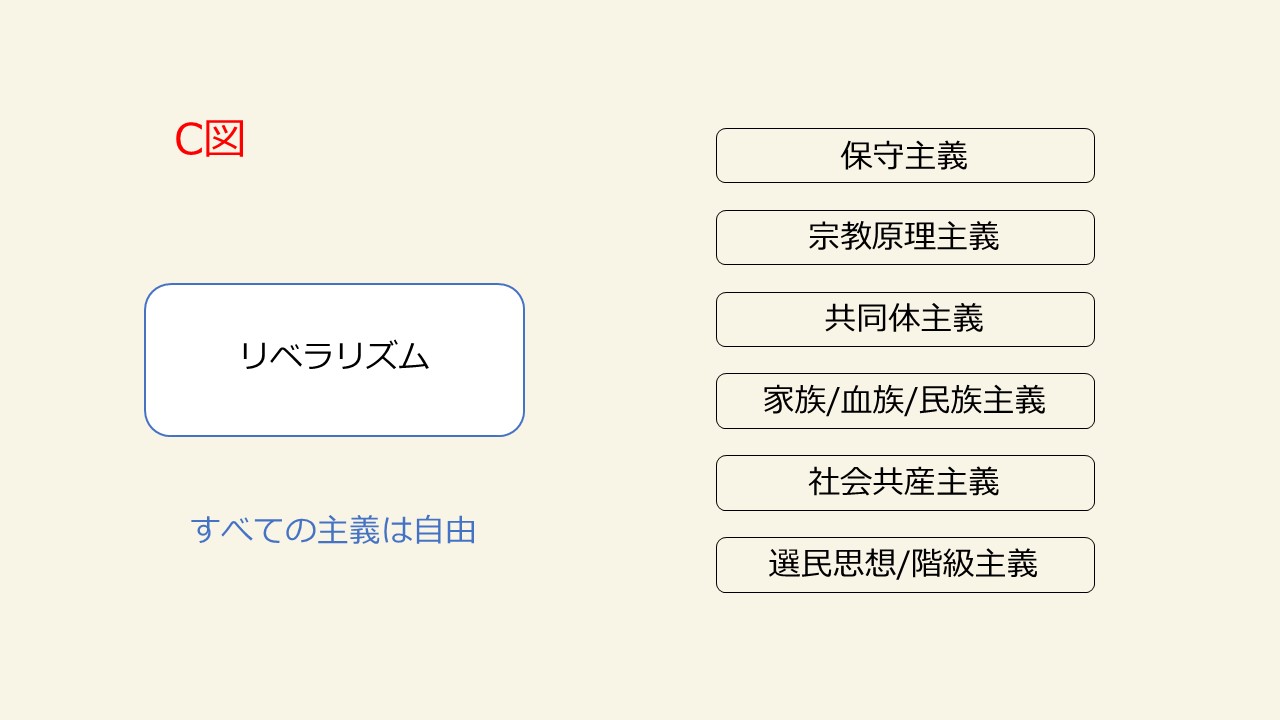

B図の内包は次のC図と同義となる。

つまるところバラバラの主義が乱立してしまうだけで、アメリカではリベラルと保守主義の対立の溝が深まった。A図とC図の双子のリベラリズムがアメリカンリベラルのジレンマの正体だ。

リベラリズムはそのままでは寛容のパラドックスを克服できない。井上達夫氏は自著の中で「反転可能性テスト」という方法を用い、「相手の立場に立って自分が許容できないことは正義ではない」という論法で多様性受容のための克服を企図しているが、少々強引に正当性を図るための理屈論だというのが今のところの私的感想です。根本的な寛容パラドックスの解決にはならないと思う。

■ メタリベラリズム新構想

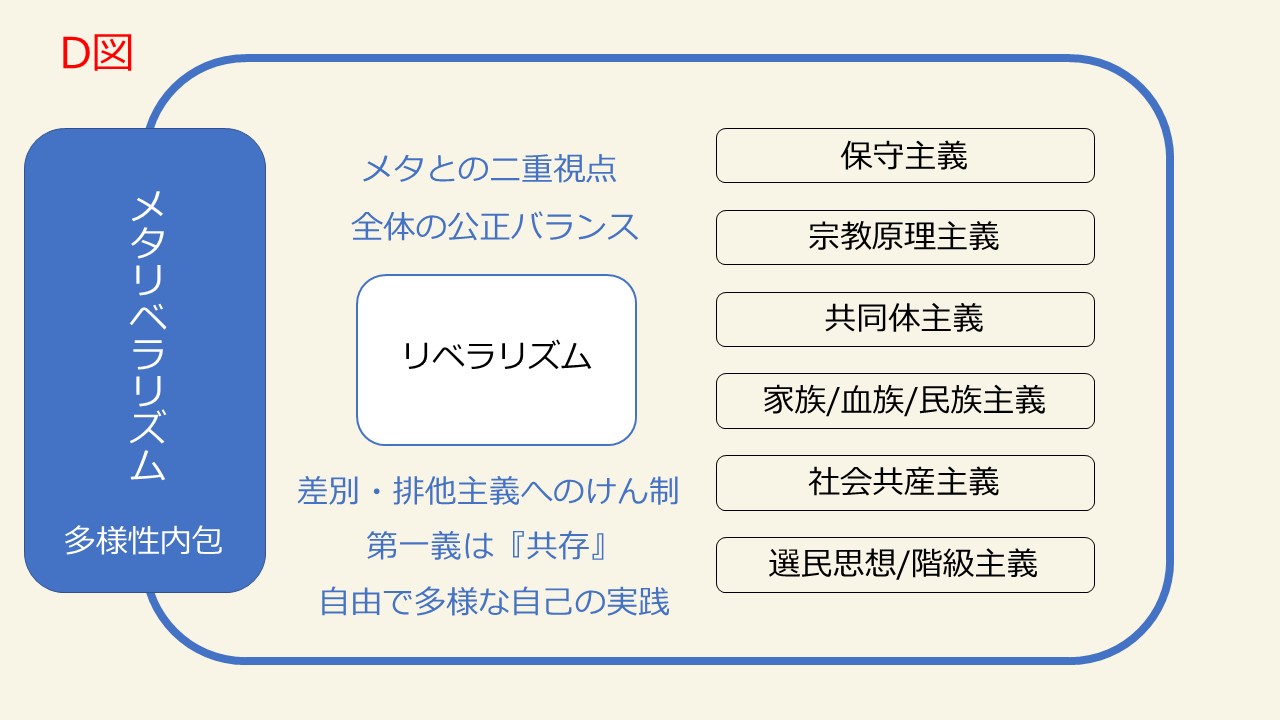

私は次のD図の、メタリベラリズムとリベラリズムのダブルビュー(二重視点)による立体的なリベラリズムを新しい構想として提唱したい。

メタリベラリズムは全体の高次の視点からリベラリズムをも内包する。

メタリベラリズムだけではメタにならずB図になる。リアリティは内側のリベラリズムにある。二重性が重要なポイントだ。

内側のリベラリズムは常にメタリベラリズムの視点に沿って、メタの全体性において「どの程度まで寛容を主張したらよいのか」のさじ加減を整えるのである。多様主義の全体性にとって最も重要な点は、保守主義や民族主義、社会共産主義、独裁専制主義にいたるまで、『共存』を第一義とし、よほどのことがない限り潰してはならないということ。メタの寛容精神である。メタの視点をもったリベラリズムは社会に向けて、或いは社会の側から寛容を押しつける主張はしない。排他主義についてはけん制しつつ、みずからは多様性を実践し、みずからが排他主義者を排除する排他主義者にならないこと。

「怪物と闘う者はみずから怪物にならないように注意するがいい。君が深淵をのぞきこむならば深淵もまた君をのぞきこむ。」(ニーチェ『善悪の彼岸』146番)

このメタ認知と現実主張の二重性、二面性は、社会における個人においても、行っている人は無自覚のうちに行っているはずだ。

メタの視点で全体観をもって、左の主張が強すぎれば右の側に沿った主張をし、右の主張が強すぎれば左の側に沿った主張をする。極端に左右に偏った主張をする場合すらある。

「衡平(こうへい)」を感覚的にとらえ、常に一方が極端に勝ったり負けたりすることを防ぎ、両者の溝を深めてしまわないようにし、全体がどこへ向かえばよいのか、全体がどうあったほうがよいのかに常に気をくばる。もちろんその全体性に明確な正しい道、正解や正義は無いが、メタの「正しさ」を考えようとすることと全く考えないのとでは格段の差がある。

一個人の内面価値を考えても、リベラリズム、保守主義、ナショナリズム、グローバリゼーション、家族主義のほか複数の価値観が混在しており、時と場面、相手、自己心理によって使い分けているほうが自然であるし健全だろう。無理をして一元の主義やイデオロギー・宗教観に自分を染め、原理主義的主張をするのはあまりに単純で、人間知性の劣化へばく進しているように感じられてならない。

D図の右側に「他律」を入れてもいい。

「他律で生きたい」、もっと言えば「依存で生きたい」という人を否定すべきではないと思う(正直に告白しますが私は他律をずっと批判していました。考えが変わりました)。自律したいという内発があってはじめて自律が成立するのであって、自律を押しつけたり誘導したりすれば相手側にとっての他律にほかならない。

すべてにおいて自律できるはずもなく、国家や法や社会の秩序、その時代の道徳やモラル、そうした他律に従うことで自律や自由が生きるというのは疑いようのない事実である。そのことを深く理解したうえでリベラリズムは堂々と自律を主張すべきだ。

メタリベラリズム構想は、マルチカルチュラリズム(多元文化主義・B図とC図)を二重化した世界観ですが、更に、三重化も可能ではないかとぼんやり考えています。

以上で、今回のリベラリズム考シリーズは終了です。