西洋哲学における subject の変遷にかんしては、今回のフッサールをもってラストとします。このフッサールの第三視座こそが日本の 「subject喪失観」 と重なるものであり、subject の「後ろに控える」、コアな(中核となる)「personality(人格・個性)」および「Ego(自我)」への入り口と言えるのではないかと思います。

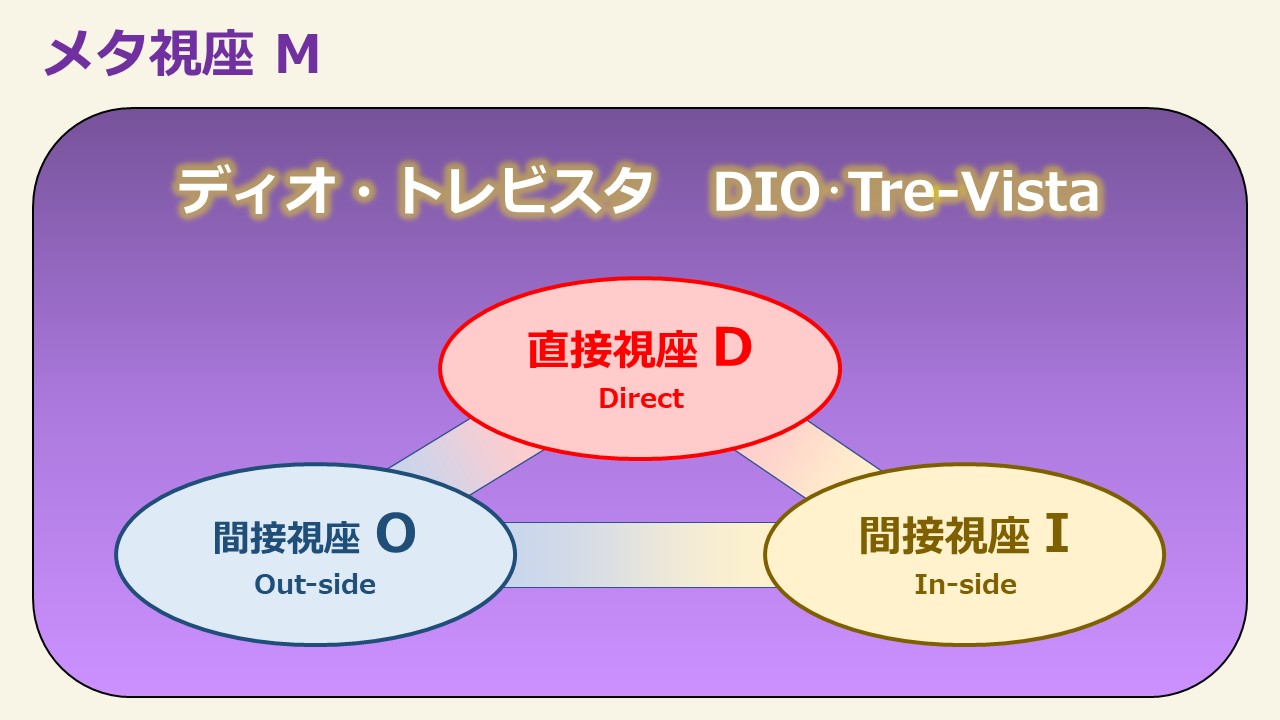

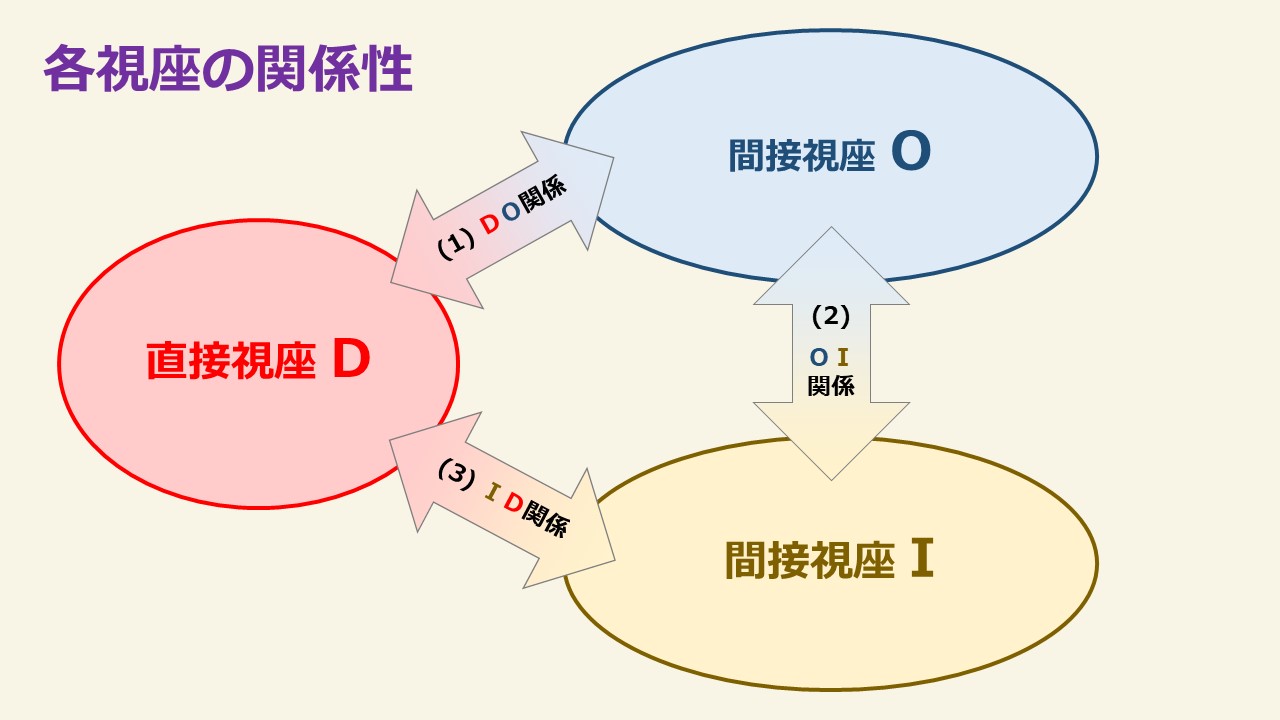

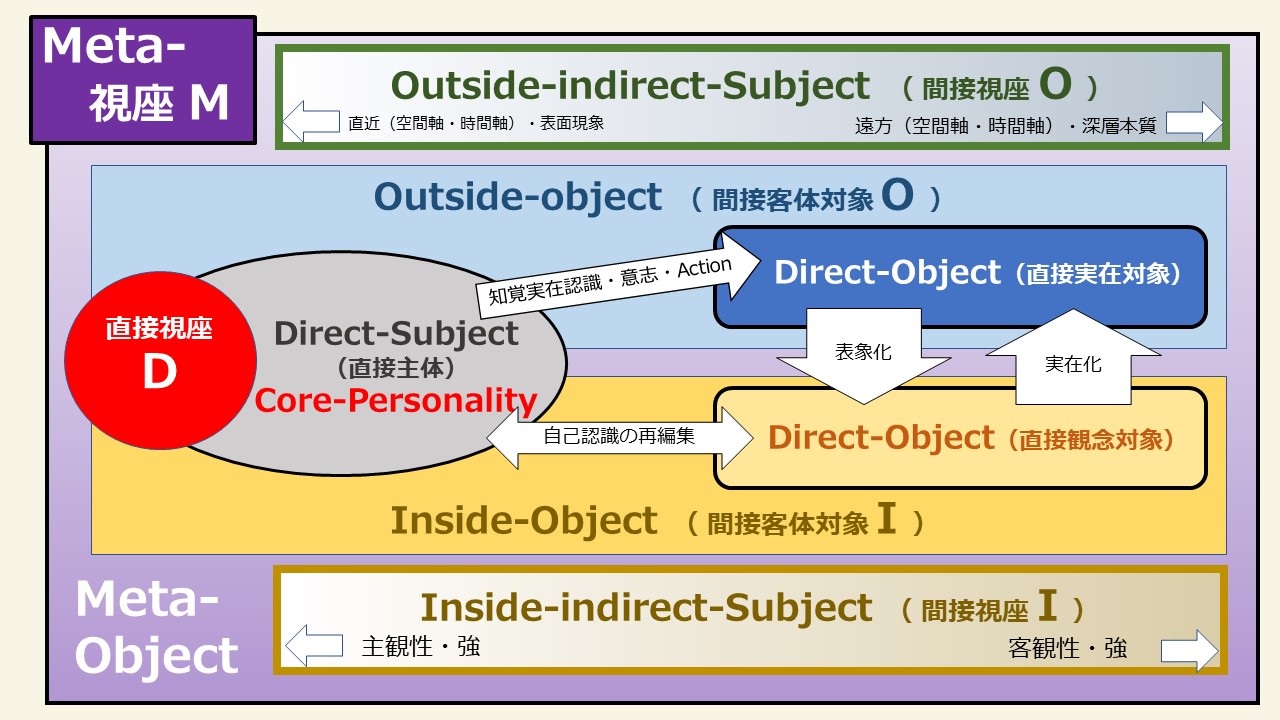

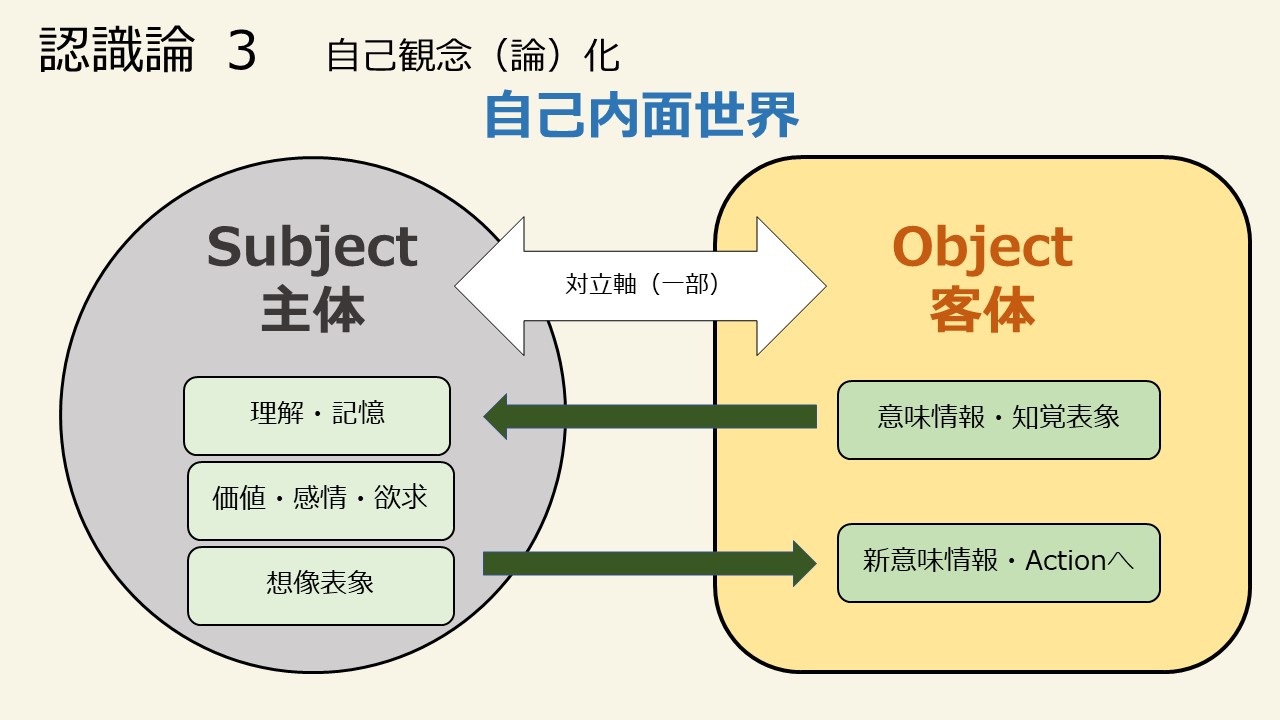

前の記事 の最終チャートは以下でした。

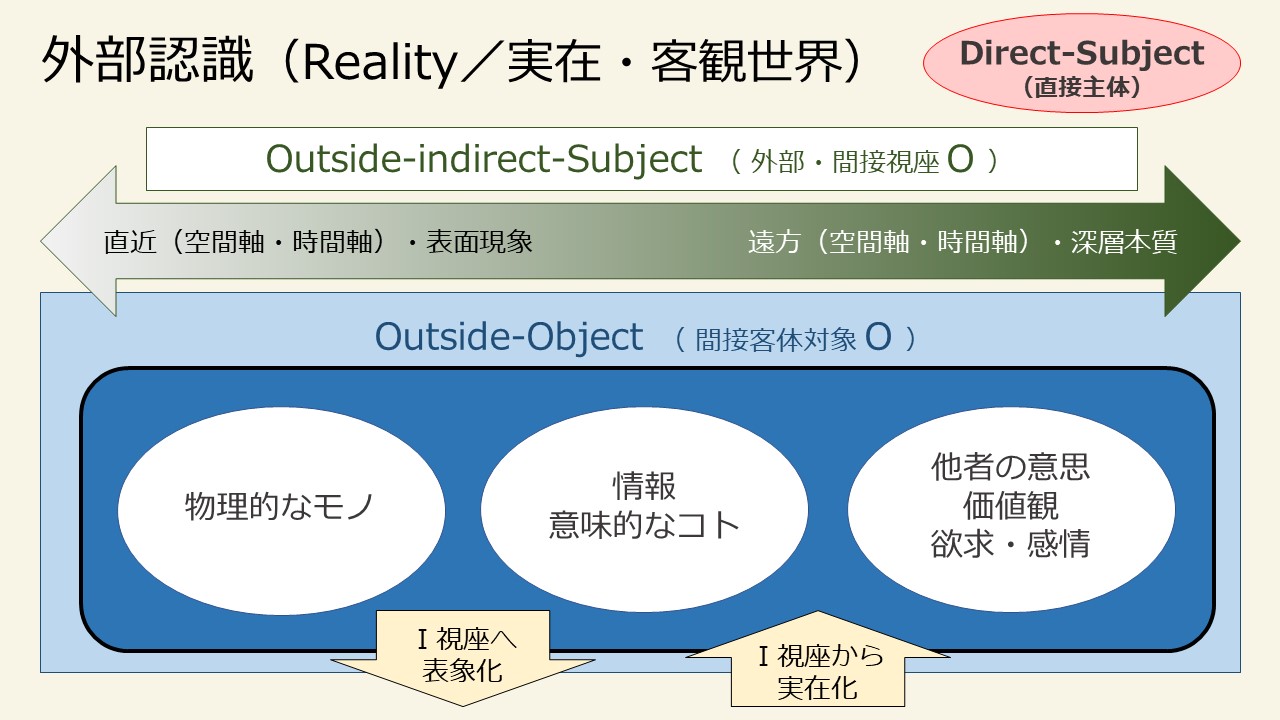

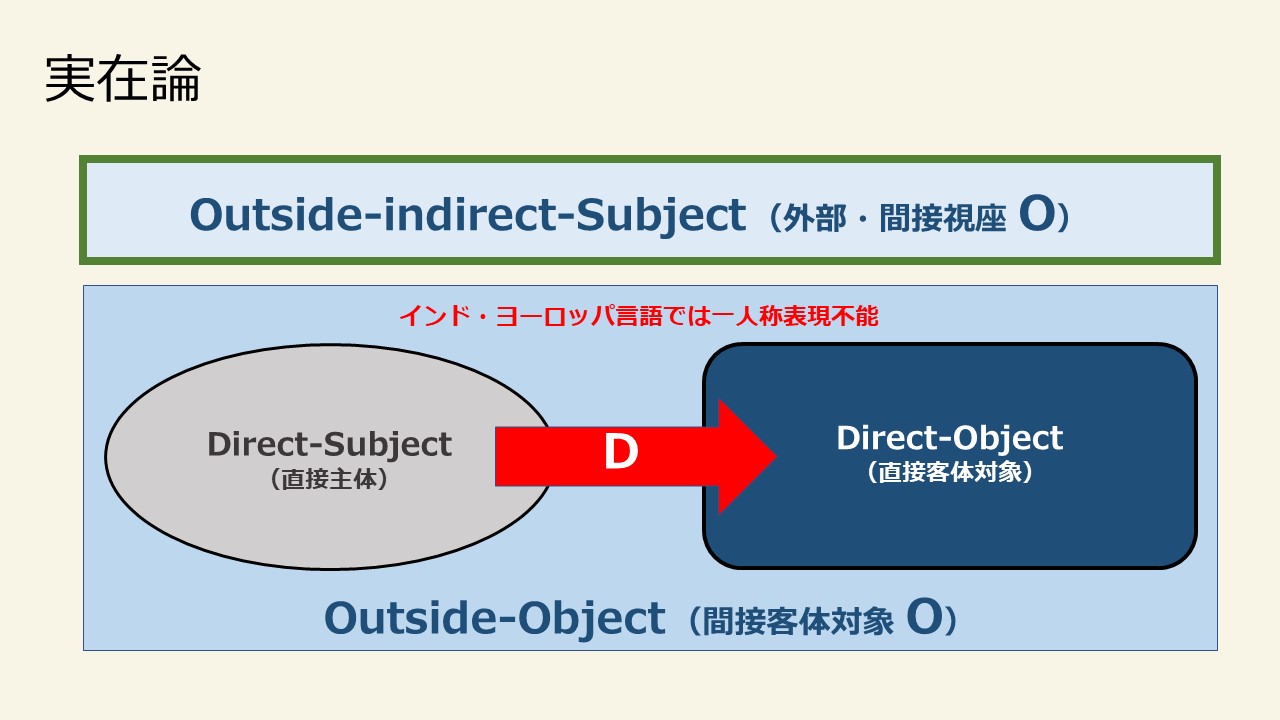

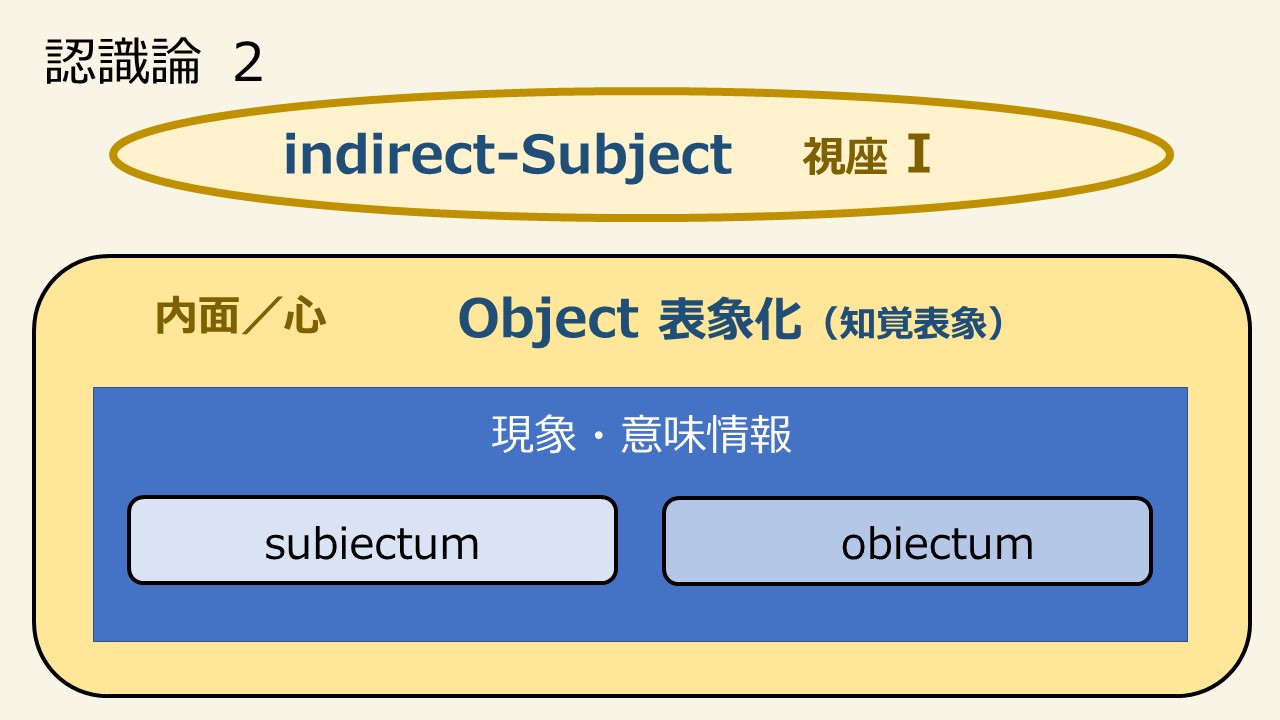

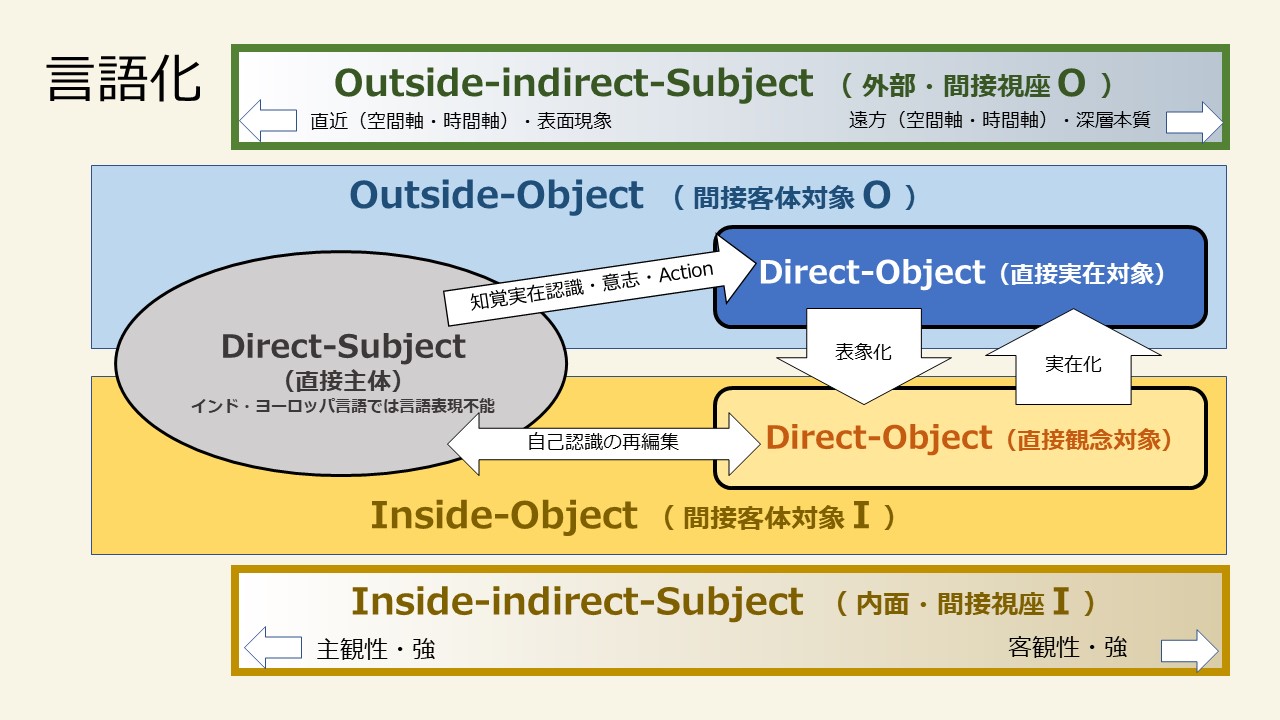

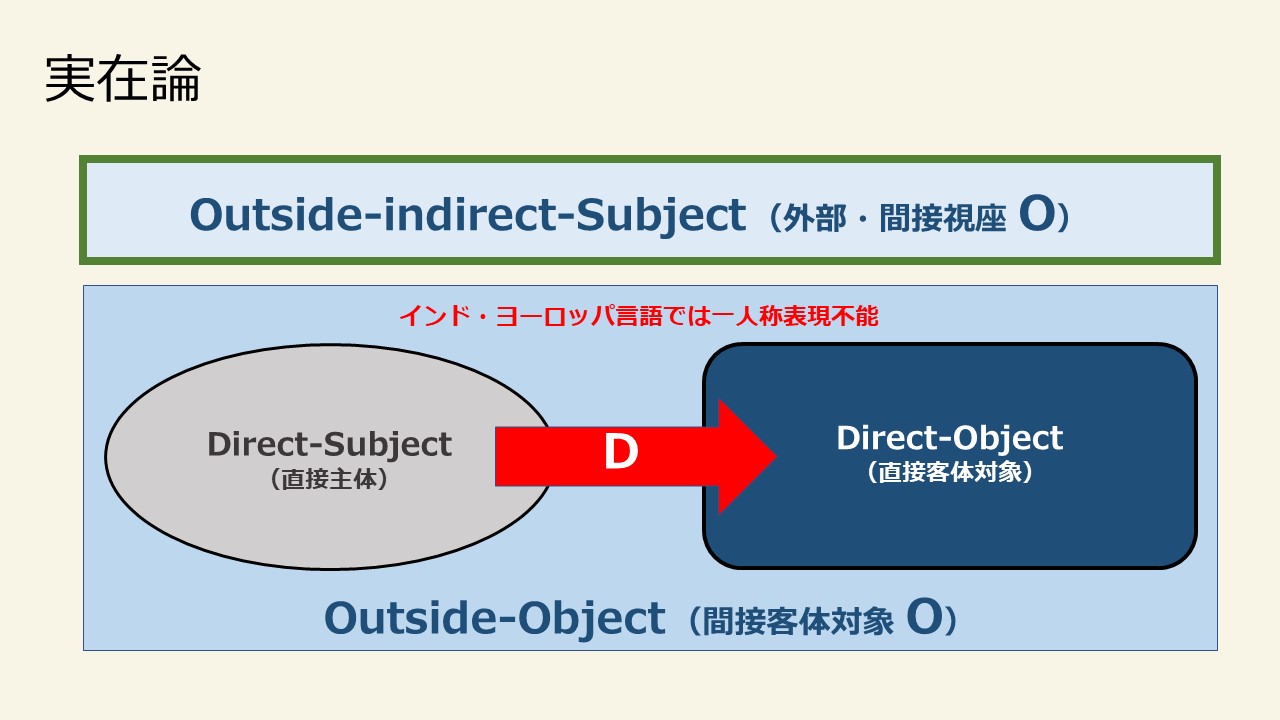

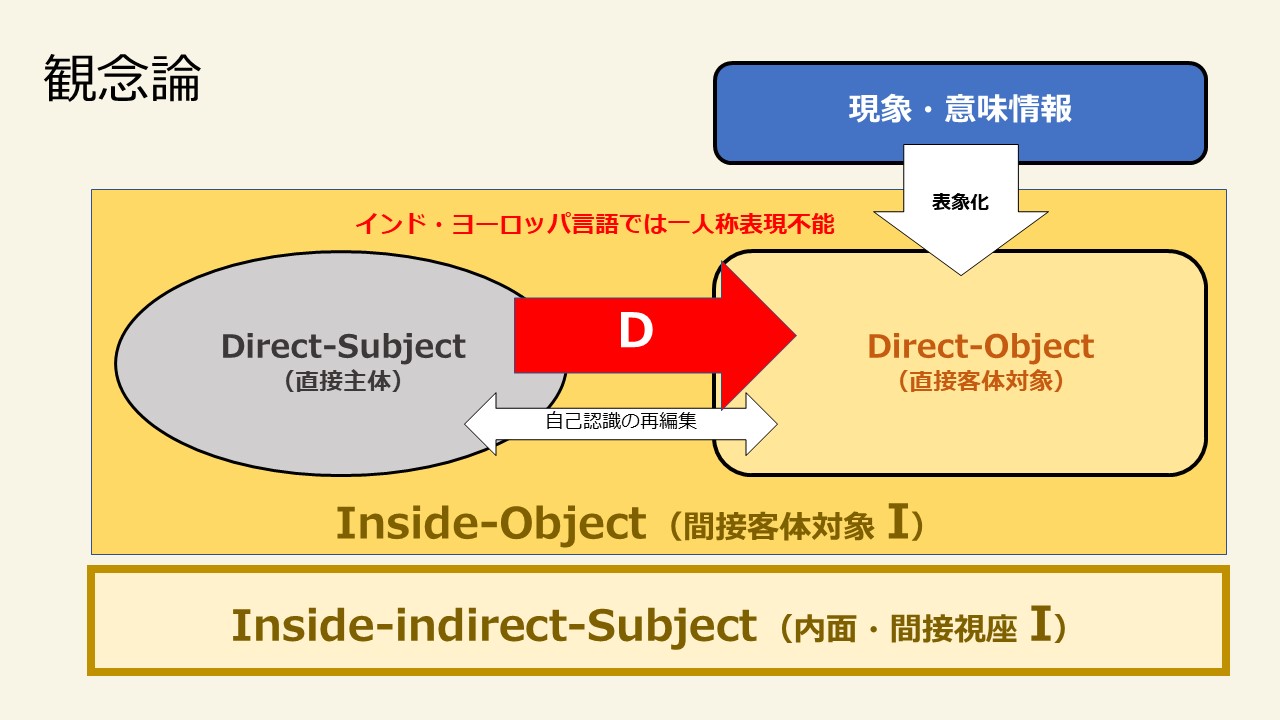

上記図にある Direct-Subject から、直接、 Direct-Object (直接実在対象)を認識し、「一切の内面思考によらずに」判断し表現する、この視座をフッサールは発見しました。私を含めおそらく日本人であれば、(西洋的教育によって少し薄められたとはいえ)普通に所有している視座だと思いますがいかがでしょうか。

なぜ西洋ではほとんどの人が気づかないのか、この視座を普通にもてないのかの理由については、以下の3点が大きいと考えます。

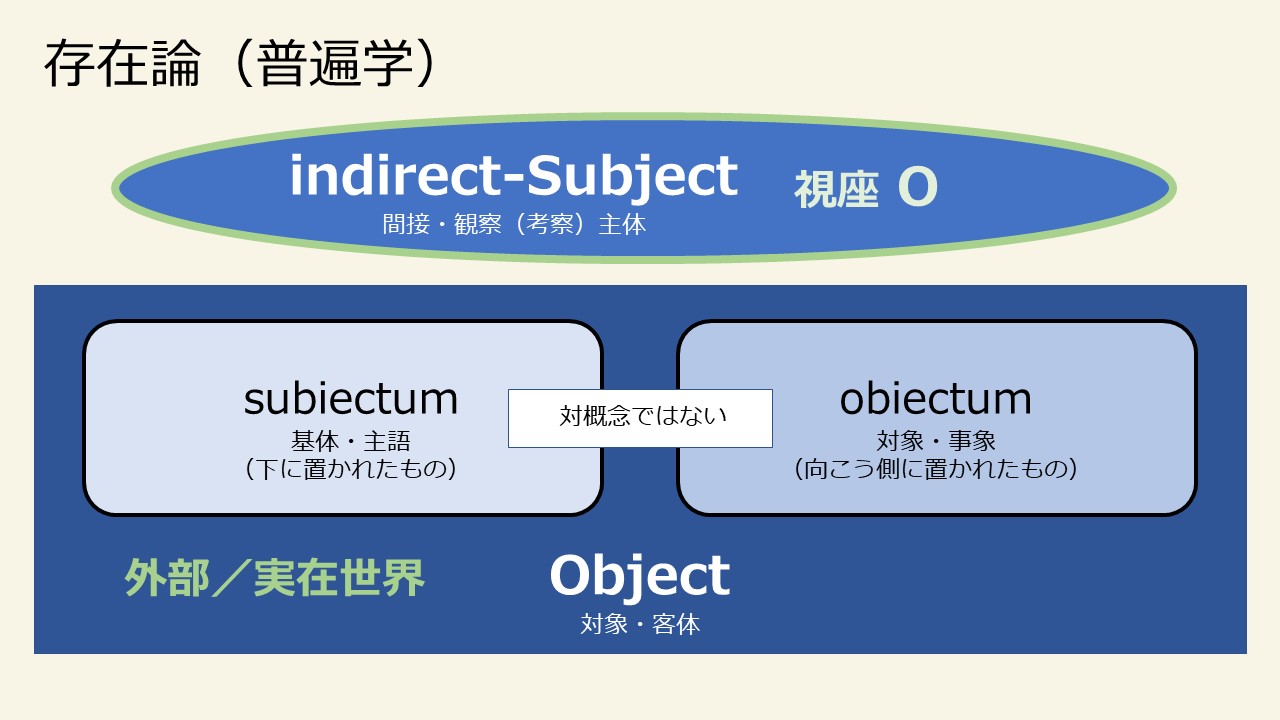

1.古代ギリシア哲学の hypokeimenon からラテン語の subiectum→subject へ、間接視座Oにより存在ロジックを成立させてきた伝統。

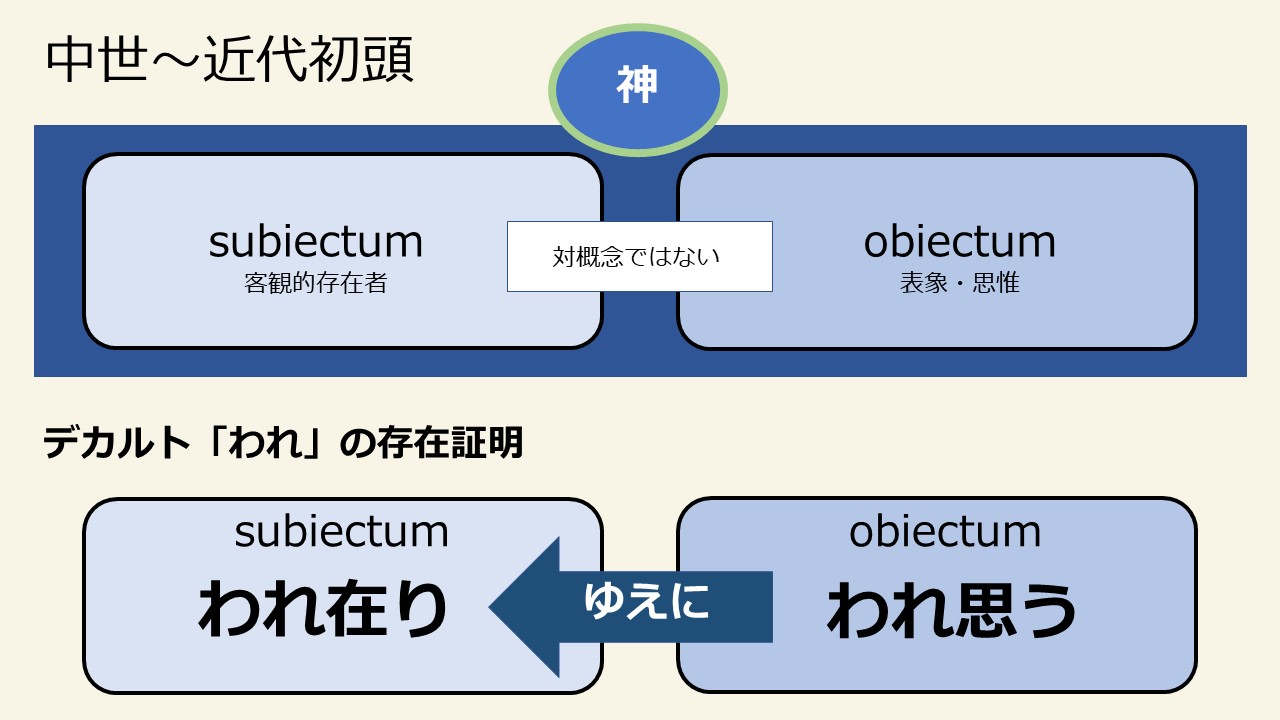

2.一神教の「神の視点」と subiectum との関係がぴたりと符合してしまったこと。

3.インド・ヨーロッパ言語の構文上の問題。多くの場合、一人称代名詞を主語として用いる構文形式となり、文法が思考に影響を与え続けていること。

思惟するうえでの、それに先立つ「認識の先入見」があるのです。

ニーチェは次のように看破していました。

インド・ギリシア、ドイツのすべての哲学のもつ驚くべき家族的類似性は、きわめて簡単に説明される。言語の類縁性の存在するところ、まさにそこでは、文法がもつ共通の哲学のおかげで――それは、同じような文法的諸機能の無意識の支配と指導のおかげで、という意味だが――、あらかじめ一切が哲学的諸体系のある同種類の発展と順番のために用意されているというのは、まったく避けがたいことであり、同様に、世界解釈のある別の可能性への道がふさがれているように見えることも、また避けがたい。ウラル・アルタイ言語圏(そこでは主語概念がいちじるしく未発達である)の哲学者たちがインド・ゲルマン族や回教徒たちとは異なった風に「世界を」眺め、異なった道を歩きつつあるというのは、大いにありうることであろう・・・ある文法的機能のもつ魔力とはつまるところ、“生理学的”価値判断と種族の条件のもつ魔力なのだ。

(白水社版 ニーチェ全集 ニーチェ著『善悪の彼岸』第一章「哲学者の先入見について」20番)

上記に対する反論もご紹介しておきます。

ニーチェのこの言い方も超越論的批判である。彼にとっては、「ウラル・アルタイ語」は、インド=ヨーロッパ語で自明とされる「哲学」が何によっているかを超越論的に吟味(批判)するために必要な「外部の視座」である。(略)ニーチェは、「西洋」を、当時も今も「東洋」(オリエント)と目されるインドやアラビアに対置するような思考の圏外に出ようとしている。彼は、そこにどのような「哲学」が実際にあるかを知らないし、知りたいと思っていない。重要なのは、彼が、自分が属している世界に対して外部的に実存していることである。

(略)

たとえば、日本語は「ウラル=アルタイ語」の一つである。すると、そこに西洋とは違った独自の哲学があるといえるだろうか。その前にいっておくべきなのは、ニーチェがウラル=アルタイ語を「主語のはなはだしく発展していない言語」と言ったのは不正確だということである。膠着語では、主語がないのでなく、省略されているのでもない。たんに、西洋語でいう「主語」がないだけなのだ。

(柄谷行人著『非デカルト的コギト』(筑摩書房『ヒューモアとしての唯物論』所収)

ニーチェと柄谷氏の論述にはズレが見てとれます。

ニーチェの主張は、「言語の違いによって“世界の”眺めかたが異なるということがあっても当然だろう。それほど言語の威力は大きく、文法のありかたは思考に影響する」との主旨であって、(ニーチェの知らない)ウラル=アルタイ語をステレオタイプで「異なるに決まっている」と言ったわけではない。

加えて、「(ウラル=アルタイ語を)知りたいと思っていない」という断言はいくらなんでもまずいでしょう。なぜ柄谷氏が生まれる40年も前に死去したニーチェが「知りたいと思っていない」ことが解るのか。

柄谷氏のこの論文では subject に触れる箇所もあり、また別の論文『文字論』(文藝春秋『〈戦前〉の思考』所収)においてもこの件について述べており、読みどころはあります。しかし、紙面の都合上かもしれませんが全体を通じて論拠と論理展開が貧しく感じるため、今回はこれ以上立ち入りません。

では、具体的に Direct-Subject から直接的に世界を眺める視座とは何か。

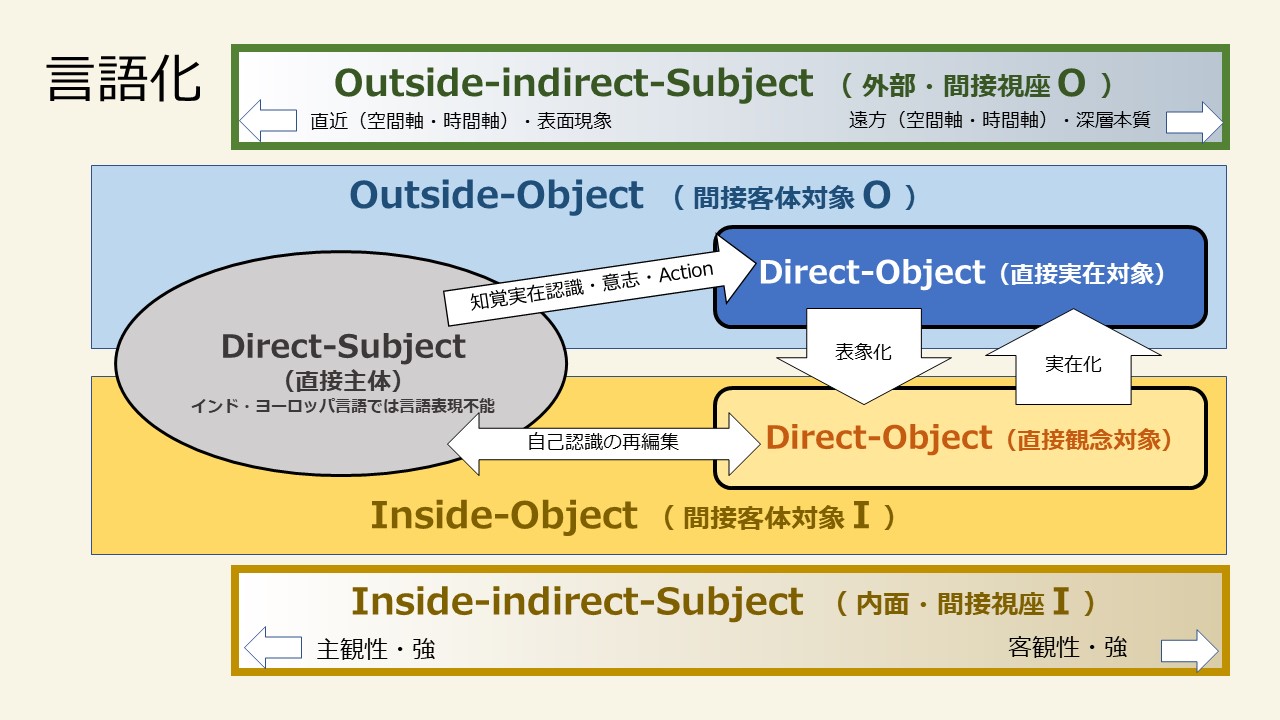

Direct-Subjectへ置く主語(I,Je,Ich,Ego等)を排除します。言語化だけでなくアウトプット以前の思考のなかから排除します。Subject を喪失します。

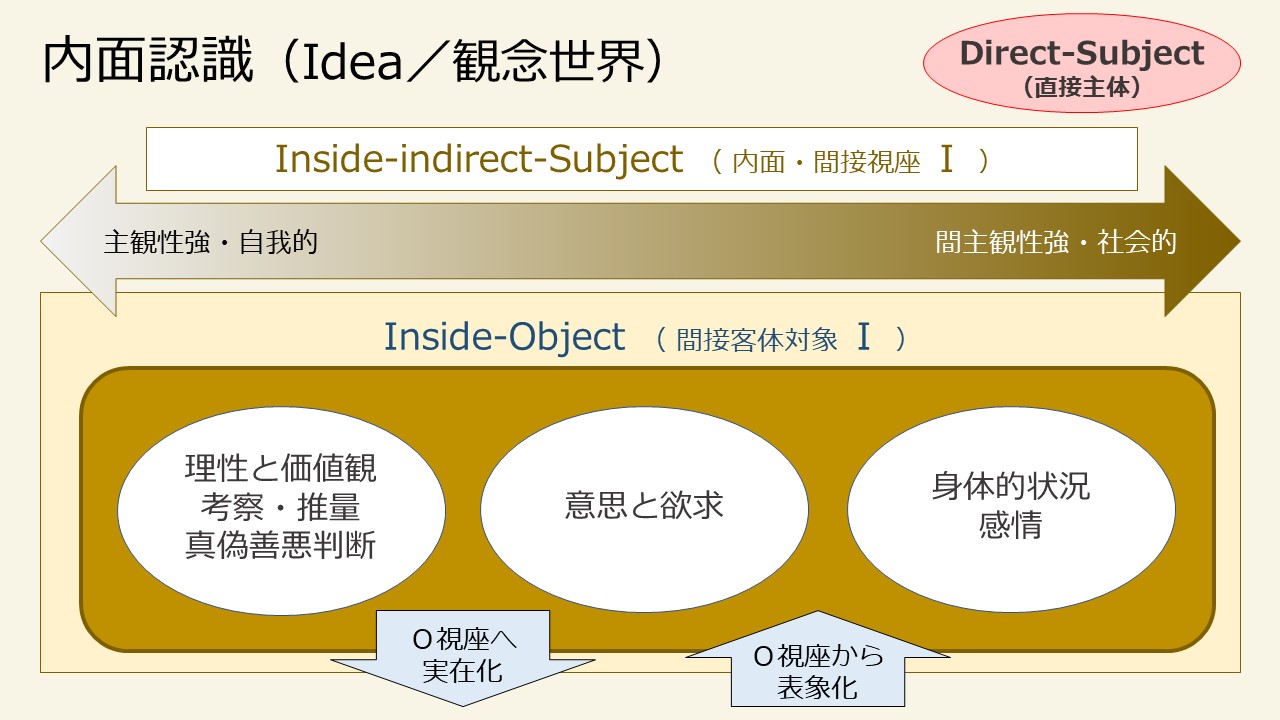

Objectだけの世界となりました。意識は全てObjectだけでSubjectは在りません。D視座を支えるのは無意識のコア・パーソナリティによってのみです。

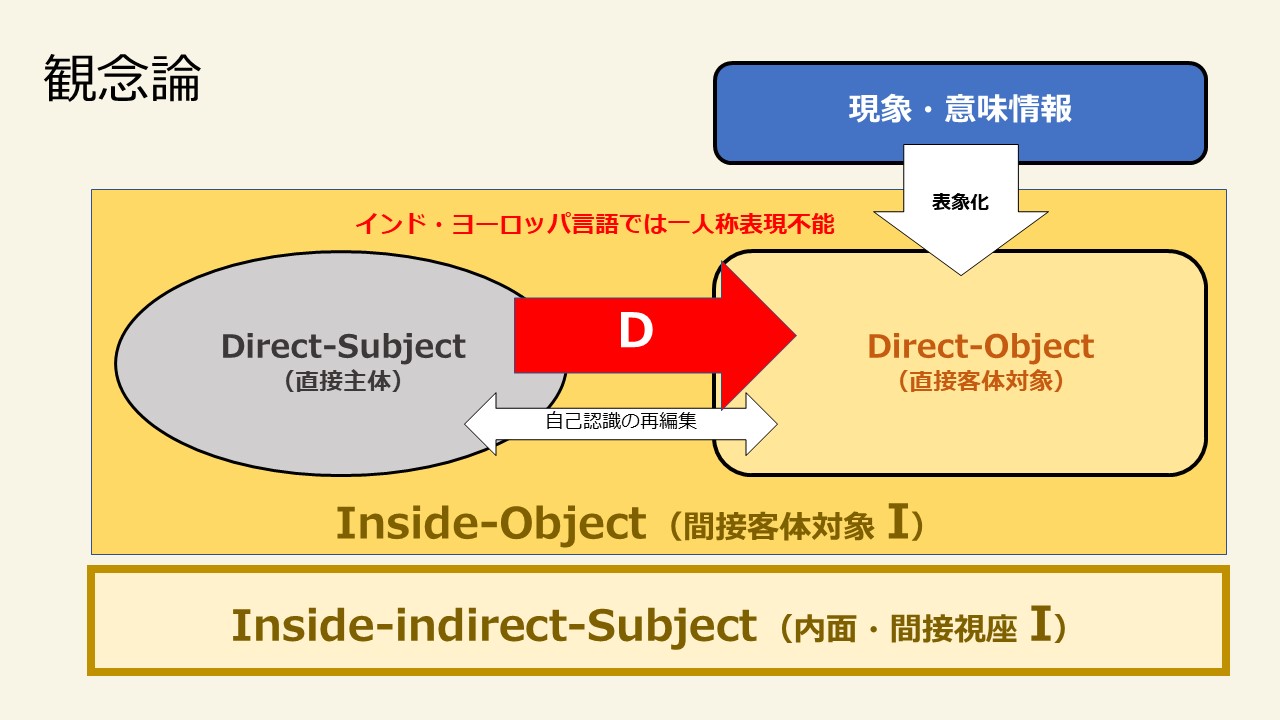

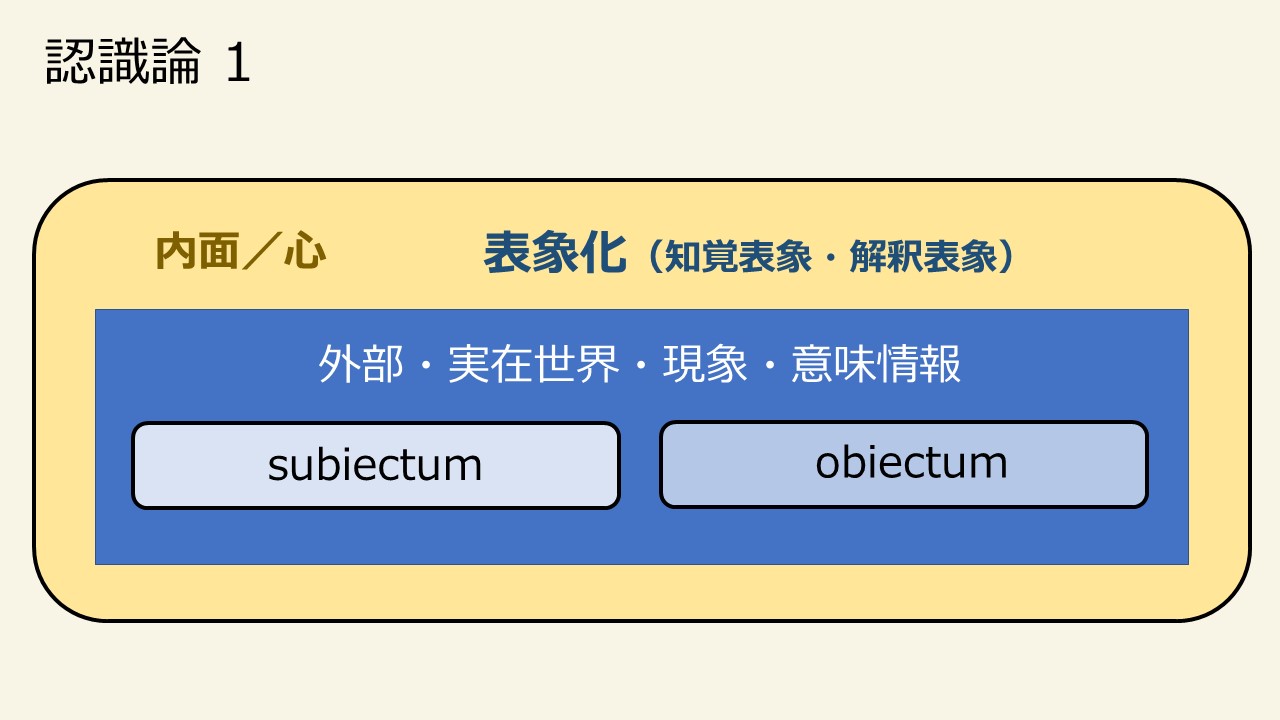

観念論でも同様です。

内面への表象化の段階を含みますが、同様にObjectだけです。

このD視座を徹底追及し、純粋化を図ったのがいわゆる禅の境地になります。Object(対象)という概念も消えます。subjectシリーズの (序) に引用した哲学者の西田幾多郎の「主体から環境へと云ふ方向に於いて何処までも自己自身を否定して物となる、物となって見、物となって行ふにあるのではないかと思ふ。」はこのことを言いたかったのではないかと思います。

西洋言語で発見できなかった視座Dをフッサールは発見しました。彼は、デカルトが著書『省察』において、第一省察及び第二省察で視座Dに近くまで接近したにもかかわらず、第三省察~第六省察で「神の全知論」へ逃げてしまったことを見てとったのだと思います。直接視座を含めて探究した著書が『デカルト的省察』です。

船橋弘訳/中公クラシックス版『フッサール デカルト的省察』に、39ページを割いた哲学者・谷徹氏の論評が掲載されています。その論考内容が同書の核心をついていると考え、一部引用します。

・・・今回はパスカルの記した「言葉」でロゴス的にこのことを示してみよう。「考える葦。・・・空間によっては宇宙が私をつつみ、一つの点のようにのみこむ。考えることによっては、私が宇宙をつつむ」

ここでは二つの見方が語られている。宇宙空間といった枠組みで見れば、「私」は極端な一点にすぎない。(略)しかし、そのように語っているのは誰か。「私」ではないか。その「私」はどういう視点から「私」を見ているのか。「私」は、宇宙全体を見渡すほとんど神の(全知的な)視点から、「私」を見ているのではなかろうか。いや、むしろ、自分自身とその“視点を忘却して”、「私」を見ているのではなかろうか。

他方で、パスカルは、「考える」場合には「私」が宇宙をつつむ、と言う。この「考える」を、デカルトの「考える」(思う)と同様に、「見る」などの直観的な活動も含むとしよう。そうすると、ここで語られているのは、「私」がまさに「私」の視点から宇宙(世界)を見ている場合だということになる。言い換えれば、この場合の宇宙(世界)は、神が無視点的に見渡すようなものではなく、あくまでも「私」が見ている世界だということになる。そして、じつは、「私」はこの視点から抜け出したことは一度もないのである。

(略)

デカルトもパスカルも「私」の視点から世界を見ることを一度は発見した。ところが、神的(視点忘却的)視点から世界を見る存在観が残っていると、この存在観に舞い戻ってしまう。これを防ぐのが、世界の存在に対する「判断中止」(エポケー)である。世界があらかじめ存在している、「私」もその一部として存在している、という信念にコミットせず、宙づりにしておくのである。

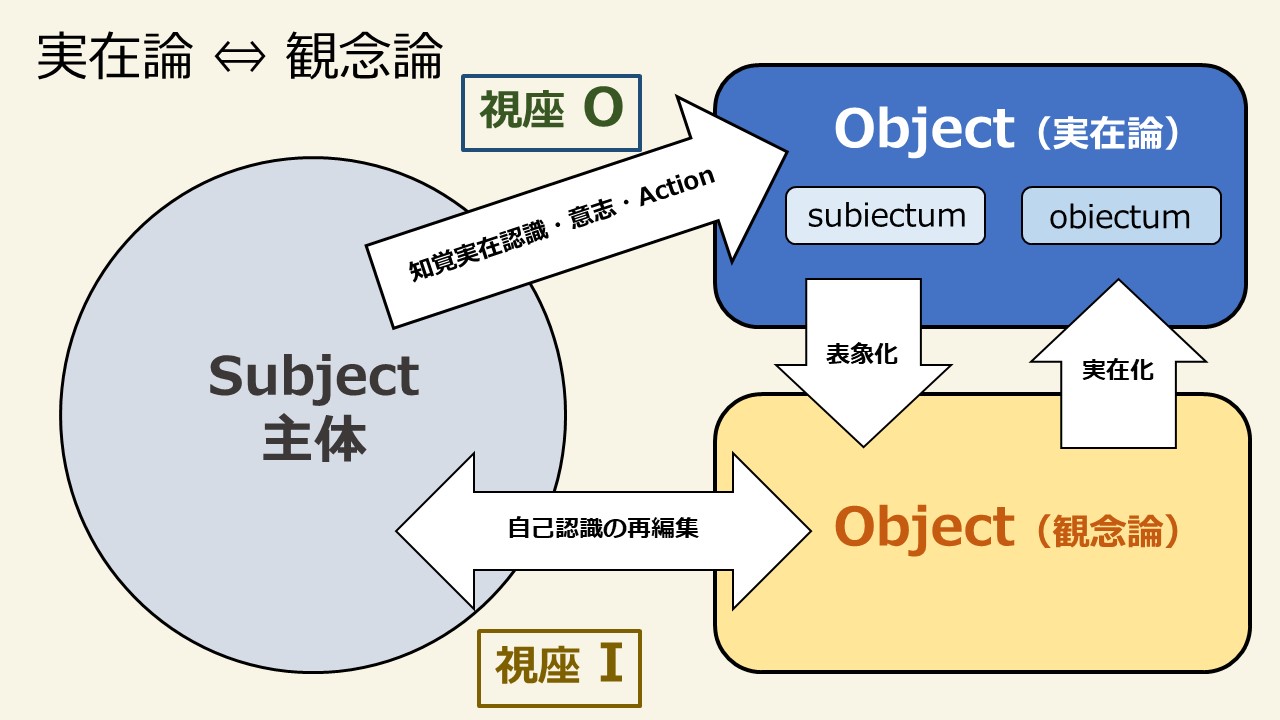

宇宙が「私」をつつむは実在論であり、「私」が宇宙をつつむが観念論です。フッサールは観念論を独我論へと昇華してゆくのですが、その過程で、実在論における存在の問題を一旦判断中止します。でなければいつまでも、「私は存在している」という実在論的神の視点が残ってしまう。

しかし観念論においても、例えば「私はいま頭の中で考えている」と、「頭の中で」そう思ったとしましょう。その時もやはり神の視点と言うべき間接視座を使っているのです。なぜなら「私は」と、その間接視座から指し示しているからです。

subject を排除し喪失しない限り、「私」を意識から外さない限り、「私」という存在を忘却しない限り間接視座からは逃れられません。上記の例で言えばたんに「考える」とか、「考えてみるか」「考えよう」という述語だけの世界になる。日本人にとってはこちらのほうが自然でしょう?

なお、今回の論考シリーズで私の使用している「視座」というのは、知覚的、視覚的視点ではありません。意味の世界を認識し解釈するものであって、喩えていうならば、全盲の方のそれです。真っ暗闇でもありませんし真っ白な世界でもありません。視覚的意味のない意味的世界を想定する。それを認識するための視座です。上記のフッサールの論評に使われている「視点」という言葉も同様に解釈したほうが良いと思います。

フッサールは当初、「私(自我)」という言葉を使うことに批判的だったそうです。この一文を読んで、ああフッサールはしっかりと視座Dを発見したのだなあと、そう確信しました。

しかし、発見したはいいけれど、西洋の言語ではどうにもならないのです。言語的にどうにもならないものを発見したということは、彼は、言語以外の方法で頭脳を使い発見したということです。

著書『デカルト的省察』は超のつくほど晦渋です。西洋の言語でどうにもならないものについて、フッサールは何とか説明しようと試みたのです。

「主体は世界に属さない。それは世界の限界である。」と述べたウィトゲンシュタインも独我論上で同じ問題と格闘していたというのが私的見解です。「主体」とはまさに「Subject」です。

結果、「語りえぬものについては沈黙しなければならない」「世界が私の世界の限界であることは、唯一の言語、私の理解できる唯一の言語の限界が、私の世界の限界を意味することに示されている」として断念した。ウィトゲンシュタインは、ヨーロッパ言語でそれを説明できないことに煩悶し続けたのだと考えます。

D視座を発見した西洋哲学者は例外として、言語による認識の先入見は固くこびりついています。

最近、新進気鋭の哲学者・マルクス・ガブリエルが『世界はなぜ存在しないのか』という著書を刊行し世界的に話題となっています。しかしこの論は西洋伝統の観念論から一歩も出ていません。直接視座Dを多くの一般人が使っている日本人ならば、『「私」はなぜ存在しないのか』という哲学書が書ける。西洋人にこれは書けない。日本語で書いて西洋語に翻訳する時点で変質してしまうかもしれませんが。

日本が優れているとかそういうことではありません。

視座Oも視座Iも、西洋の学問を学ぼうとしなければ一日本の一般人には気づけなかった「メタの視点」です。つまり明治維新以降の、日本人にとっては新しい教育による新しい認識方法でした。西洋近代が科学を発展させたのは、このメタ視点(視座O)の絶大な威力があってこそでしょう。日本の発展も間接視座抜きに有り得ませんでした。

こうして私が subject についての論考を書いている、このシリーズの全文、そして今書いている視座は、常にメタの視点(神の視点)にあります。その自覚もあります。直接視座Dにおける文章は一語たりとも書いていません。

ところで、自分の存在を外に置き、自分を含めた全体を俯瞰するメタの視点が日本人にまったく無かったわけではない。世阿弥の『風姿花伝・花鏡』には「我見」と「離見」についての記述があります。

見所(※客席のこと)より見る所の風姿は、わが離見(りけん)なり。しかれば、わが眼(まなこ)の見る所は我見(がけん)なり。離見の見にはあらず。離見の見にて見る所は、すなはち見所同心の見なり。

(略)後ろ姿を覚えねば、姿の俗(しょく)なる所をわきまへず。さるほどに、離見の見にて、見所同心となりて、不及目(ふぎゅうもく※肉眼では見えない)の身所まで見智して、五体相応の幽姿をなすべし。これすなはち、心を後ろに置くにてあらずや。かへすがへす、離見の見をよくよく見得して、眼(まなこ)、まなこを見る所を覚えて、左右前後を分明に案見せよ。さだめて花姿玉得の幽舞に至らんこと、目前の証見なるべし。

芸の道に入った人、役者、俳優、テレビアナウンサーや政治家もそうでしょう。メタの視点を使ったパフォーマンスがその職に要求される。経営者やリーダーにも言えるところがあると思います。

もうひとつ、もっと古く有名な例を挙げておきましょう。

花の色は、うつりにけりないたづらに、わが身世にふるながめせしまに

小野小町のこの歌は二重の意味を掛け合わせるテクニックを駆使した見事な歌ですが、自分を(桜の)花に喩えてメタ認知していることが解るかと思います。

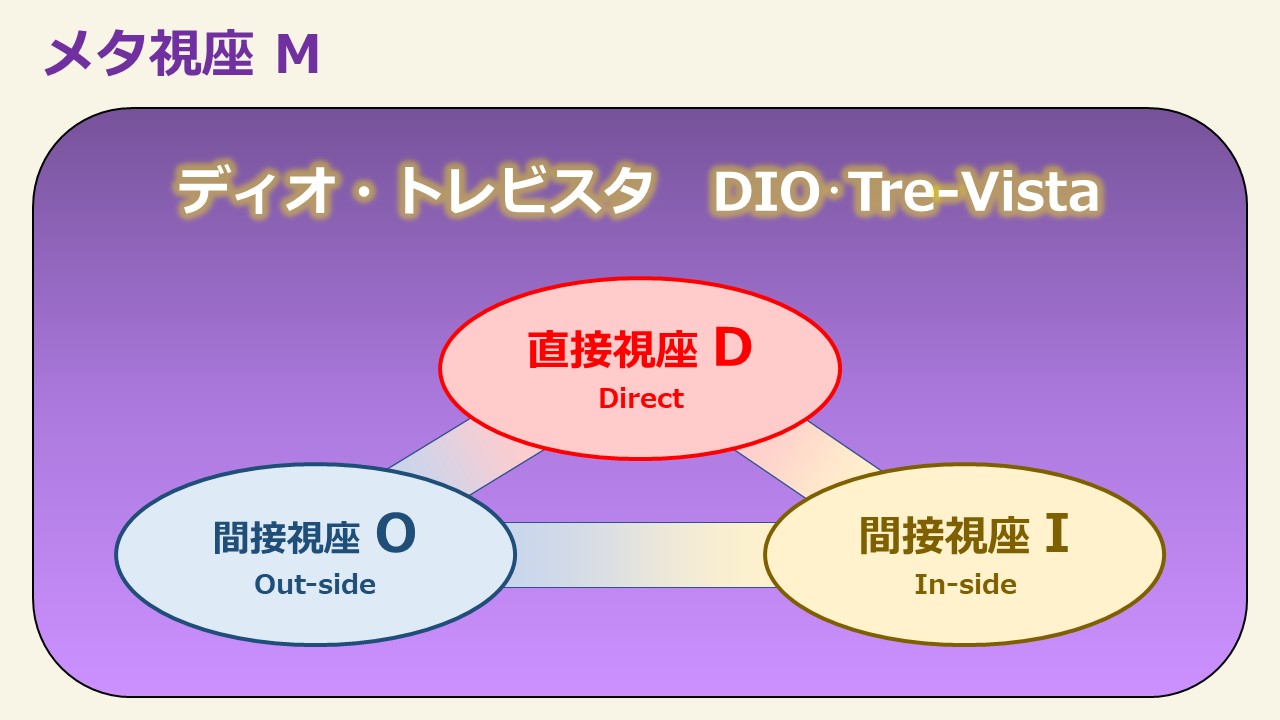

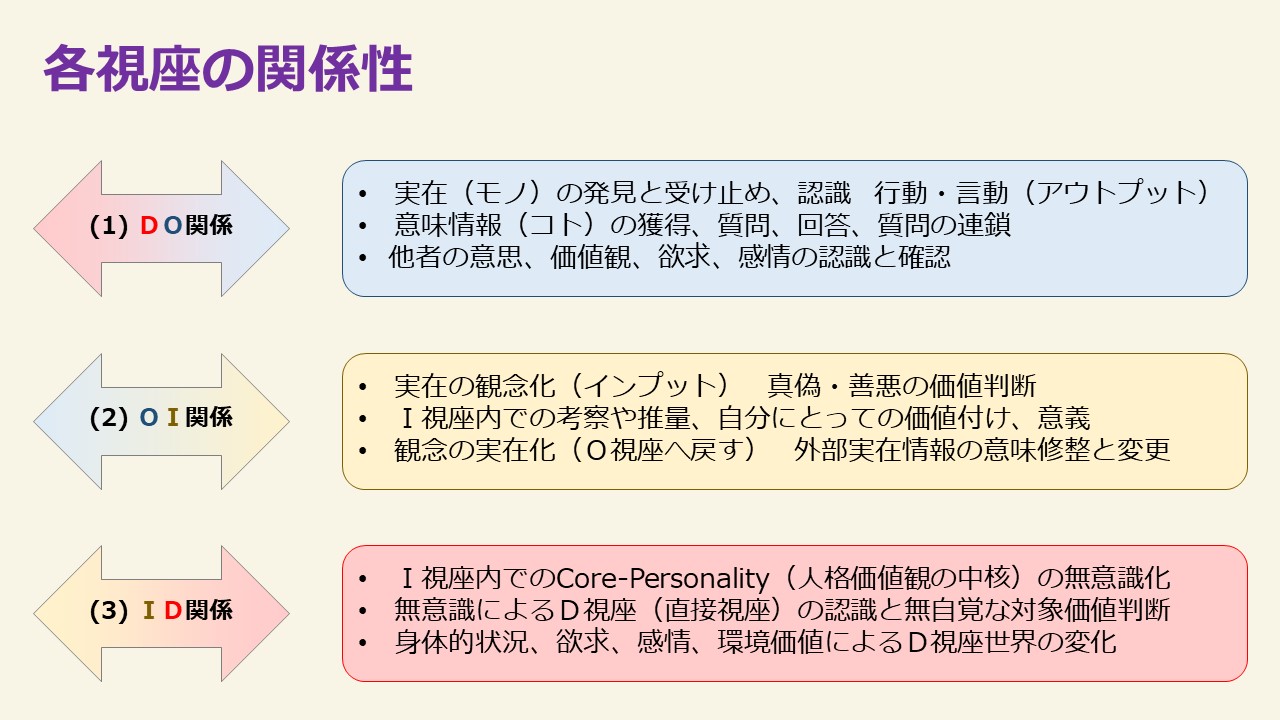

直接視座と二つの間接視座の視座移動に、ほとんどの人は無自覚です。

ゆえに、認識及び解釈、思考する際、混同や混乱が日常的に生じます。

上手に活用すれば、逆に、芸術的(アーティスティック)にもなります。

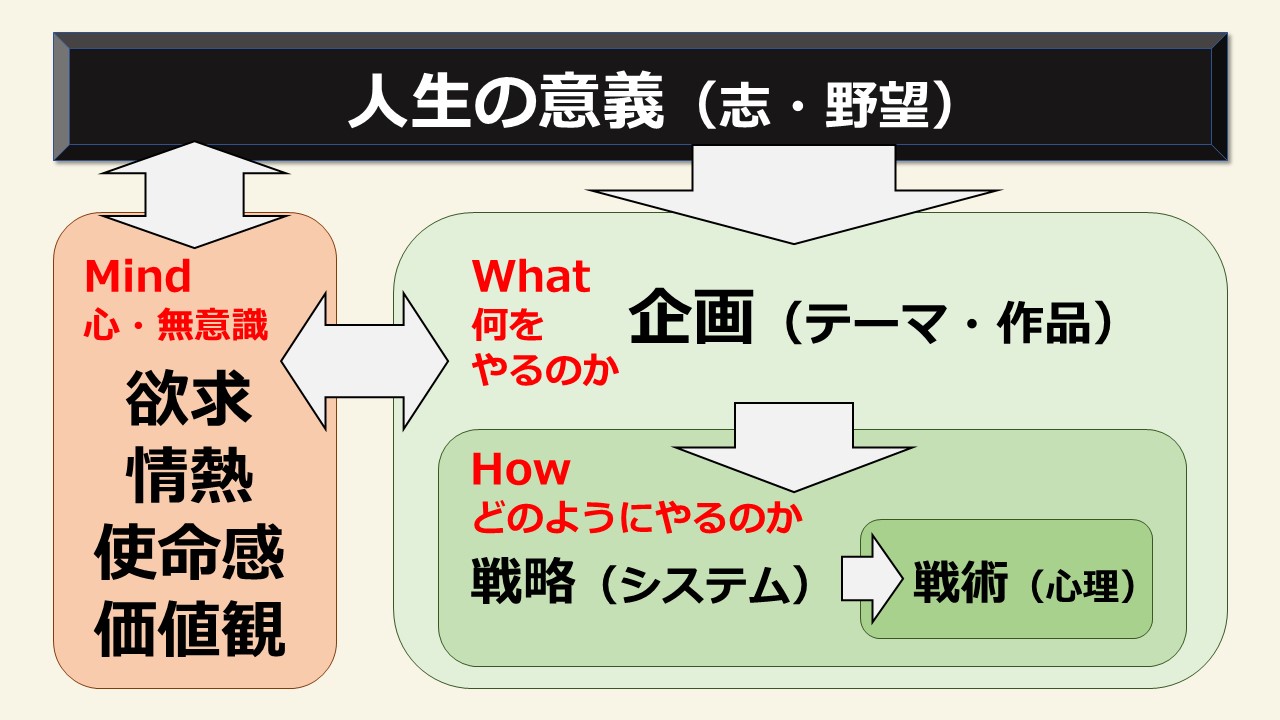

この subject 問題をきっちりと整理しておくことは、頭の中に認識メカニズムの立体的地図を描いておくことであり、それは、人生の迷い道に入らないことでもある。と同時に、素晴らしい可能性を秘めているロジックなのです。

迷わないための整理として、次は、メタ視座を含めてメタ認知します。メタメタです。予告編としては次のチャートになります。