「実在」という言葉を一般的に使用する場合、例えば「実在する人物」のように使います。確かに存在する(した)人という意味です。哲学における「実在」は少し違っていて、それも幾つか異なる定義があるのですが今扱っている議論では、「近世哲学においては、実在論は物ないし対象がその表象としての存在以外に、それ自体としての存在をも持つと考える立場を基本的に指す。この意味での実在論の反対概念となるのは観念論である。」(『岩波哲学思想事典』)という立場に準拠しています。

平たく言えば、物理的もしくは仮想物理的なモノ以外をも含めた対象(例えば情報や他者の意思を含む)を「実在」として扱います。自分の外部にある、誰が見ても考えてもそうだと言える客観性(明証性、定説)を具えた、モノとコトの全てを実在認識の対象とします。「実在」に拘ることはなく造語をつくっても良い。優先は「自分の頭で考える哲学」ですので先哲の言葉や何とか論に縛られたら窮屈です。

■ 三つの視座の関係性

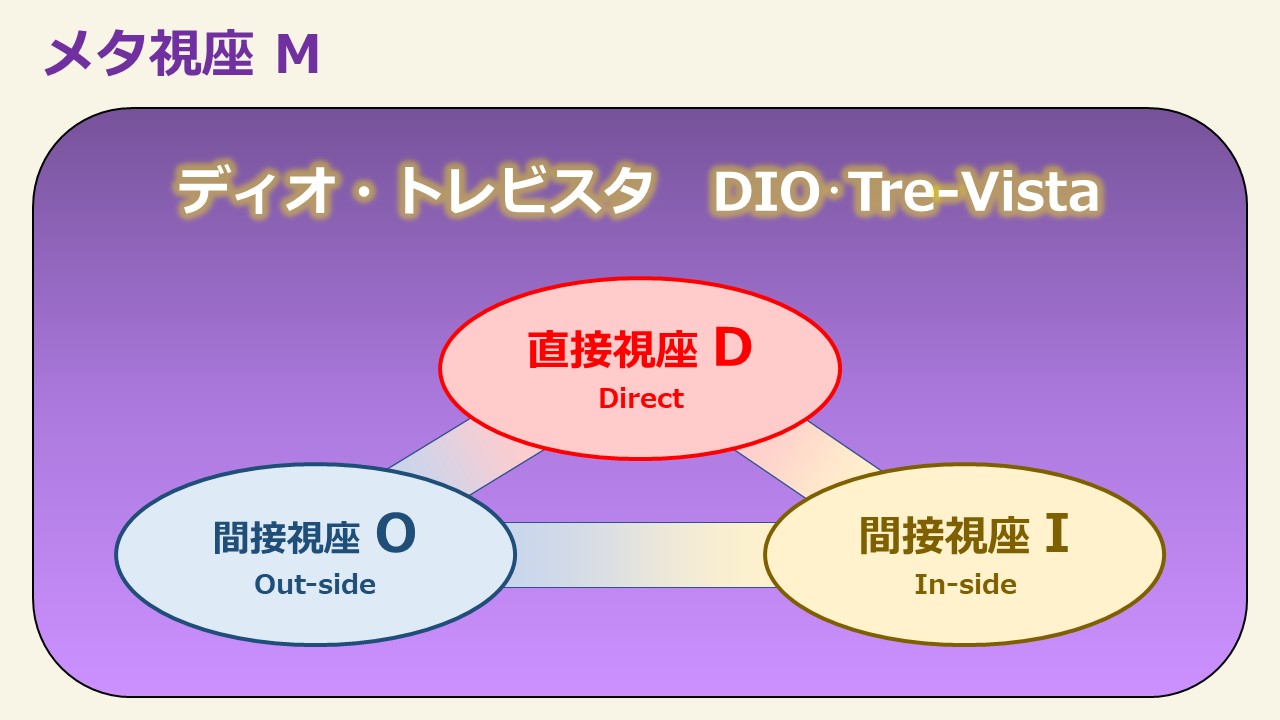

ディオ・トレビスタの図を再掲します。

メタ視座Mへは最終的に進みますが、今は前段階の議論です。

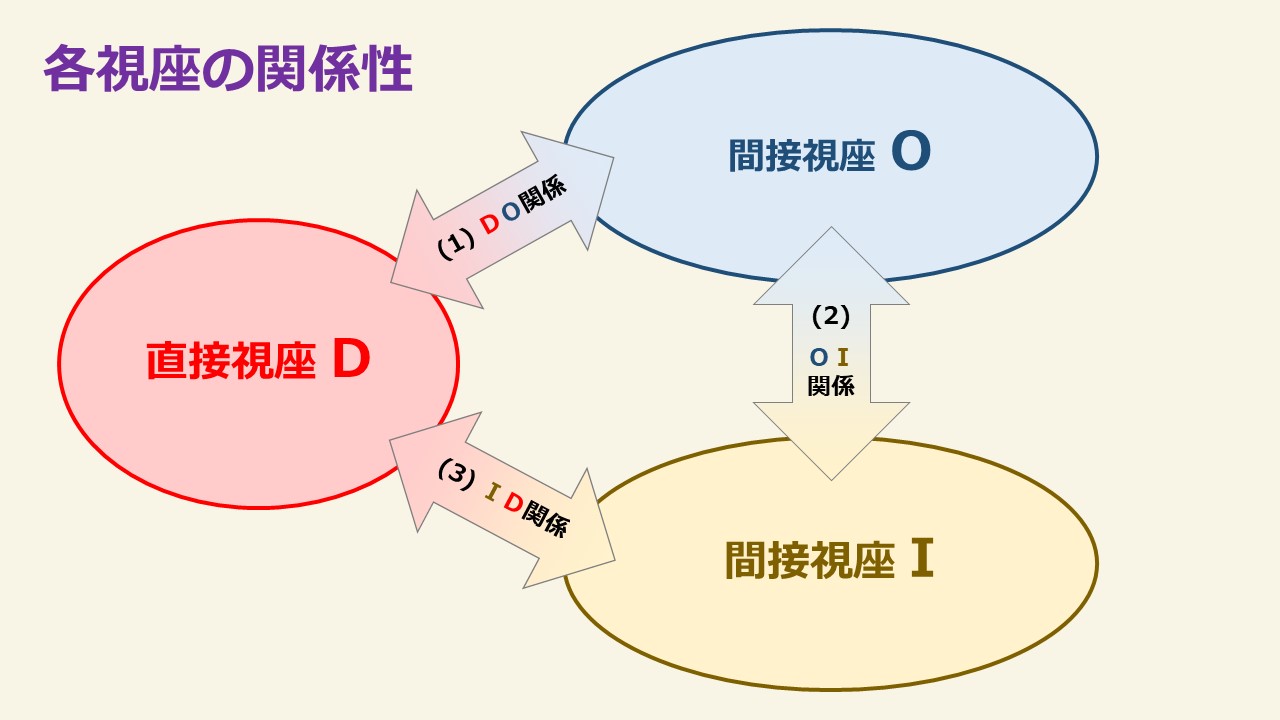

三つの視座はどのような関係となっているのか、それを考えます。

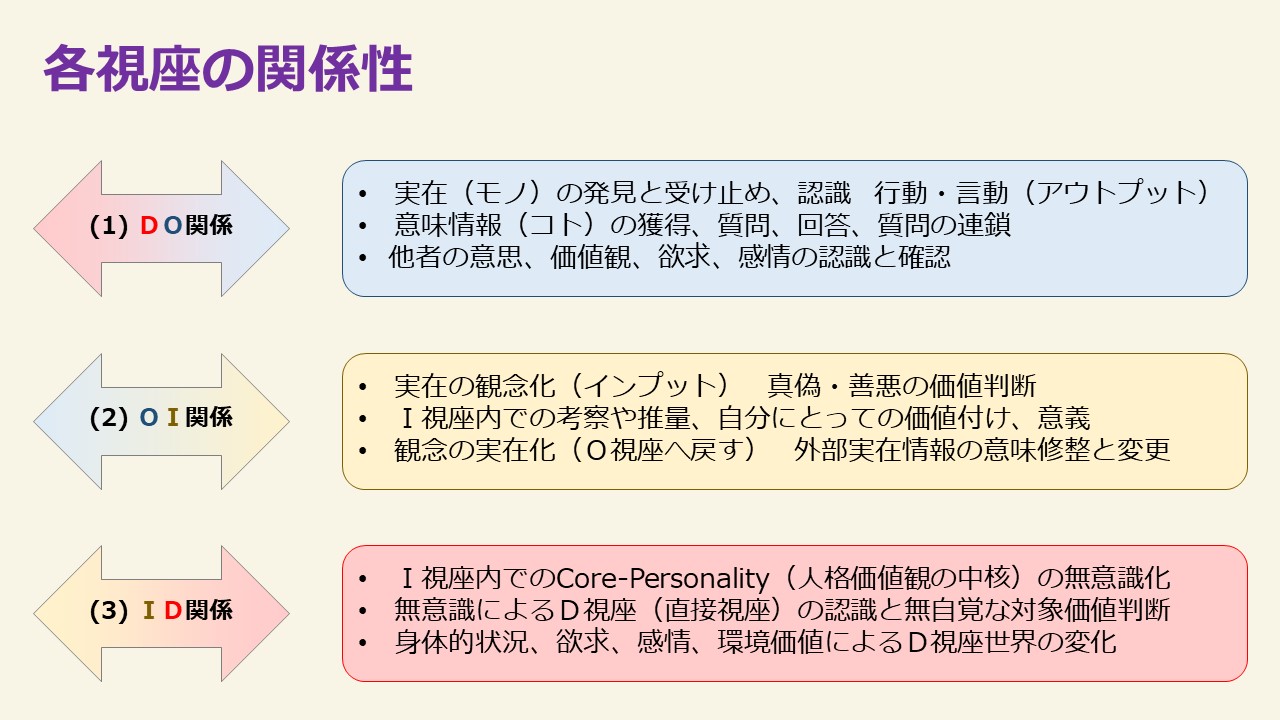

それぞれに異なる関係性をもちます。

以下のチャートに整理してみました。あくまで“つかみ”として「こんな感じ」程度ですが。

(1)の実在(モノ)の発見と受け止めは、主体(自分)が能動的に発見する場合と、先方から自分へと向かってくるモノやコトを受動的に受け止める場合があるということです。後者は、モノであればボールが飛んできたとか、コトであれば見たくもないテレビCMが流れてきて目に入ってしまったとか。

■ 未開人を都会へ招待した想定での認識の考察

原初的認識を考える際、赤ちゃんから幼児の頃の経験を想起し推理していくことを思いつきます。しかしここでは、もう少し客観的な方法として、現在もアマゾンに暮らす未開人や数万年前の原始人類を、現代日本の都会へ招待することを想定してみます。

言葉は通じません。意思疎通できる言語を習得するには時間がかかります。身振り手振りでのジェスチュアや、実際に自分が行い示すことで意思疎通を図ります。例えば自動車は、歩いたり走ったりするジェスチュアで「移動する目的のもの」を表現し、実際に自分が乗って動かして見せる。

自動車という物体(モノ)と、目的は移動であり肉体的労力が軽く便利だという情報(コト)が、「実在している」となります。

実在している客観世界の事象を、未開人は自分の内面にインプットします。学習します。外部の実在を表象化(観念化)し自分の内面で繰り返すことで、それをあたりまえのこととして、徐々に無意識へ落とし込んでゆきます。

すると次の段階では、外部世界へ、実在するモノやコトとして返してゆくのです。

例えば未開人に、「キリスト教の神は存在する」ということと教義を毎日のようにくり返し教育していくとどうなるか。観念上で神が存在することは彼の信念となるでしょう。次は「誰にとっても神は存在する」となり、自分の外部に神を実在化させるのです。霊魂や死後の世界なども同様です。人によってはコト(情報)としてだけでなく、姿かたちの在るモノとして実在していると信じてゆくのです。日本の神々はモノ化されていたと思います。山の神への生贄の風習もありましたし黄泉の国もあった。

意味的なコトとしては、例えば天動説と地動説も実在する情報として外部にあって、当初はみんな天動説を信じていました。コペルニクスは地動説を唱え客観性を証明しましたが、頑なな信念となっていた天動説からの転回は、人々の相当な抵抗に遭ったのではないでしょうか。

未開人は自分の知らないことを、現代の都会人をモデルに学習してゆきます。現代人には自分とは異なる現代人なりの価値観があって、欲求や感情も自分とは異なることを発見し内面へインプットします。未開人でなくても現代人の子どもたち、例えば小学生も同じですね。まずは実在する客観世界の情報を学び習得してゆく。

科学的なものごと、歴史や哲学などの過去の叡智は全て外部世界に実在しており、それを検証するための視座によって認識されます。

■ 実在世界の認識

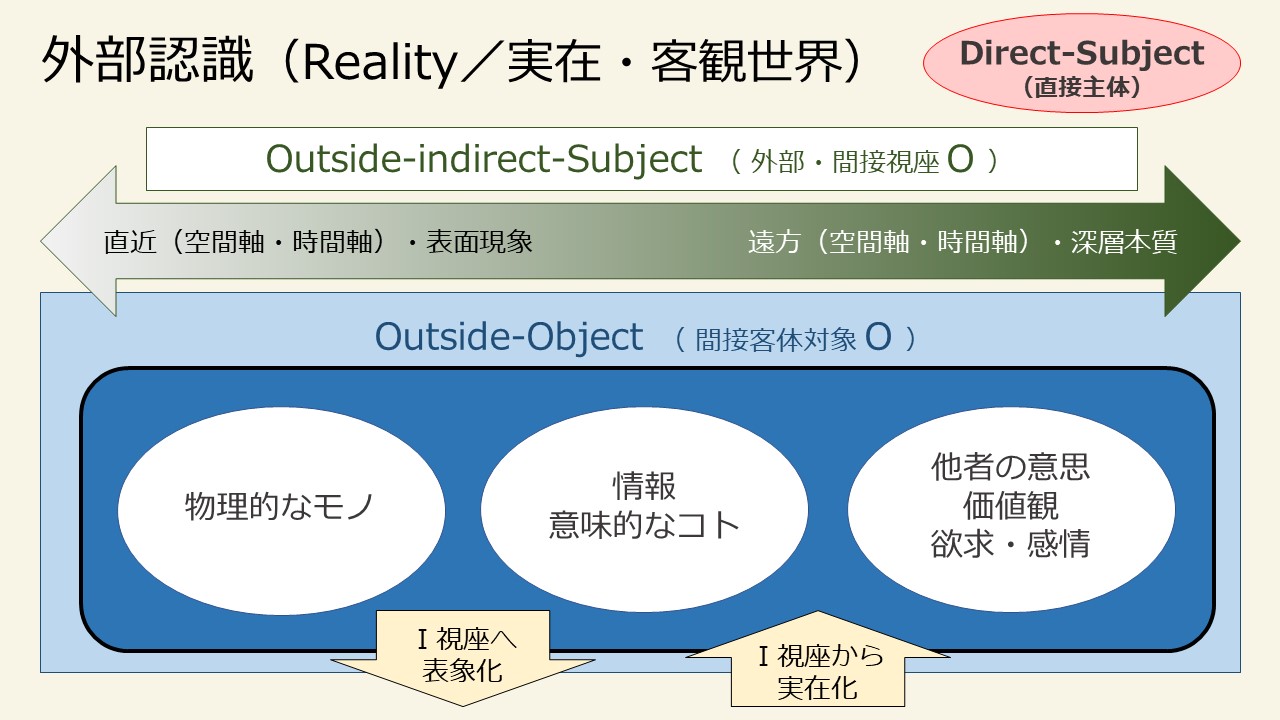

上のチャートの右上にDirect-Subject(直接主体)を置きました。この直接主体が、外部の客観世界を認識しようとして、間接視座O(通称:神の視点)を作ります。この視座Oの対象となる要素を、「物理的なモノ」、「情報・意味的なコト」、「他者の意思・価値観・欲求・感情」の3つに振り分けました。現段階では叩き台です。

外部観察視座は、「直近⇔遠方」の空間的および時間的な遠近法によって客観世界の解釈を変えます。目に入る外部事象を対象とする場合もあれば宇宙空間を対象とする場合もある。現代を対象とする場合もあれば、五千年後や十万年前を対象とする場合もあります。

一人を対象とする場合もあれば一億人を対象とする場合もある。現象している表面上のことだけをさらっと認識する場合もあれば、拘って深層の本質を探究し理解する場合もあります。

この外部認識の視座Oから、内面認識の視座Iへ表象化します。

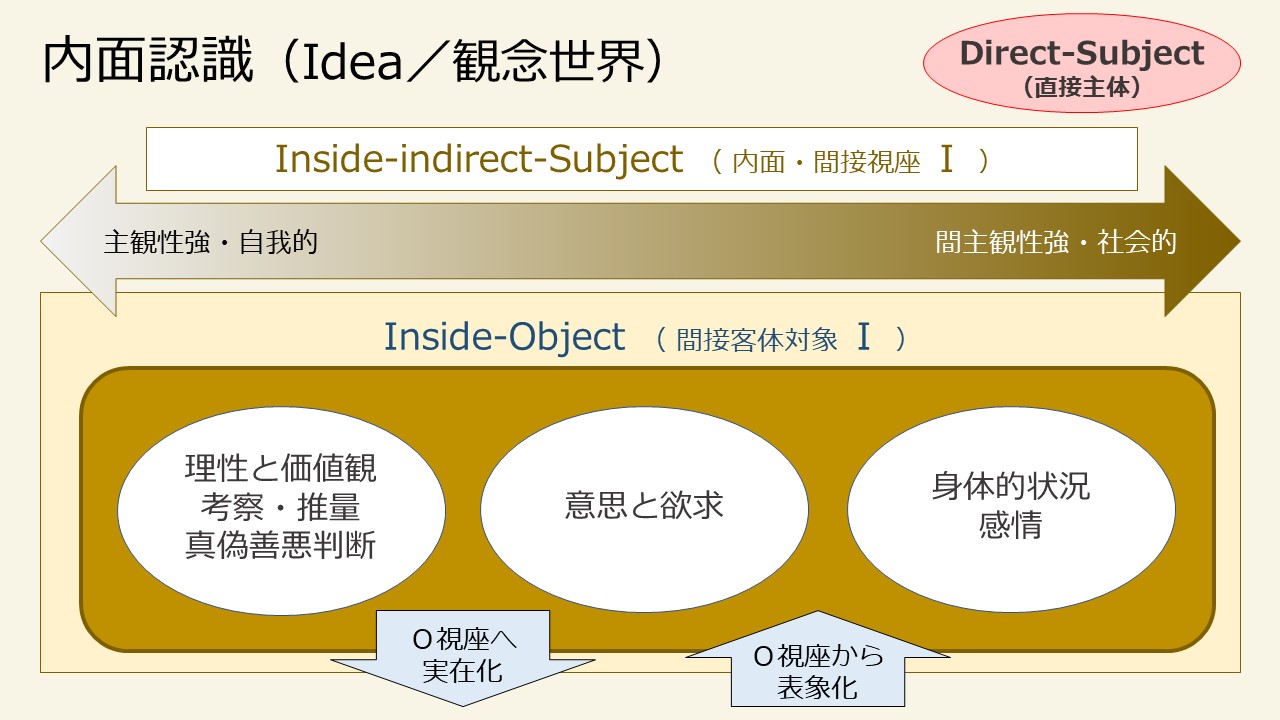

■ 観念世界の認識

Direct-Subject が内面の間接視座Iを作るのは外部認識のときと全く同じです。

間接視座Iは、イデアの観念世界での対象を次のように認識します

「(私は)こう考える」「(私は)このように意思している」「それを偽だとするのは私の判断だ」「(私は)怒っている」「(私の)身体の節々が痛むので(私は)風邪をひいたかもしれない」というふうに、間接主体(一人称代名詞)を使用する西洋的思考での、メタ認知(事実上の神の視点を使った認識)をここでは原則とします。日本人的にはちょっと不自然に感じるかもしれませんが、ヨーロッパ言語の構文(主語を必ず使う)を基礎として西洋で発達した「認識」のロジックです。

外部認識からインプットした情報を観念内に形成します。その際に最も重要なことは真偽を正確に判断することです。幼児・童児を想像すれば解るとおり、最初は自力での真偽判別はできません。価値観のストックが少なく方法論に未熟であるためです。教わること全てを真実として受け容れることから出発します。

少し脱線しますが現代までの教育では、子どもが素直になんでも真実だと思って聞き入れてくれた方が大人にとって都合がよいため、真偽を判別するための方法論を小さな子どもに教えることができていない現状があると思います。その理由としてもっともらしく語られるのは、疑いの目をもつことで性格が悪くなるとか、嘘偽りのテクニックを覚えて悪用するとか。しかし、そろそろ幼児教育の初めに「真偽判別」を教えていく時代のような気がします。嘘や偽ることを真正面から教え、真実がいかに貴いことかを無意識の価値観へ落とし込んでゆくのは、幼児期の原体験のほうが良いと思うのです。「リテラシー教育(ネガティブ要因)」ではなく「真実性の教育(ポジティブ要因)」として。

■ 真偽の判別

客観世界の実在の真偽判別を観念世界で行うとき、その方法論とロジック構成においては個人差がとても大きい。ロジック構成には事実を繋ぎ合わせていくセンスと、仮説を立てるために推量する想像力を必要としますが、誤った推量によって妄想になってしまうこと、仮説であることを忘れ(真実とは成っていないのに)真実として実在世界へ返却してしまうこと(観念の信念化)が往々にして起こります。

特に他者の意思や感情について、「こう思われているんじゃないか」とか、「これを求めているんじゃないか」とか、おもんばかることは良いのですが、それが推量であることを忘れ疑心暗鬼となり、やがて「こうに違いない」と信念化してしまう。そうなるとそれは実在することとなって、堅い信念を崩すことができなくなることもあります。宗教の洗脳なども同様です。

推量による仮説は真実ではなく、真実を求めるためのステップに過ぎません。仮説の結果ありきとなれば、次には、それを否定する材料ではなく支える材料を探しだそうとします。ますます固陋の罠にはまりこむことになる。これはあらゆることに当てはまり誰にでも陥る危険性があります。イデオロギーや正義、歴史などすべてにおいて。

■ 悪の判断および相互主観性

最も重要な真偽判別の次には、悪いことかどうかの判断をします。社会倫理的に悪いこと、自分にとって損失となる悪いこと。観念上で自分の価値観と照らし合わせ、欲求と感情を含め判断する。感情と理性との相剋がある場合、たとえ倫理的に悪だと知りつつも行うことがあります。自己保身のために嘘をついたり、欺瞞を隠すために攻撃的になったり、逆に同情をかおうとしたりと、知性が高いほどいろいろな手法を駆使し悪いことをしようとする。倫理的悪よりも自己損失的悪のほうを重く測る。残念ながらこれは人間の自然の性(さが)だと得心するほかありません。いいじゃないですか、人間らしくて。その上で自分をどうコントロールするかを考える。

また、「自我的⇔社会的」の考察の差があります。これは悪の価値観を考える際にも自然活用しています。「自我的」は自分にとって損失となる悪、「社会的」は倫理的な悪をそれぞれ量ります。倫理とは自動的に誕生したものではなく、その社会に暮らす過去の人々が「これは善いこと、これは悪いこと」にしようと、言ってみれば共同体構成員全員の自我的損得を調和させたものが倫理です。

subject を集めて調和させ社会的価値をつくる過程に「相互主観性(間主観性)」があります。この言葉はフッサールの哲学用語です。これは、実在論の客観世界へ、“観念論から”至る方法論として、相互主観性(Inter-subjectivity)という概念をフッサールが造ったものです。このロジックはとても優れているので、記事をあらためまして、主体、客体、客観性(普遍性)、主観性(自我性)、相互主観性(間主観性)について書くことにします。今日の記事では立ち入りません。

■ 実在へすべてを返却する大森哲学

ほとんどの西洋哲学はO視座からI視座へと、一方通行の様相を呈していました。これに異を唱えたのが日本の哲学者の大森荘蔵です。彼は、全てを実在へ返却するというロジックを創りました。私の知る限りにおいてこの論を展開したのは大森が初めてで、且つ唯一の哲学者です。

全てとは、感情も含めてすべてです。例えば、虎はおそろしい動物だという価値が観念世界に定立されたとすれば、それを外部の客観世界へ「おそろしい虎が実在している」として返す。身内を失ったばかりの人を哀れに思ったのであれば、「哀れな人が実在している」として返す。このロジックには大きな欠陥があることを大森自身が認めていますが、とても日本的な考えかただと思いませんか。

ここでは、西洋哲学の観念論への一方通行による一元化(観念論・独我論等)と、大森の実在への『立ち現われ一元論』の対立は、“その次元”での一つの真理を求めているために生じていることとします。しかし二元論ではない。一つ上の次元の視座において二元の矛盾を許容することと同時に、もう一つの直接視座を含めたディオ・トレビスタ(視座三元論)を鼎立させる。そしてその全体をメタ認知する、“調和と創造”を行う「第四のメタ視座」によって新たな地平を開いてゆけると踏んでいます。大森の議論を引き継ぎ生かしていきたい。

■ 観念世界の知的活動から無意識へ

内面認識ではO視座からの表象化だけでなく、I視座のメタ認識をもちいての、観念世界内での考察と推量の知的活動が行われ、価値観の生成と変更が起こっている。このことはデカルトも指摘しています。彼はそれにプラスして生得的な、つまり遺伝的な価値観もあるとして、神の存在を信じることは生得的で約束されたことだとしました(『省察』)。私的には本能に原因を求めることは哲学からの逃走(思考停止)だと位置付けています。特に「生存本能」は万能の思考停止剤です。他方、心理学からのアプローチであれば生得と習得は考察対象となります。

真偽、善悪、損得、美醜といった価値観のモノサシは常に意識上にあるわけではありません。無意識に潜在化しています。I視座内での価値観生成は潜在化に重要な役割を果たしている。この無意識が人格の中核となって、私たちは「人間として成立している」と言えます。

どのようにして無意識へしたたり落ちていくのかについて、いま考えています。