リベラリズムの淵源である「啓蒙思想」は、理性の光によって公正な社会を啓(ひらく)くことであった。では、公正とはいったい何か。さっそく理性の光で照らし、リベラリズムの本質と「正義」との関係を掘り下げよう。

現在の日本でリベラルの権威は誰かと問えば、井上達夫東大教授の名が挙がるだろう。井上氏によれば、リベラリズムとは正義主義だという。

井上氏が東京大学卒業後にハーバード大学哲学科に留学した際、直接、ジョン・ロールズ(1921-2002)の講義を受けている。『正義論』を著したロールズから多大な影響を受け、2012年に『世界正義論』を刊行している。

今年、『自由の秩序』というタイトルで、2008年に刊行した『哲学塾・自由論』に大幅に加筆した文庫本を刊行している。そのあとがきには次のように書かれている。

(1)リベラリズムの根本理念は自由ではなく、自由を律する正義である。

(2)リベラリズムの制度構想としての権力分立は、立法、行政、司法という国家の異なった権力作用を抑制均衡させる「三権分立」に止まらず、国家・市場・共同体という対立競合する秩序形成メカニズムの間の抑制均衡を図る「秩序のトリアーデ」へ発展させるべきである。

(岩波文庫版 井上達夫著 『自由の秩序』)

自由には秩序が不可欠だというのが井上氏の見解。その自由を律する秩序は正義だと言うのである。Liberty の語感には「動き」が含まれると リベラリズム考(4) で述べたとおり。その Liberty の動きに勝手な振舞いをさせず、正義によって律しようとする理論である。

ところで、先に触れておかねばならないが、日本人が主に使用表現する「正義」の語義と、ヨーロッパの「Justice」のそれはずいぶん異なる。

日本人は「正義」という語を辞書の語義を調べて使用表現するだけだが、ヨーロッパでは古代ギリシアの時代から正義概念について哲学し続け、さまざまな論争を経ていまだに「正義とは何か」の決着をみていない。

『岩波哲学思想事典』からざっくりと正義の歴史を紐解くことで、「西洋の正義」を考えてみることにする。

古代ギリシアのピュタゴラス学派は正義を「応報」とした。しかしソクラテスは正義を「国法に従うこと」とした。よってソクラテスは国法が間違っているかもしれないのにもかかわらず、毒杯を飲んで死んだのである。

彼はとことん正義を貫いた。相手が不正を行っても仕返しにこちらが不正をすることを禁止した。

つづくプラトンは、正義は国家の「調和」のためにあり、各々が本来すべき役割を実行するとし、個人の内面においてもこの原則を崩さず、己の理性が命令し、気概がこれを補佐し、欲望がこれに服従するときに、調和的で力強い正義の人となるとした。

アリストテレスは正義を「共同体的な徳」であるとし、「公正」的な概念を創出した。狭い意味では、ひとつは従来からある応報の意味で「匡正的正義」、もうひとつは各個人における価値や能力に応じた平等で「配分的正義」とした。

キリスト教の「義」とは神との正しい関係を表わす。神の側からは救済的恩寵、人の側からは神の義と律法に適う生き方をそれぞれ意味する。

さてここで一息ついて、「正義」と「義」のヨーロッパ的相違を確認するために単語を調べてみよう。

正義・・・[ギリシア語]dikaiosyne [ラテン語]justitia [英語]justice [フランス語]justice [ドイツ語]Gerechtigkeit

義・・・[ギリシア語]dikaiosyne [ラテン語]justitia [英語]righteousness [フランス語]justice [ドイツ語]Gerechtigkeit

以上のとおり、英語以外は同じ単語である。(『岩波哲学思想事典』)

justice・・・1.正しさ、正義、公正、公平 2.正当(性)、至当、妥当 3.当然の報酬(処罰) 4.司法、司直、裁判 5.裁判官、判事 6、正義の女神 (以上、『グローバル英和辞典』)

righteousness ・・・1.道徳的な正しさ、高潔、廉直 2.当然 (以上、『グローバル英和辞典』)

英語の「義」はキリスト教道徳の語感が強い。ジャスティスは社会的な「公」の正しさが前面に出てくる。

公正では他に fairness がある。これは主に、言動を行うその人の性質、およびその言動のすがた。他方では、人がかかわるなかでの公正さ、例えば取引じたい、商品価格じたい、などの文脈で公正を表現する。

正義概念の歴史に戻る。あと半分だ。少し駆け足でがんばろう。

中世では主だった変化はなく、トマス・アクィナスによる、アリストテレス、、ストア派、キリスト教それぞれの正義概念の統合を試みた正義論がある。

こうしたキリスト教正義との統合は、近代に入ると「契約」の色合いが強くなる。人間相互の契約によって正義が成り立つとする。

ホッブズは、自然状態には正義という価値は存在しないとし、人間が共倒れにならないように相互契約を交わし遵守することを正義だとした。人間の「自己保存」という文脈で正義が語られる。

ロックは、自由、生命、財産からなる所有権にかんする、特に労働によって得られた財産の「保証」として、政治と法は公正を担保する、それを正義とした。

ルソーは、人々の私利私欲を排した「公的意志の合意」から正義が生まれるとした。

カントは、人々のアプリオリの意志から生まれる公民体制で実現する「根本規範」を正義とした。

以上からは、社会の利益、人々の利益、それを生み出すためまたは確保するため、不公正にならないようにする社会契約的意味が大きいように感じ取れる。

一方、ヒュームは社会ではなく人の側から感情の共有にフォーカスし、慣習的な暗黙の了解によって互いの感情を害さない公的意識の高さを「人為的徳」と見なし、正義は人の属性とした。

A.スミスは、ヒュームの正義観念を社会経済論に援用し、経済体制を支える支柱が正義であるとした。その系譜は、個人の感情論から全体の「快」=幸福を最大化することを正義とした功利主義のベンサム、弱者救済のための分配的正義を提唱したJ.S.ミルへと繋がてゆく。

他方、マルクスおよび社会主義者たちは、社会的不平等の打破または是正を正義だとし、資本主義が生み出す富の不平等や偏在を変革や革新によって乗り越え、平等な社会を実現することに正義の本質をみていた。

現代では、1971年に出版されたジョン・ロールズの大著『正義論』を皮切りに正義論争が勃発する。ロールズが着目したのは大衆の多くを占める無知な人々や不遇の人々である。

ロールズの正義の原理は2つある。

第一原理として、各個人が最大限に平等な政治的・思想的自由をもつことの保証。第二原理として、社会的・経済的不平等の打開と機会均等の原則による弱者や不遇な人々の救済。平等主義的、社会主義的ともいえるリベラリズムの正義論である。

ノージックはロールズの批判をしつつも、個人の権利や利益のために社会の側から正義を論じる姿勢に変わりはなかった。

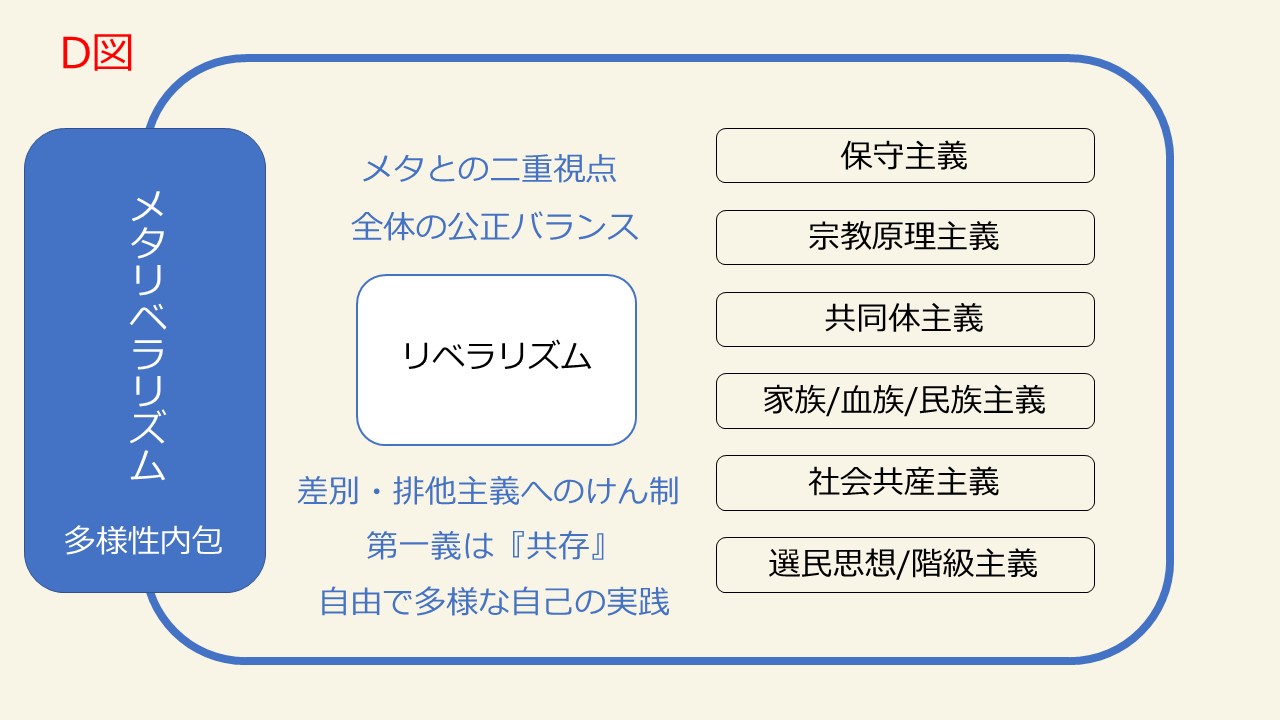

一方、コミュニタリアニズム(共同体主義)の論者、マイケル・サンデルやチャールズ・テイラーがロールズのリベラリズムに対抗する。個人の権利実現を中心とした正義論ではなく、共同体の善や人間の責任、義務を中心とした正義論を彼らは提唱する。

その他にも、「正義」という社会構想は多々あり、日本の井上達夫氏は、法哲学からの正義論を試みている。

さて、ここまで見てきて思うのは、日本の「正義」と、西洋(現在では米や豪などの先進国を含む)の「ジャスティス」との、語感のギャップである。

日本の正義の「義」は中国儒教の「義」を基にしているとはいえ、中国の義とはこれも異なる。義理人情、義挙、義憤などに使われるように、人の道の筋を通すこと、公共のための献身、直接自分には関係のないことに対する自己犠牲の情、透徹した非情の正しき理などが複雑に絡みあい、日本の正義にしても多義的である。

リベラリズムのジャスティスとは、バランスのとれた「公正」的意味、社会的意義として、justice as fairness が伝統的な考えかただと言える。(ロールズもそう指摘しているが、一方で、アリストテレス~ヒュームの流れにある人徳としての正義価値もある。)

問題は、justice as fairness をどう規定していくのか、これが西洋2500年の正義観論争の主たる歴史的テーマである。

冒頭に紹介した『世界正義論』の著者井上達夫氏は、独自の正義概念の議論を展開しているが、ロールズ、ノージック、バーリン、サンデルほかの議論を理解できていなければならず、正直、今の私では手に負えない。触れるのは別の機会とし今回のシリーズでは立ち入らない。

ロールズの大著『正義論』は現在読書中。議論できる準備ができればまたそのときに。

次の記事ではリベラリズムにかんしてのリベラル的批判について、ニーチェを引用しつつ書く。