「寛容」ということばは、日常では美徳のように語られることが多い。しかし、このことばもまた多面体であり、単純に「やさしく受け入れる」だけでは説明できない。まず語源を手がかりにすると、英語の”tolerance”はラテン語の”tolerare(耐える・こらえる)”に由来する。つまり元々は「耐えること」「我慢すること」に近い感覚だった。そこから発展して「異なるものを受け入れる態度」へと言葉の重心が移ってきた。

歴史的な流れも興味深い。宗教間対立や宗教迫害の時代には、寛容はしばしば政治的選択の一部だった。近代になると、啓蒙や自由主義の文脈で寛容が理想化されるようになり、異論や多様性を認めることが社会の成熟のしるしと見做された。しかし近年は、寛容の呼びかけが逆に社会的緊張を生む局面が見られるようになった。自発的に育つ「相互のゆるし」と、外から命じられる「寛容の強要」とでは、結果がまるで違うからである。

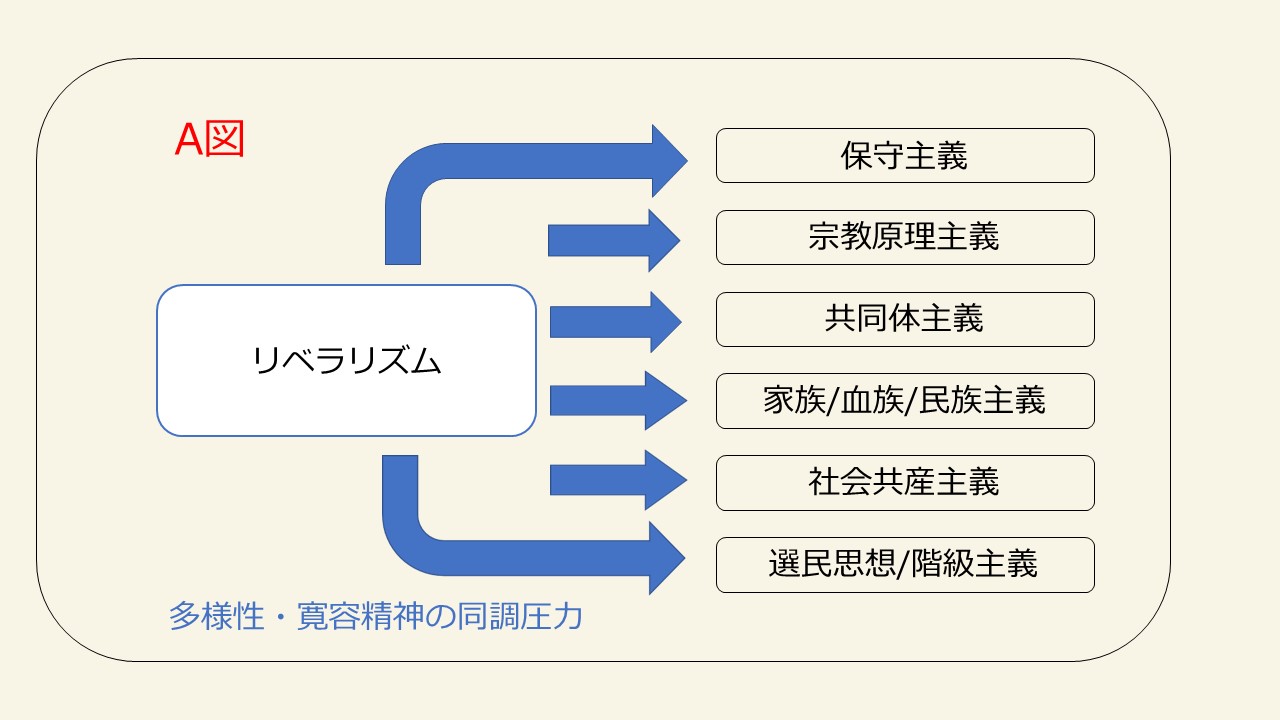

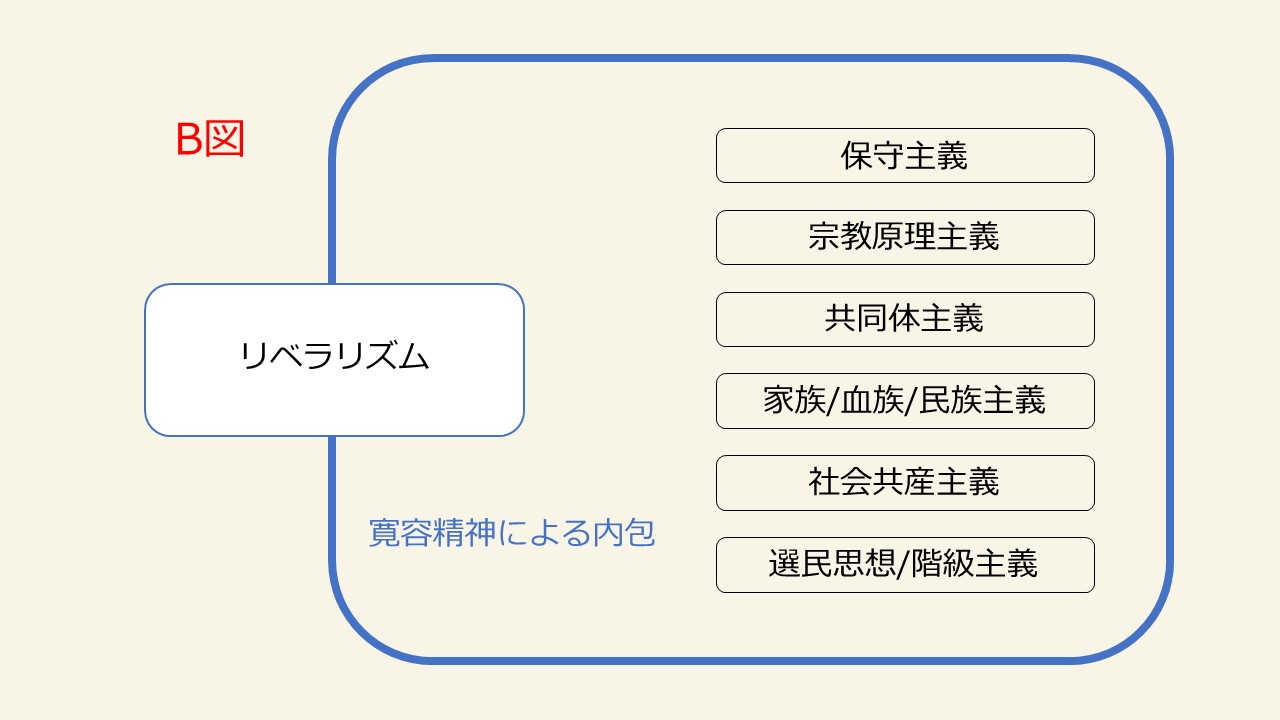

ここで幾つかのタイプを区別しておきたい。ひとつは、日常的な信頼や互恵に支えられた自然発生的な寛容である。これはコミュニティの厚みや社会資本と結びつき、安心を増す方向に働く。もうひとつは、制度や言説によって外から押しつけられる寛容である。例えば「多様性の名のもとに異論を抑える」「形式的な寛容を義務化する」といったやり方である。こうした外発的な寛容は、規範の正当性を傷つけることがあり、結果的に逆効果を招く危険がある。

寛容の逆説的性質についても触れておく必要がある。カール・ポパーが指摘した「寛容のパラドックス」——無制限の寛容は不寛容な勢力の台頭を許し、結果的に寛容な社会そのものを破壊する——は現代でも重要な論点である。これは単なる理論的問題ではなく、極端な思想や暴力的な行為に対してどこまで寛容であるべきかという実践的な問いを投げかける。

また、寛容は文化的文脈によって大きく異なる表れ方をする。西欧的な寛容観は個人の権利と自由を基盤とするが、東アジアの文脈では「和」や「調和」の維持という集団的価値と結びつく。中東やアフリカの一部では、部族や宗教共同体の慣習法における「許し」の概念が寛容の基盤となることもある。これらの差異は、グローバル化の中で寛容を議論する際の複雑さを生む。

寛容の機能は二面性を持つ。ポジティブには、対話と共生の基盤をつくり、多様な生き方を許容することで社会の創造性を高める。ネガティブには、無制限な容認は、被害の放置や権利侵害の温床になるという問題を生む。ここで重要なのは「寛容の条件」を問うことである。誰に対して、どの程度、どのような文脈で寛容を要求するのか。要求の仕方が権力的だと、寛容は形骸化し、被害者の安心を損なう場合がある。

また、寛容は権力と切り離せない。寛容を宣言する側がどのような立場にあるかで、同じ「寛容」という語がまったく違う政治的意味を帯びる。支配的な言説が「寛容であれ」と市民に押しつけるとき、それはしばしば反対意見の抑圧装置に転用される。だから寛容を論じるとき、倫理的な美辞麗句だけでは不十分で、力関係の分析が欠かせない。

寛容と安心の関係も複雑である。適度な寛容は社会の緊張を和らげ、多様な人々の共存を可能にすることで安心を生む。しかし過度の寛容、特に強制された寛容は、既存の共同体の規範を揺るがし、予測可能性を損なうことで不安を増大させる。例えば、急速な移民受け入れに対する「寛容であれ」という要求が、受け入れ側コミュニティの不安を増幅させる事例は各国で見られる。

さらに、デジタル時代における寛容の新たな課題も浮上している。SNS上での「キャンセルカルチャー」は、表面的には不寛容への批判だが、その手法自体が新たな不寛容を生むという指摘がある。オンライン空間での寛容は、匿名性、拡散速度、文脈の欠如といった特有の条件下で機能するため、従来の寛容論では捉えきれない側面を持つ。

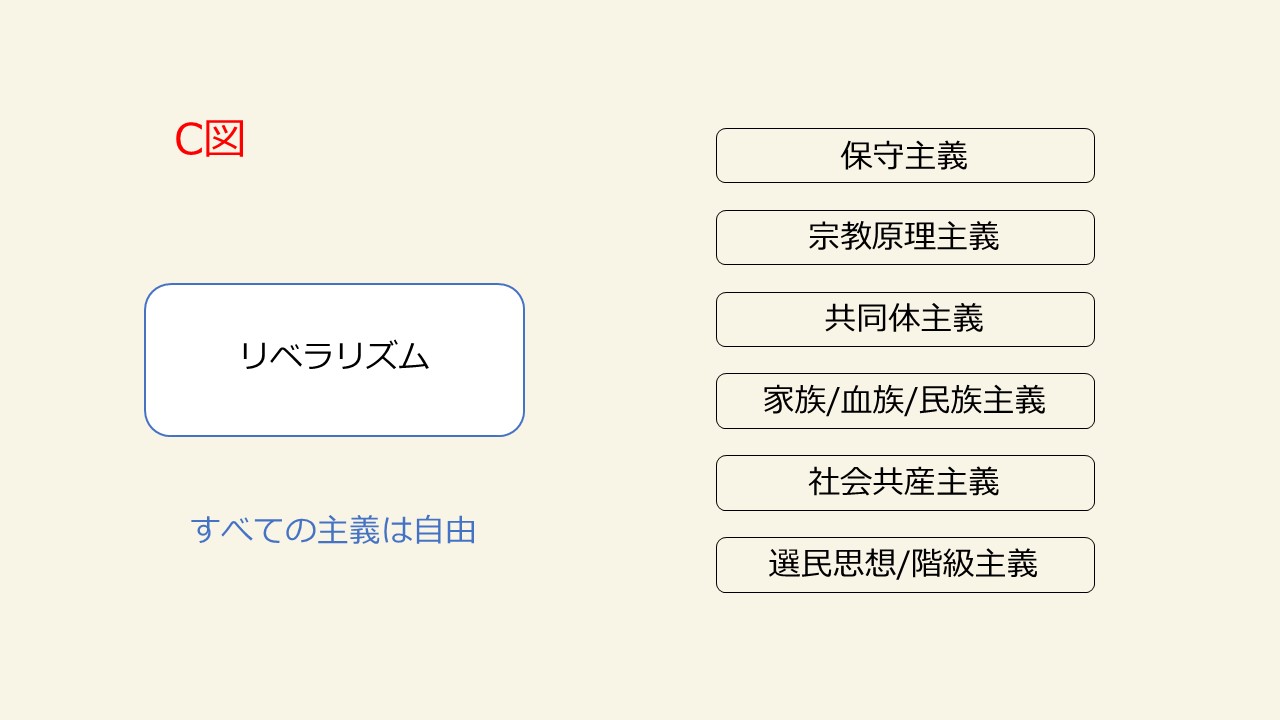

最後に、今後の論考での扱い方を定める。

「寛容」を、

(1)自発的に生まれる寛容

(2)外から課される寛容

という二つの形に分けて分析する。両者を区別することで、寛容がいつ社会の安心を育むのか、いつ逆に安心を蝕むのかを見分けやすくなる。

私の論考での定義は次のように置く──「寛容とは、異なる他者や表現を許容する態度や制度であり、その機能と帰結は、その起源(自発的か外発的か)と、それが作用する権力構造および規範の正当性によって決まる」。

次の稿では、寛容に対する批判を展開してみよう。